PBL

-

Upload

andika-metrisiawan -

Category

Documents

-

view

32 -

download

5

description

Transcript of PBL

BAB I

PENDAHULUAN

Penyakit kronik degeneratif masih terus mengalami peningkatan.1 Hal ini diduga akibat

perubahan gaya hidup modernisasi yang mencerminkan sedentary lifestyle. Berbagai

laporan epidemiolegi telah menunjukkan insiden diabetes melitus yang semakin

meningkat, baik pada negara maju maupun berkembang. Pasien diabetes yang identik

dengan gaya hidup tersebut sangat berisiko mengalami aterosklerosis yang terjadi lebih

awal dan cepat, menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah serta penyakit jantung

koroner sebagai penyebab kematian tertinggi pada pasien dengan diabetes dibandingkan

dengan nondiabetes.2

Kejadian kasus diabetes dilaporkan sekitar 70 % terjadi pada negara-negara

berkembang. Secara kuantitas 285 juta orang menderita diabetes pada tahun 2010 di

seluruh dunia. Dan pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 438 juta orang. Penderita

diabetes tipe 2 biasanya menderita diabetes pada kisaran umur 40-59 tahun. Walaupun

diabetes lebih banyak dialami pria dibandingkan wanita dalam populasi, diabetes ternyata

meningkatkan insiden infark myokard, klaudikasio dan stroke lebih banyak pada wanita

dibandingkan pria.2 Peningkatan risiko ini diakibatkan faktor risiko mayor lainnya seperti

hipertensi dan dislipidemia.

Diabetes merupakan penyakit metabolik yang biasanya herediter, dan merupakan

salah satu ancaman utama bagi umat manusia pada abad 21. Berdasarkan suatu hasil studi

epidemiologi terbaru, tanpa memandang gender, ras, usia, Indonesia telah memasuki

epidemi diabetes melitus tipe 2. Di Indonesia diperkirakan masih banyak (sekitar 50%)

penyandang diabetes yang belum terdiagnosis. Jika sudah terdiagnosis pun, dua pertiganya

saja yang menjalani pengobatan (non farmakologik maupun farmakologik) dan hanya

sepertiganya saja yang terkendali dengan baik.3

Diabetes merupakan penyakit yang akan diderita seumur hidup, jadi bukan hanya

tim medis saja yang memiliki peran penting dalam pengelolaan penyakit ini, namun pasien

dan orang disekelilingnya memiliki peranan yang jauh lebih penting. Edukasi terhadap

pasien dan keluarganya tentang penyakit dan komplikasi yang mungkin terjadi akan sangat

membantu memperbaiki hasil pengobatan.

1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi

Diabetes melitus adalah kelompok penyakit metabolik yang biasanya herediter,

dengan tanda-tanda hiperglikemia dan glukosuria, disertai dengan atau tidak adanya

gejala klinik akut ataupun kronik, sebagai akibat gangguan sekresi, kerja insulin atau

keduanya. Gejala hiperglikemia yang nyata berupa poliuria, polidipsia, polifagia dan

berat badan yang menurun.4

2.2 Klasifikasi

Klasifikasi diabetes melitus menurut ADA 2010 yaitu5 :

1. Diabetes Melitus Tipe 1

2. Diabetes Melitus Tipe 2

3. Diabetes Melitus Tipe Lain meliputi defek genetik fungsi sel beta, defek genetik

kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, diabetes yang diinduksi obat atau zat

kimia.

4. Diabetes Gestasional

2.3 Faktor Risiko

Adapun faktor-faktor risiko terjadinya DM tipe adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor genetik

Penandaan gen

Riwayat keluarga

Gen khusus

2. Karakteristik Demografi

Jenis kelamin

Umur

Suku bangsa

3. Faktor Risiko Yang Dapat Dimodifikasi

Kegemukan

Kurang aktivitas fisik

2

Diet

Alkohol dan merokok

Diet

Werternisasi, urbanisasi, modernisasi

Lingkungan intrauterine

2.4 Patofisiologi

1. DM Tipe 2

Pada DM tipe 2 letak kelainan di beberapa tempat :

Sekresi insulin oleh pankreas cukup, tetapi terjadi resistensi insulin di perifer.

Jumlah reseptor di jaringan perifer kurang.

Jumlah reseptor cukup tetapi kualitas reseptor jelek sehingga insulin tidak

efektif.

Terdapat kelainan di pasca reseptor, sehingga proses glikolisis intra seluler

terganggu.

Adanya kelainan campuran diantara nomor 1,2,3 dan 4.

2.5 Gejala klinis

Gejala klinis DM yang klasik : poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat

badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Keluhan lain dapat berupa lemah badan,

kesemutan, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria serta pruritus vulvae pada wanita.3

2.6 Diagnosis

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin

atau keduanya. Perubahan dalam diagnosis dan klasifikasi DM terus-menerus dibuat

baik oleh WHO, American Diabetes Association (ADA), maupun PERKENI

(Perkumpulan Endokrinologi Indonesia). Diagnosis DM harus didasarkan atas

pemeriksaan kadar glukosa darah dan tidak dapat ditegakkan hanya atas dasar adanya

glukosuria saja. Dalam menentukan diagnosis DM harus diperhatikan asal bahan

darah yang diambil dan cara pemeriksaan yang dipakai. Untuk diagnosis DM,

pemeriksaan yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa dengan cara enzimatik

dengan bahan darah plasma vena. Walaupun demikian sesuai dengan kondisi

3

setempat dapat juga dipakai bahan darah utuh (whole blood), vena ataupun kapiler

dengan memperhatikan angka-angka kriteria diagnostik yang berbeda sesuai

pembakuan oleh WHO.3

Tabel 1. Kadar glukosa darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring dan diagnosis DM 3

Bukan DM Belum pasti DM DM

Kadar glukosa

darah sewaktu

(mg/dL)

Plasma vena <100 100-199 ≥200

Darah kapiler <90 90-199 ≥200

Kadar glukosa

darah puasa

(mg/dL)

Plasma vena <100 100-125 ≥126

Darah kapiler <90 90-99 ≥100

Ada perbedaan antara uji diagnostik DM dan pemeriksaan penyaring. Uji

diagnostik DM dilakukan pada mereka yang menunjukkan gejala atau tanda DM,

sedangkan pemeriksaan penyaring bertujuan untuk mengidentifikasi mereka yang

tidak bergejala yang mempunyai risiko DM. Serangkaian uji diagnostik akan

dilakukan kemudian pada mereka yang hasil pemeriksaan penyaringnya positif, untuk

memastikan diagnosis definitif. Pemeriksaan penyaring dikerjakan pada kelompok

dengan salah satu risiko DM sebagai berikut: (1) usia > 45 tahun, (2) berat badan

lebih: BBR > 110% BB idaman atau IMT > 23 kg/m2, (3) hipertensi (≥140/90

mmHg), (4) riwayat DM dalam garis keturunan, (5) riwayat abortus berulang,

melahirkan bayi cacat atau BB lahir bayi > 4.000 gram, dan (6) kolesterol HDL ≤ 35

mg/dl dan atau trigliserida ≥ 250 mg/dl.1

Pemeriksaan penyaring berguna untuk menyaring pasien DM, toleransi glukosa

terganggu (TGT), dan glukosa darah puasa terganggu (GDPT), sehingga dapat

ditentukan langkah yang tepat untuk mereka. Pasien dengan TGT dan GDPT

merupakan tahapan sementara menuju DM (prediabetes). Setelah 5-10 tahun

kemudian 1/3 kelompok TGT akan berkembang menjadi DM, 1/3 tetap TGT dan 1/3

lainnya kembali normal. Adanya TGT sering berkaitan dengan resistensi insulin.

Pada kelompok TGT ini risiko terjadinya aterosklerosis lebih tinggi dibandingkan

4

kelompok normal. TGT sering berkaitan dengan penyakit kardiovaskuler, hipertensi

dan dislipidemia.1,3

Diagnosis klinis DM umumnya akan dipikirkan bila ada keluhan khas DM berupa

poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan

sebabnya. Keluhan lain yang mungkin dikemukakan pasien adalah lemah, kesemutan,

gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulvae pada pasien

wanita. Jika keluhan khas, pemeriksaan glukosa darah sewaktu ≥ 200 mg/dL sudah

cukup untuk menegakkan diagnosis DM. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah

puasa ≥ 126 mg/dL juga digunakan untuk patokan diagnosis DM. Untuk kelompok

tanpa keluhan khas DM, hasil pemeriksaan glukosa darah yang baru satu kali saja

abnormal, belum cukup kuat untuk menegakkan diagnosis DM. Diperlukan

pemastian lebih lanjut dengan mendapat sekali lagi angka abnormal, baik kadar

glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dL, kadar glukosa darah sewaktu ≥ 200 mg/dL pada

hari yang lain, atau dari hasil tes toleransi glukosa oral (TTGO) didapatkan kadar

glukosa darah pasca pembebanan ≥ 200 mg/dL.1,3

Tabel 2. Kriteria diagnosis diabetes melitus 3

1. Gejala klasik DM + glukosa darah sewaktu ≥200 mg/dL (11,1 mmol/L)

Glukosa sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa

memperhatikan waktu makan terakhir

Atau

2. Gejala klasik DM + kadar glukosa darah puasa ≥126 mg/dL (7,0 mmol/L)

Puasa diartikan pasien tak mendapat kalori tambahan sedikitnya 8 jam

Atau

3. Kadar glukosa darah 2 jam pada TTGO ≥200 mg/dL (11,1 mmol/L)

TTGO dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa yang

setara dengan 75 g glukosa anhidrus yang dilarutkan ke dalam air

2.7 Penatalaksanaan

5

Prinsip penatalaksanaan DM 3:

1. Edukasi

Diabetes tipe 2 umumnya terjadi pada saat pola gaya hidup dan perilaku telah

terbentuk secara mapan. Keberhasilan pengelolaan diabetes mandiri membutuhkan

partisipasi aktif pasien, keluarga dan masyarakat. Tim kesehatan mendampingi pasien

dalam menuju perubahan perilaku. Untuk mencapai perubahan perilaku dibutuhkan

edukasi yang komprehensif dan upaya peningkatan motivasi. Diantaranya

pemahaman tentang perjalanan penyakit DM, makna dan perlunya pengendalian dan

pemantauan DM, penyulit DM dan resikonya, intervensi farmakologis dan non-

farmakologis, serta pentingnya latihan jasmani yang teratur.

2. Terapi Gizi Medis

Terapi gizi medis merupakan bagian dari penatalaksanaan diabetes secara total.

Kunci keberhasilan TGM adalah keterlibatan secara menyeluruh dari anggota tim

(dokter, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain dan pasien itu sendiri). Setiap diabetisi

sebaiknya mendapatkan TGM sesuai dengan kebutuhannya guna mencapai target

terapi. Pada diabetisi perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal

jadwal makan, jenis dan jumlah makanan, terutama mereka yang menggunakan obat

penurun glukosa darah atau insulin. Pada konsensus PERKENI, telah ditetapkan

bahwa standar yang dianjurkan adalah santapan dengan komposisi yang seimbang

berupa karbohidrat (45-65%), lemak (20-25%), protein (15-20%), diet cukup serat,

serta pembatasan garam.

Ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan diabetisi. Di

antaranya adalah dengan memperhitungkan berdasarkan kebutuhan kalori basal yang

besarnya 25 kalori/kg BB untuk perempuan dan 30 kalori/kg BB untuk laki-laki.

Hasilnya kemudian ditambah dan dikurangi bergantung pada beberapa faktor yaitu

jenis kelamin, umur, aktifitas, berat badan, stres metabolik dll.

Perhitungan BB ideal dengan rumus Brocca yang dimodifikasi adalah sbb :

BB ideal = 90% x (TB dalam cm – 100) x 1 kg

Bagi pria dengan TB di bawah 160 cm dan wanita di bawah 150 cm, rumus

modifikasi menjadi :

6

BB ideal = (TB dalam 100 cm-100)

Klasifikasi status gizi berdasarkan IMT :

BB kurang < 18,5

BB Normal 18,5 – 22,9

BB Lebih ≥ 23,00

Dengan Risiko 23,00-24,9

Obesitas I 25,00-29,9

Obesitas II ≥ 30,00

Penentuan status gizi berdasarkan Berat Badan Ideal (BBI) :

(BB aktual : BB Idaman X 100 %)

BB kurang : BB < 90 %

BB normal : BB 90 – 110 %

BB lebih : BB >110 – 120 %

BB gemuk : BB > 120 %

Penentuan kebutuhan kalori per hari, berdasarkan :

1. Jenis Kelamin

Kebutuhan kalori pada wanita lebih kecil daripada pria

Laki-laki : BBI x 30 kal

Wanita : BBI x 25 kal

2. Umur

40-59 tahun : -5%

60-69 tahun : -10%

≥70 tahun : -20%

3. Aktifitas

Ringan : +10%

Sedang : +20%

Berat : +30%

4. Berat Badan

Gemuk : -20%

Lebih : -10%

Kurus : +20%

5. Stres Metabolik : + 10-30%

7

Infeksi, Operasi, Stroke

6. Kehamilan trimester I dan II : + 300 kal

Kehamilan trimester III : + 500 kal

2. Latihan Jasmani

Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani secara teratur 3-4 kali seminggu

selama kurang lebih 30 menit merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan DM

tipe II. Latihan jasmani selain menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat

badan dan memperbaiki sensitifitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali

glukosa darah. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang

bersifat aerobik seperti berjalan santai, jogging, bersepeda dan berenang.

3. Intervensi Farmakologis

Intervensi farmakologis ditambahkan bila sasaran glukosa darah belum tercapai

dengan TGM dan latihan jasmani

Obat hipoglikemik oral (OHO)

Berdasarkan cara kerjanya OHO dibagi menjadi 4 golongan :

a. Pemicu sekresi insulin : sulfonilurea dan glinid

b. Penambah sensitivitas terhadap insulin : metformin, tiazolidindion

c. Penghambat glukoneogenesis : metformin

d. Penghambat absorpsi glukosa : penghambat glukosidase alfa

Cara pemberian Obat Hipoglikemik Oral (OHO) :

OHO dimulai dengan dosis kecil dan ditingkatkan secara bertahap sesuai

respon kadar glukosa darah, dan dapat diberikan sampai dosis hampir

maksimal.

Sulfonilurea generasi I dan II : 15-30 menit sebelum makan

Glimepiride : sebelum/sesaat sebelum makan

Repaglinid/Nateglinid : sesaat/sebelum makan

Metformin : sebelum/pada saat/sesudah makan

Penghambat glukosidase alfa : bersama suapan pertama makan

Tiazolidindion : tidak bergantung pada jadwal makan

Tabel 3. Efek samping obat hipoglikemik oral 3 :

8

Insulin

Insulin diperlukan pada keadaan 3:

a. Penurunan berat badan yang cepat

b. Hiperglikemia berat yang disertai dengan ketosis

c. Ketoasidosis diabetik

d. Hiperglikemia hiperosmolar non ketotik

e. Hiperglikemia dengan asidosis laktat

f. Gagal dengan kombinasi OHO dosis hampir maksimal

g. Stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, IMA, stroke)

h. Kehamilan dengan DM/diabetes melitus gestasional yang tidak terkendali

dengan TGM

i. Gangguan ginjal atau hati yang berat

j. Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO

Jenis dan lama kerja insulin3 :

a. Insulin kerja cepat

b. Insulin kerja pendek

c. Insulin kerja menengah

d. Insulin kerja panjang

e. Insulin campur tetap

Tabel 4. Farmakokinetik insulin eksogen

9

Terapi Kombinasi

Pemberian OHO maupun insulin selalu dimulai dengan dosis rendah, untuk

kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respon kadar glukosa

darah. Bersamaan dengan pengaturan diet dan kegiatan jasmani, bila

diperlukan dapat dilakukan pemberian OHO tunggal atau kombinasi OHO

sejak dini. Terapi dengan OHO kombinasi, harus dipilih dua macam obat dari

kelompok yang mempunyai mekanisme kerja berbeda. Bila sasaran kadar

glukosa darah belum tercapai dapat diberikan kombinasi tiga OHO dari

kelompok yang berbeda atau kombinasi OHO dengan insulin. Untuk

kombinasi OHO dan insulin, yang banyak dipergunakan adalah kombinasi

OHO dan insulin basal yang diberikan pada malam hari menjelang tidur. Dosis

awal insulin basal adalah 10 unit yang diberikan pada pukul 10 malam,

10

kemudian dilakukan evaluasi dosis dengan menilai kadar glukosa darah puasa

keesokan harinya.

Gambar 1. Algoritma pengelolaan DM Tipe 2.6

2.8 Kendali DM

Untuk dapat mencegah terjadinya komplikasi kronik, diperlukan pengendalian DM

yang merupakan target terapi. Diabetes terkendali baik, apabila kadar glukosa darah

mencapai kadar yang diharapkan serta kadar lipid dan A1C juga mencapai kadar

yang diharapkan. Demikian pula status gizi dan tekanan darah.1,3,7

Kendali glikemik merupakan dasar pengelolaan diabetes. Perbaikan kendali

glikemik dihubungkan dengan penurunan angka retinopati, nefropati dan neuropati.

Pada pasien dengan penurunan HbA1c hingga 7% menunjukkan komplikasi

mikroangiopati yang lebih sedikit dan penurunan angka kejadian kardiovaskular.7

Telah tersedia berbagai cara untuk menilai kendali glikemik dalam pengelolaan

diabetes, sehingga memungkinkan dalam mendapatkan derajat kendali yang

maksimum bagi masing-masing individu.

1. Pemeriksaan kadar gula darah 3,5,7

Pemeriksaan glukosa darah dapat dilakukan di laboratorium atau dilakukan

sendiri (self-monitoring blood glucose). SMBG memungkinkan pasien untuk

11

menilai respon terhadap terapi dan menentukan apakah target glikemik sudah

tercapai, sehingga SMBG merupakan komponen terapi yang efektif. SMBG

penting dilakukan pada pasien yang mendapat terapi insulin untuk memantau dan

mencegah hipoglikemia dan hiperglikemia. Bagi mereka yang menggunakan

insulin mungkin diperlukan pemeriksaan setiap hari bisa sampai tiga kali atau

lebih dalam sehari.

2. Pemeriksaan HbA1c 3,5,7

Pemeriksaan hemoglobin glikasi (HbA1c) dapat digunakan untuk menilai rata-

rata kadar gula darah selama 2-3 bulan sebelumnya. Pemeriksaan ini dilakukan

saat penderita memeriksakan dirinya pertama kali dan berikutnya untuk menilai

hasil terapi jangka panjang. Pemeriksaan HbA1c sebaiknya dilakukan setiap 3

bulan, atau paling sedikit 2 kali dalam setahun sesuai anjuran PERKENI 2002.

Untuk menilai kendali glikemik paling baik menggunakan kombinasi antara

kadar gula darah dan HbA1c. Hiperglikemia sebagai manifestasi kardinal pada

diabetes mempengaruhi fungsi pembuluh darah, lipid dan koagulasi. Peningkatan

kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah berkorelasi kuat dengan

peningkatan kadar glukosa darah. Peningkatan risiko ini terjadi apabila kadar

HbA1c di atas 6,2 %.8 Intervensi yang mampu menurunkan kadar HbA1c walau

hanya 1% saja dapat menurunkan 14 % risiko infark myokard dan memberikan

perbedaan yang bermakna pada pasien dengan diabetes.8

Tabel 5. Korelasi antara HbA1c dengan kadar glukosa darah rata-rata 5

A1c (%)Rata-rata gula darah

mg/dL mmol/L

6

7

8

9

10

11

12

126

154

183

212

240

269

298

7.0

8.6

10.2

11.8

13.4

14.9

16,5

3. Pemeriksaan glukosa urin 7

12

Pemeriksaan glukosa urin merupakan cara penilaian tidak langsung dan kurang

tepat, hanya digunakan pada penderita yang karena suatu sebab tidak bisa

dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Nilai ambang ginjal untuk ekskresi

glukosa adalah kadar gula darah sekitar 180 mg/dl, namun hal ini sangat

bervariasi antara satu penderita dengan yang lainnya sesuai keadaan atau penyakit

yang menyertainya, seperti penyakit ginjal.

4. Kendali tekanan darah

Hipertensi merupakan komorbid yang sering ditemukan pada pasien dengan

diabetes. Prevalensi hipertensi pada pasien diabetes ditemukan 1,5 – 3 kali lebih

tinggi daripada mereka yang tanpa diabetes.9 Keduanya merupakan penyakit yang

sangat signifikan meningkatkan morbiditas dan mortalitas secara keseluruhan

pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Kontrol yang baik terhadap tekanan

darah adalah salah satu intervensi yang paling penting karena ternyata dapat

menurunkan kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah lebih efektif daripada

kontrol yang ketat terhadap glukosa darah.2 Penurunan tekanan sistolik sebanyak

10 mmHg dapat menurunkan risiko infark myokard sebanyak 11%.2

Nilai cut-off diagnostik hipertensi pada pasien dengan diabetes adalah lebih

rendah (≤ 130/80 mmHg) dibanding nondiabetes (≤ 140/90 mmHg).5 Terapi

perubahan gaya hidup pada hipertensi terdiri dari menurunkan berat badan jika

overweight, diet rendah sodium dan tinggi kalium, mengurangi konsumsi alkohol

dan meningkatkan aktivitas fisik. Terapi farmakologis pada pasien diabetes dan

hipertensi haruslah mencakup ACE-inhibitor atau angiotensin II receptor blocker

(ARB).5 Jika diperlukan dapat ditambahkan thiazide diuretic pada mereka dengan

GFR ≥ 30 ml/mnt/1.73 m2 dan loop diuretic pada mereka dengan estimasi GFR <

30 ml/mnt/1.73 m2.5 Jika menggunakan ACE inhibitor, ARB dan diuretik, fungsi

ginjal dan kadar potasium serum harus dimonitor ketat. Kebanyakan pasien akan

mendapatkan 3 macam obat atau lebih untuk mencapai target. Bila pasien sudah

mendapatkan tiga macam obat antihipertensi dari golongan yang berbeda dengan

dosis maksimum maka salah satu agen haruslah diuretik.5

5. Pengelolaan lipid

Penderita dengan DM tipe II sering ditemukan adanya peningkatan kadar lipid

plasma yang meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular. Rekomendasi

13

penanganan dislipidemia diabetik menurut American Diabetes Association

(ADA) 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pada orang dewasa, pemeriksaan lipid plasma paling sedikit dilakukan setiap

tahun dan lebih sering jika diperlukan untuk mencapai sasaran. Bagi mereka

dengan kadar lipid risiko rendah (LDL <100 mg/dl, HDL > 50 mg/dl, dan

trigliserida < 150 mg/dl) ulangi pemeriksaan lipid setiap 2 tahun.

2. Terapi dan sasaran.

Modifikasi gaya hidup dipusatkan pada pengurangan asupan lemak jenuh,

lemak trans dan asupan kolesterol, peningkatan serat dan sterol, penurunan

berat badan dan peningkatan aktivitas fisik untuk memperbaiki profil lipid.

Mereka yang tanpa penyakit kardiovaskular sasaran utama adalah LDL < 100

mg/dl. Mereka yang dengan penyakit kardiovaskular diberikan statin untuk

menurunkan LDL mencapai sasaran LDL < 70 mg/dl, karena terapi statin

dapat menurunkan LDL sebanyak 30 – 40 % dari kadar awal.

Abnormalitas pada profil lipid yang ditemui pada pasien dengan diabetes

meliputi peningkatan trigliserida, penurunan HDL yang bersifat ateroprotektif

dan peningkatan small-dense LDL yang aterogenik. Kontrol glukosa darah yang

buruk berpengaruh terhadap memburuknya dislipidemia. Oleh karena itu, kontrol

glukosa darah yang baik dapat menurunkan aliran asam lemak bebas dalam

sirkulasi dan produksi VLDL oleh hepar. Penurunan berat badan, olahraga,

berhenti merokok dan modifikasi pola makan adalah terapi pertama yang harus

diberikan. Obat-obatan seperti HMG-CoA reductase inhibitor (statin) dapat

meningkatkan pengambilan LDL dari sirkulasi, menurunkan produksi VLDL oleh

hepar dan meningkatkan HDL. Beberapa penelitian membuktikan bahwa

penambahan TZD pada pasien yang menerima statin menunjukkan perbaikan

dalam profil lipid, menurunkan aterosklerosis dan menurunkan risiko terhadap

penyakit jantung dan pembuluh darah walaupun keduanya memiliki efek

metabolik yang berbeda. Derivat fibrat meningkatkan kadar HDL dan

menurunkan kadar trigliserida.1 Asam nikotinik meningkatkan kadar HDL lebih

baik daripada modalitas lainnnya tanpa mengganggu kontrol glukosa. Niasin

digunakan dalam lini kedua dan peringatan terhadap efek sampingnya seperti

flushing, hiperurisemia, hiperglikemia dan gangguan fungsi hepar. Terapi statin

14

sebaiknya diberikan pada pasien diabetes dengan penyakit kardiovaskular dan

mereka yang tanpa penyakit kardiovaskular tetapi lebih dari 40 tahun dan

memiliki risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Terapi kombinasi statin dan

fibrat atau statin dan niasin mungkin efektif terhadap ketiga fraksi lipid tetapi

kombinasi tersebut dapat meningkatkan transaminase, myositis maupun

rabdomyolisis.5

6. Antiplatelet

Aspirin dosis rendah direkomendasikan pada pasien diabetes walaupun tanpa

riwayat penyakit janting dan pembuluh darah, oleh karena fungsi platelet yang

abnormal pada pasien diabetes dan banyak pasien dengan ateroskleosis tidak

nampak secara klinis. Terapi aspirin (75-162 mg/hari) sebagai strategi

pencegahan primer pada diabetisi dengan peningkatan risiko kardiovaskular,

dimana termasuk laki-laki > 50 tahun atau wanita > 60 tahun yang memiliki

sedikitnya satu faktor risiko mayor (riwayat penyakit kardiovaskular dalam

keluarga, hipertensi, merokok, dislipidemia atau albuminuria).5 Antiplatelet dapat

menurunkan risiko stroke, infark myokard dan kematian vaskuler.2,5 Glycoprotein

IIb/IIIa inhibitor dapat menurunkan mortalitas 25% dalam tiga puluh hari pada

pasien diabetes yang mengalami sindrom koroner akut dibandingkan

nondiabetes.10 Kombinasi aspirin dengan clopidogrel menunjukkan penurunan

angka kematian, infark myokard atau stroke pada pasien dengan unstable

angina/NSTEMI yang menderita diabetes.10

7. Pemantuan Benda Keton

Pemantauan benda keton dalam darah maupun dalam urin cukup penting terutama

pada penyandang DM tipe-2 yang terkendali buruk (kadar glukosa darah > 300

mg/dL). Pemeriksaan benda keton juga diperlukan pada penyandang diabetes

yang sedang hamil. Tes benda keton urin mengukur kadar asetoasetat, sementara

benda keton yang penting adalah asam beta hidroksibutirat. Saat ini telah dapat

dilakukan pemeriksaan kadar asam beta hidroksibutirat dalam darah secara

langsung dengan menggunakan strip khusus. Kadar asam beta hidroksibutirat

darah < 0,6 mmol/L dianggap normal, di atas 1,0 mmol/L disebut ketosis dan

melebihi 3,0 mmol/L indikasi adanya KAD. Pengukuran kadar glukosa darah dan

15

benda keton secara mandiri, dapat mencegah terjadinya penyulit akut diabetes,

khususnya KAD.

Tabel 6. Kriteria Pengendalian DM 3

Untuk penderita DM yang berumur lebih dari 60 tahun, sasaran kendali kadar

glukosa darah dapat lebih tinggi dari biasa (puasa <150 mg/dL, dan sesudah makan

<200 mg/dL). Demikian pula kadar lipid, tekanan darah, dan lain-lain, mengacu pada

batasan kriteria pengendalian sedang. Hal ini dilakukan mengingat sifat-sifat khusus

penderita DM usia lanjut dan juga untuk mencegah kemungkinan timbulnya efek

samping dan interaksi obat.7

2.9 Pencegahan

Mengingat jumlah pasien yang banyak dan besarnya biaya perawatan pasien diabetes

yang terutama disebabkan oleh karena komplikasinya, maka upaya yang paling baik

dilakukan adalah pencegahan. Menurut WHO tahun 1994, upaya pencegahan ada 3

jenis yaitu:

a. Pencegahan Primer : semua aktivitas yang ditujukan untuk mencegah timbulnya

hiperglikemi pada individu yang berisiko untuk jadi diabetes atau pada populasi

umum.

16

b. Pencegahan Sekunder : menemukan pengidap DM sedini mungkin, misalnya

dengan tes penyaringan terutama pada populasi berisiko tinggi. Dengan demikian

pasien diabetes yang sebelumnya tidak terdiagnosis dapat terjaring, sehingga

dapat dilakukan upaya untuk mencegah komplikasi atau kalaupun sudah ada

komplikasi masih reversibel.

c. Pencegahan Tersier : semua upaya untuk mencegah komplikasi atau kecacatan

akibat komplikasi itu. Usaha ini meliputi:

Mencegah timbulnya komplikasi

Mencegah progresi dari pada komplikasi itu supaya tidak terjadi kegagalan

organ

Mencegah kecacatan tubuh

2.10 Penyulit Diabetes Melitus

Dalam perjalanan penyakit DM, dapat terjadi penyulit akut dan menahun

a. Penyulit akut

1. Ketoasidosis diabetik 1

Ketoasidosis diabetik (KAD) adalah keadaan dekompensasi metabolik yang

ditandai oleh trias hiperglikemia, asidosis dan ketosis, terutama disebabkan oleh

defisiensi insulin absolut atau relatif. Akibat diuresis osmotik biasanya mengalami

dehidrasi berat bahkan sampai syok. KAD memiliki beberapa faktor pencetus

seperti infeksi, infark myokard akut, pankreatitis akut, pemakaian obat steroid, dan

menghentikan atau mengurangi dosis insulin. Pada KAD selain defisiensi insulin

absolut atau relatif juga terdapat peningkatan hormon kontraregulator (glukagon,

kortisol, katekolamin, dan hormon pertumbuhan) yang menyebabkan peningkatan

produksi glukosa hati sehingga pasien jatuh dalam keadaan hiperglikemia.

Walaupun kadar glukosa dalam darah tinggi, namun glukosa tersebut tidak dapat

digunakan oleh sel untuk proses oksidasi sehingga terjadi peningkatan lipolisis.

Produk akhir dari lipolisis adalah benda keton seperti asam asetoasetat, aseton, β-

hydroxybutirate. Benda keton inilah yang bertanggung jawab terhadap timbulnya

ketosis.

Gejala klinis pasien KAD seperti pernafasan yang cepat dan dalam

(Kussmaul), dehidrasi dan kadang-kadang disertai syok. Pasien KAD biasanya

17

juga datang ke rumah sakit dengan keluhan muntah, nyeri perut akibat

gastroparesis atau dilatasi lambung. Diagnosis KAD ditegakkan berdasarkan

temuan adanya kadar glukosa darah > 250 gr/dL, pH darah < 7.35, ion bikarbonat

(HCO3-) rendah, anion gap yang tinggi, dan didapatkan keton serum maupun

keton dalam urine positif.1

Prinsip pengobatan KAD adalah :

a. penggantian cairan dan garam yang hilang

b. menekan lipolisis sel lemak dengan pemberian insulin

c. mengatasi pencetus KAD

d. pemberian kalium bila terjadi hipokalemia

e. glukosa bila kadar glukosa mencapai < 200 mg%

f. bikarbonat diberikan bila pH darah < 7.1 atau hiperkalemia > 6.5 mmol/L

g. di samping itu dapat diberikan antibiotik bila pencetus KAD adalah infeksi.

Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi selama pengobatan KAD adalah edema

paru, infark myokard akut, hipertrigliseridemia dan komlikasi iatrogenik

(hipoglikemia, hiperkloremia, hipokalemia, hipokalsemia dan edema serebri).

2. Hiperglikemik Hiperosmolar non ketotik

Koma Hiperglikemia ini dicirikan dengan hiperglikemi, hiperosmolar, dan

dehidrasi tanpa disertai keadaan ketotik. Sering terjadi pada umur tua atau paruh

baya yang menderita DM tipe 2 yang ringan atau tak terdiagnosis. Koma dapat

terjadi jika osmolaritas melebihi 330 mOsm/kg. Insufisiensi ginjal atau gangguan

vaskular dapat menjadi penyebab terjadinya hiperglikemia hiperosmolar non

ketotik ini. Di samping itu beberapa obat seperti diuretik dan fenitoin juga dapat

menjadi penyebab.1

Defisiensi insulin menyebabkan penurunan penggunaan glukosa oleh otot,

lemak, dan hati. Di saat yang bersamaan terjadi peningkatan glukoneogenesis di

hati serta glikolisis di otot dan lemak yang menyebabkan hiperglikemia yang berat.

Keadaan hiperglikemik tersebut memicu glukosuri dan diuresis osmotik. Ketosis

tidak terjadi karena masih terdapatnya insulin dalam jumlah yang cukup untuk

mencegah lipolisis namun tidak adekuat untuk menghambat hiperglikemi. Pada

pasien tersebut dehidrasi akan terjadi bila cairan masuk tidak bisa mengimbangi

banyaknya cairan yang keluar. Pada dehidrasi yang berat, aliran perfusi darah ke

18

ginjal akan berkurang yang kemudian menyebabkan bertambah beratnya kerusakan

ginjal yang sebelumnya terjadi. Akibatnya ekskresi glukosa melalui urin menurun,

sehingga kadar glukosa dalam darah akan meningkat. Hal ini menyebabkan

osmolaritas kapiler juga meningkat. Bila nilai osmolaritas melebihi 330 mOsm/kg,

air akan ditarik keluar dari jaringan otak sehingga dapat memicu terjadinya koma.

Gejala poliuri, polidipsi, dan badan lemah dapat terjadi beberapa hari sebelum

keadaan hiperglikemik, hiperosmolar non ketotik. Dari pemeriksaan fisik

didapatkan tanda-tanda dehidrasi (tekanan darah turun, nadi meningkat, turgor kulit

berkurang, mukosa kering,dll). Dan juga tampak tanda-tanda kelainan neurologis

seperti gelisah, kejang, sampai koma.1

3. Hipoglikemia 1

Berbagai faktor yang merupakan predisposisi hipoglikemia adalah :

a. Kadar insulin yang berlebih

- Dosis berlebihan baik oleh pasien maupun tenaga kesehatan

- Peningkatan bioavailabilitas insulin

b. Peningkatan sensitivitas insulin

- Penurunan berat badan

- Post partum

- Gangguan menstruasi

c. Asupan karbohidrat yang tidak adekuat

- Porsi makan kurang atau telat makan

- Muntah dan diare

d. Pemakaian obat yang meningkatkan kerja obat hipoglikemik oral atau

insulin (salisilat, sulfonamide meningkatkan kerja sulfonilurea).

Gejala pasien dengan hipoglikemia terdiri dari gejala autonomik seperti

berkeringat, jantung berdebar, tremor, lapar ; gejala neuroglikopenik seperti

bingung, mengantuk, sulit berbicara, inkoordinasi, perilaku yang berbeda,

gangguan visual, parestesi ; serta malaise. Terapi hipoglikemia pada diabetes

berupa glukosa oral ataupun glukosa intravena. Pada pemberian glukosa intravena,

pemberiannya harus lebih hati-hati karena bersifat toksik terhadap jaringan bila

glukosa yang diberikan berkonsentrasi tinggi( 50 % atau lebih). Di samping

pemberian glukosa dapat juga diberikan glukagon intramuskular.

19

b. Penyulit menahun

1. Makroangiopati :

Pembuluh darah jantung

Penyakit jantung koroner menyebabkan sebagian besar morbiditas dan

mortalitas pada pasien dengan diabetes, dimana risikonya meningkat dua

hingga empat kali.2 Pada suatu studi berbasis populasi ditemukan bahwa

pasien diabetes tanpa riwayat infark myokard akut memiliki risiko yang

sama terhadap penyakit jantung koroner dibandingkan dengan pasien

nondiabetes dengan riwayat infark myokard. Hasil ini membuat Adult

Treatment panel III of the National Cholesterol Education Programme

menyimpulkan bahwa diabetes sebagai risiko ekuivalen penyakit jantung

koroner yang harus mendapatkan terapi antiaterosklerosis yang agresif.2,11

Target kolesterol LDL yang harus diacapai yaitu < 100 mg/dL, dimana

terapi medikamentosa harus diberikan apabila kadar kolesterol ≥ 130

mg/dL.11 Pasien dengan diabetes juga memiliki prognosis jangka panjang

yang buruk termasuk reinfark, penyakit jantung kongestif dan kematian.

Kurang lebih pasien diabetes meninggal dalam lima tahun setelah infark

myokard, dua kali lebih besar dibanding nondiabetes.2,10

Pembuluh darah tepi

Penyakit arteri perifer sering terjadi pada penyandang diabetes. Pasien

dengan diabetes berisiko tiga hingga empat kali terhadap penyakit arteri

perifer. Biasanya terjadi dengan gejala tipikal intermittent claudicatio,

meskipun sering tanpa gejala. Diabetes meningkatkan risiko amputasi lebih

dari dua puluh kali lipat, bahkan diabetes merupakan penyebab nomor satu

amputasi ekstremitas bawah selain trauma di Amerika Serikat.2 Terkadang

ulkus iskemik kaki merupakan kelainan yang pertama muncul.

Pembuluh darah otak

Prevalensi aterosklerosis pada pembuluh darah otak lima kali lebih banyak

terdapat pada pasien dengan diabetes, dimana risiko stroke meningkat 150

hingga 400% dan kontrol hiperglikemia yang buruk berhubungan langsung

terhadap risiko stroke.2 Diabetes meningkatkan risiko demensia tiga kali

20

lipat pascastroke, meningkatkan rekurensi stroke dua kali lipat dan

meningkatkan mortalitas total.2,10

2. Mikroangiopati:

Retinopati diabetik

Retinopati diabetik adalah komplikasi vaskular yang berkorelasi kuat

dengan durasi diabetes, hiperglikemia kronis, adanya nefropati dan

hipertensi. Untuk mengurangi progresivitas dari retinopati maka kontrol

terhadap gula darah dan tekanan darah harus dioptimalkan. Pasien dengan

diabetes tipe II haruslah mendapatkan pemeriksaan mata segera setelah

diagnosis diabetes ditegakkan. Adanya retinopati bukanlah kontraindikasi

untuk memberikan aspirin sebagai terapi kardioprotektif, karena

pemberiannya tidak meningkatkan risiko perdarahan retina.5 Terapi aspirin

tidak mencegah timbulnya retinopati.3 Pembedahan fotokoagulasi dengan

laser memiliki keuntungan dengan menurunkan risiko kehilangan

penglihatan, tetapi tidak memberikan keuntungan dalam hal mengembalikan

tajam penglihatan.5

Nefropati diabetik

Nefropati diabetik dapat terjadi pada 20-40 % pasien dengan diabetes.5

Mikroalbuminuria persisten (30 – 299 mg/24 jam) dapat mengindikasikan

stadium awal suatu nefropati pada pasien diabetes. Untuk mengurangi risiko

terhadap nefropati diabetik, kontrol terhadap glukosa darah dan tekanan

darah haruslah optimal. Penggunaan ACE Inhibitor dan ARB dapat

mengurangi kehilangan fungsi ginjal melalui efeknya dalam menurunkan

tekanan darah sistolik. Pada pasien diabetes tipe II, hipertensi dan

mikroalbuminuria, penggunaan ACE Inhibitor dan ARB dapat menghambat

progresivitas menjadi makroalbuminuria.5 Sedangkan ARB terbukti dapat

menghambat progresivitas pada diabetes tipe II dengan hipertensi,

makroalbuminuria, dan insufisiensi renal (creatinin serum > 1,5 mg/dl).5

Kombinasi obat-obatan yang dapat memblok sistem Renin-angiotensin-

aldosteron (ACE inhibitor, ARB, antagonis mineralocorticoid) dapat lebih

menurunkan level albuminuria. Restriksi protein juga sangat bermanfaat

21

pada pasien penyakit ginjal kronis, dimana restriksi 0,8-1,0 gr/kgBB/hari

pada stadium awal dan 0,8/kgBB/hari pada stadium akhir dapat

memperbaiki fungsi ginjal.5

Neuropati

Neuropati diabetik dapat bervariasi dalam manifestasi klinisnya, dapat lokal

atau difus. Yang paling sering adalah polineuropati simetris distal dan

neuropati autonomik diabetik. Gejala yang sering dirasakan kaki terasa

terbakar dan bergetar sendiri, dan lebih terasa sakit di malam hari.

1. Polineuropati simetris distal 5

Skrining neuropati pada pasien dengan diabetes dapat menggunakan

beberapa tes seperti tes sensasi pin-prick, persepsi vibrasi, pemeriksaan

sensasi raba dengan monofilamen 10 gram pada bagian plantar distal ibu

jari dan sendi metatarsal serta pemeriksaan reflek lutut.5 Kombinasi dari

pemeriksaan tersebut memiliki sensitivitas > 87 % dalam mendeteksi

polineuropati simetris distal.5 Langkah awal penanganan adalah dengan

mengontrol kadar glukosa darah. Apabila diketemukan adanya

polineuropati distal, perawatan kaki yang memadai akan menurunkan

risiko amputasi.

Amputasi dan ulkus kaki sebagai akibat dari neuropati diabetik

dan/atau penyakit arteri perifer merupakan penyebab morbiditas dan

ketidakmampuan pada pasien diabetes. Pemeriksaan kaki meliputi

inspeksi, pulsasi arteri, dan pemeriksaan sensoris. Risiko amputasi dan

ulkus kaki dapat meningkat pada pasien dengan riwayat amputasi

sebelumnya, riwayat ulkus kaki sebelumnya, neuropati perifer,

deformitas, penyakit vaskular perifer, gangguan penglihatan, nefropati

diabetik, kontrol gula darah yang buruk dan merokok. Skrining penyakit

arteri perifer meliputi riwayat klaudikasio dan pemeriksaan pulsasi arteri

pedis. Pemeriksaan ABI dapat dilakukan pada pasien dengan gejala

penyakit arteri perifer. Sedangkan menurut konsensus ADA, ABI dapat

dilakukan pada pasien > 50 tahun dan pasien < 50 tahun dengan faktor

risiko seperti merokok, hipertensi, dislipidemia, dan diabetes selama >

10 tahun.5 Pasien dengan neuropati atau dengan peningkatan tekanan

22

plantar dirawat dengan baik dengan menggunakan alas kaki yang pas

dan nyaman serta dapat mendistribusikan tekanan. Obat-obatan yang

dapat diberikan yaitu golongan obat trisiklik, antikonvulsan (gabapentin,

pregabalin) duloxetine (5-HT & NE upatake inhibitor) dan capsaicin

cream (substance P inhibitor).

Edukasi perawatan kaki harus diberikan secara rinci pada semua

orang dengan ulkus maupun neuropati perifer atau peripheral arterial

disease, seperti:

- Tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk di pasir dan di air

- Periksa kaki setiap hari, dan laporkan pada dokter apabila ada kulit

yang terkelupas atau daerah kemerahan atau luka

- Periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakainya

- Selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, dan mengoleskan krim

pelembap ke kulit secara teratur

2. Neuropati autonomik diabetik

Manifestasi mayor dari neuropati autonomik antara lain takikardia saat

istirahat, exercise intolerance, hipotensi ortostatik, konstipasi,

gastroparesis, disfungsi ereksi, disfungsi sudomotor dan fungsi

neurovaskular.5 Neuropati autonomik kardiovaskular, suatu faktor risiko

terhadap penyakit kardiovaskular adalah bentuk klinis yang paling

penting dari neuropati autonomik diabetik. Neuropati ini diindikasikan

dengan adanya resting tachycardia (> 100 x/mnt), hipotensi ortostatik

(penurunan tekanan darah sistolik > 20 mmHg saat berdiri).5 Neuropati

gastrointestinal (misalnya enteropati esofageal, gastroparesis, konstipasi,

diare, dan inkontinensia alvi) dapat mempengaruhi bagian manapun.

Neuropati autonomik diabetik juga sering dikaitkan dengan traktus

genitourinarius. Pada laki-laki, dapat menyebabkan disfungsi ereksi

dan/atau ejakulasi retrograde. Evaluasi fungsi kandung kemih harus

dilaksanakan pada pasien dengan ISK berulang, pyelonefritis,

inkontinensia dan kandung kemih yang teraba.

23

BAB III

LAPORAN KASUS

3.1 Identitas pasien

Nama : PURWA

Umur : 51 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Suku : Jawa

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan : Tamat SD

Status perkawinan : Sudah menikah

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Perum Angkasa Pura Bypas Jimbaran, Badung

3.2 Anamnesis (7 September 2011)

Keluhan Utama

Badan terasa lemas

Riwayat Penyakit Sekarang

Pasien datang ke poli interna RSUP Sanglah dengan membawa konsulan dari bagian

TS Mata dengan diagnosis ODS Katarak Subcapsular Posterior + OS Vitreus

Opacity. Pasien akan direncanakan operasi dengan anestesi lokal dikonsulkan untuk

menilai kelayakan operasi sebab kadar glukosa darah sewaktu 375 mmol/dL.

Pasien mengeluhkan lemas pada badan yang dirasakan sejak 3 bulan yang lalu.

Lemas dirasakan pada seluruh tubuh. Keluhan lemas dirasakan hampir sepanjang

hari, terutama saat beraktivitas berat. Keluhan dikatakan membaik saat pasien

beristirahat namun sejak keluhan muncul pasien merasa tubuhnya tidak terasa bugar

seperti dulu. Awalnya keluhan ini dikatakan berlangsung perlahan-lahan hilang

timbul sepanjang hari, tetapi sejak seminggu terakhir keluhan dirasakan memberat

dan membuat pasien tidak bisa beraktivitas berat dan bekerja.

24

Pasien juga mengatakan adanya penurunan berat badan dalam kurun waktu

satu tahun terakhir. Awalnya dikatakan beratnya adalah 81 kg dan terakhir diperiksa

tadi beratnya adalah 55 kg. Berat badannya dirasakan menurun perlahan-lahan

hingga sekarang. Pasien mengatakan tidak ada riwayat mengalami sakit keras hingga

diopname. Nafsu makan pasien dikatakan baik, namun pasien mengeluhkan sering

merasa lapar.

Pasien mengatakan sering merasa haus sehingga kebiasaan minum dikatakan

lebih banyak dari biasanya sejak 5 bulan yang lalu. Buang air kecil dikatakan lebih

sering, frekuensi 4-6 kali perhari, volume tiap kencing ½ sampai 1 gelas, warna

kuning jernih. Dan pada malam hari pasien biasanya kencing 2-3 kali dalam

semalam. Pasien mengatakan buang air besar seperti biasa, konsistensi lembek,

warna kuning kecoklatan, dengan frekuensi satu kali sehari.

Pasien juga mengeluhkan kesemutan sejak kurang lebih 3 minggu yang lalu

pada kedua kakinya. Keluhan kesemutan dirasa menetap, tidak hilang dengan

beristirahat. Walaupun kesemutan, pasien masih bisa merasakan bila disentuh

sesuatu, hanya terasa tebal. Awalnya kesemutan hanya dirasakan di ujung-ujung jari,

dan bertambah hingga telapak dan punggung kaki. Keluhan penyerta lain seperti,

mual, muntah, pusing, sesak nafas disangkal oleh pasien.

Pasien juga mengatakan mengalami gangguan penglihatan pada kedua mata.

Penglihatan pasien mulai kabur sejak 2 bulan yang lalu terutama jika melihat benda-

benda silau atau di siang hari. Dikatakan penglihatan kabur perlahan-lahan semakin

memberat, sejak 1 minggu pasien merasa hanya bisa melihat lambaian jari-jari

tangan dari kejauhan. Riwayat memakai kacamata disangkal oleh pasien. Sejak

keluhan ini memberat membuat pasien tidak berkerja lagi.

Riwayat Penyakit Dahulu dan Pengobatan

Pasien menderita diabetes melitus sejak 1 tahun yang lalu, dimana pada saat itu

pasien mengaku banyak minum, banyak makan dan sering kencing serta badan selalu

terasa lemah. Akibat keluhan tersebut pasien memeriksakan diri ke RSU di Lombok

dan mendapatkan terapi diabetes berupa pil yang diminum 3 kali sehari. Pasien

mengatakan lupa nama pilnya karena pasien tidak rutin minum obat bahkan sejak 3

25

bulan terakhir pasien sudah berhenti minum obat. Riwayat penggunaan insulin

disangkal pasien. Pasien juga mengatakan tidak mempunyai riwayat dioperasi.

Riwayat mengkonsumsi jamu dan obat herbal lain juga disangkal.

Pasien mengatakan mempunyai riwayat alergi terhadap semen, bila terlalu

lama terpapar semen maka pasien sering merasa gatal-gatal dan kemerahan pada

tangan hingga ke lengan, dan bahkan pernah pada hampir seluruh tubuh, namun tidak

pernah sampai opname. Setiap keluhan muncul pasien meminum obat Dermaxan

(dexametazone dan ctm) yang dia beli di toko obat. Pasien mengatakan tidak

mempunyai riwayat penyakit lain seperti asma, tekanan darah tinggi dan penyakit

jantung .

Riwayat Keluarga

Di keluarga pasien, dikatakan tidak terdapat yang menderita diabetes melitus di

antaranya ayah, ibu, dan 2 orang kakak pasien. Riwayat hipertensi pada keluarga

tidak diketahui oleh pasien.

Riwayat Sosial

Pasien bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebagai buruh proyek. Namun 1

bulan terakhir pasien sudah mulai mengurangi aktivitasnya karena lemas dan

beberapa kali tidak masuk kerja. Sejak 1 minggu karena gangguan penglihatan

memberat pasien tidak bekerja lagi. Kegiatan sehari-hari pasien hanyalah beraktivitas

di dalam rumah dan terkadang membantu istri berjualan di warung.

Riwayat merokok dikatakan sejak umur 15 tahun. Dalam sehari rata-rat bisa

menghabiskan 1 bungkus rokok, dan sejak 6 bulan yang lalu pasien mulai

mengurangi kebiasaannya tersebut sekitar 1-2 batang tiap harinya. Riwayat minum

minuman beralkohol disangkal oleh pasien.

Pasien jarang berolahraga karena menganggap beraktivitas tempatnya sudah

cukup sebagai latihan fisik. Pasien mengatakan sejak menderita diabetes pasien

mulai mengatur pola makannya sesuai anjuran dokter dan pasien lebih sering

mengkonsumsi jagung sebagai makanan pengganti.

26

3.3 Pemeriksaan Fisik (7 September 2011)

Status Present

Kondisi Umum : sedang

Kesadaran : Compos mentis

Gizi : Sedang

GCS : E4 V5 M6

Tekanan darah : 130/80 mmHg

Nadi : 86 x/mnt

Respirasi : 20 x/mnt

Suhu aksila : 36,5 °C

Berat badan : 55 kg

Tinggi badan : 160 cm

IMT : 21,48 kg/m2

Lingkar perut : 74 cm

Status General

Mata : Konjungtiva pucat-/-, Ikterus -/-, Reflek Pupil +/+ isokor

THT : Kesan tenang

Leher : Pembesaran kelenjar getah bening (-), JVP PR + 0 cm H2O

Thorax

Cor :

Inspeksi : Tidak tampak pulsasi iktus cordis

Palpasi : Teraba iktus kordis pada ICS V 1cm dari MCL kiri, irama

teratur, thrill (-)

Perkusi : Batas atas jantung ICS II

Batas kanan jantung 1cm PSL kanan

Batas kiri jantung 1cm lateral MCL kiri ICS V

Auskultasi : S1S2 tunggal regular murmur (-)

Pulmo :

Inspeksi : Simetri

Palpasi : Pergerakan simetri, taktil vokal fremitus simetri

27

Perkusi : Batas bawah kanan ICS V, batas bawah kiri ICS VI,

sonor/sonor

Auskultasi : Vesikuler +/+, Ronki -/-, Wheezing -/-

Abdomen :

Inspeksi : distensi (-)

Auskultasi : bising usus (+) normal

Palpasi : hepar/lien tidak teraba, ginjal tidak teraba, nyeri tekan (-).

Perkusi : ascites (-)

Ekstremitas : Akral hangat ++/++ edema: --/--

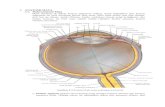

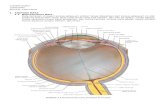

Pemeriksaan Mata (07/09/2011)

OD OS

6/12

PH (-)

Visus 2/60

PH(-)

N Palpebra N

Tenang Konjunctiva Tenang

Jernih Kornea Jernih

Dalam Bilik mata depan Dalam

Bulat, reguler Iris Bulat, reguler

Reflek Pupil (+) Pupil Reflek pupil (+)

Keruh Lensa Keruh

Jernih Vitreus Opasitas

12,2 TIO 17,3

Papil N. II bulat, batas tegas

CDR 0,3 aa/vv 2:3

Retina : exudat (-), perdarahan (-)

Makula : exudat (-), RM (+)

Funduskopi Papil N. II bulat, batas tegas

CDR 0,3 aa/vv 2:3

Retina : eksudat (-),perdarahan -

Makula : RM (+), perdarahan (-)

Kesimpulan : ODS Katarak Subcapsular Posterior

OS Vitreus Opacity

28

3.4 Pemeriksaan Penunjang

DARAH LENGKAP

PEMERIKSAAN 7/9 NILAI NORMAL

WBC 9,04 4,1 - 11,0 103/uL

Neu % 51,70 47 - 80 %

Lym % 35,60 13 - 40 %

Mo % 4,90 2 - 11 %

Eos % 5,60 0,0 - 5 %

Ba % 0,60 0,0 – 2 %

Neu # 4,67 2,5 – 7,5 103/uL

Lym # 3,22 1 - 4 103/uL

Mo # 0,44 0,1 – 1,2 103/uL

Eos # 0,51 0,0 – 0,5 103/uL

Ba # 0,06 0,0 – 0,1 103/uL

RBC 5,37 4,5 – 5,9 106/uL

HGB 14,10 13,5 - 17,5 g/dl

HCT 43,1 41,0 - 53,0 %

MCV 80,20 80,0 - 100 fL

MCH 26,3 26,0 - 34,0 pg

MCHC 32,70 31,0 - 36,0 g/dl

PLT 238 150 - 440 103/uL

RDW 12,1 11,6-14,8 %

MPV 6,8 6,8-10,0 Fl

Blooding Time 1’00’’ 1-3 menit

Clotting Time 6’30’’ 5-15 menit

KIMIA DARAH

29

PEMERIKSAAN 7/9/2011 NILAI NORMAL

SGOT/AST 24,00 11 - 33 IU/L

SGPT/ALT 31,00 11 - 50 IU/L

GDP 375 80 – 100 mg/dL

GD 2 jam PP 390 70 – 140 mg/dL

Creatinin 0,81 0,50 - 1,20 mg/dL

BUN 15 6,0 - 20,0 mg/dL

HbA 1C 13,59 <6,5%

3.5 Diagnosis

Diabetes Melitus Tipe 2

ODS Katarak Subcapsular Posterior

OS Vitreus Opacity

3.6 Penatalaksanaan

- Rawat jalan

- Edukasi

- Latihan Jasmani

- Diet 1620 kkal /hari

- Humalog mix 10-10-8

- Metformin 2 x 500 mg

3.7 Daftar Permasalahan

Adapun sejumlah permasalahan yang masih menjadi kendala pasien dalam hal

menghadapi penyakitnya:

1. Pasien akan dilakukan operasi katarak dengan kadar glukosa darah puasa dan

glukosa darah 2 jam post prandial tinggi serta HbA1c yang juga tinggi sehingga

operasi ditunda untuk regulasi kadar glukosa darahnya.

2. Pasien sering tidak taat dalam mengkonsumsi obat minum yang diberikan karena

terlalu sibuk bekerja dan sering lupa. Saat dilakukan kunjungan pasien sudah

30

mengkonsumsi 1 obat tablet pada pukul 14.00 WITA dan belum menyuntikkan

insulin setelah makan yang terakhir. Pasien terakhir makan pukul 18.00 WITA

3. Pasien mengalami gangguan penglihatan sehingga tidak bisa menyuntikkan

sendiri insulin karena tidak bisa mengatur dosisnya. Pasien biasanya menunggu

anaknya datang selesai bekerja untuk menyuntikkan insulin.

4. Pasien lebih sering berdiam di rumah dan hanya melakukan aktivitas ringan oleh

karena pasien cepat merasa lelah, mata kabur dan silau dengan cahaya matahari

dan takut membawa kendaraan sendiri. Atas dasar keluhan ini pula, pasien

akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja sejak 1 minggu yang lalu.

5. Pasien bergantung sepenuhnya dari penghasilan istri dan anaknya untuk dana

pengobatan yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan

3.8 Analisis Kebutuhan Pasien

1. Kebutuhan Fisik-Biomedis

Kecukupan Gizi

Terapi gizi medik merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam

penatalaksanaan pasien dengan DM. Selama ini pasien belum melakukan

konsultasi ke ahli gizi. Menurut pengakuan pasien, dalam sehari pasien biasa

makan 2-3 kali sehari dengan uraian menu berupa nasi, tempe atau tahu, ikan

atau daging, sayur-sayuran dan buah. Buah ataupun ikan atau daging hanya

terakadang dikonsumsi oleh pasien. Riwayat alergi makanan tidak ada.

Berdasarkan status gizi pasien dari kunjungan rawat jalan terakhir, dengan

berat badan terakhir pasien sebesar 55 kg dan tinggi badan 160 cm, kebutuhan

kalori pasien sekitar 1620 kkal. Pada pasien ini jumlah, jenis dan jadwal makan

belum sepenuhnya diatur sesuai dengan diet untuk pasien DM. Hal ini

dikarenakan faktor ekonomi pasien.

Waktu Makan Jenis Makanan Contoh Menu

31

Pagi (pk

07.00)

Nasi/ penukar (60gr)

Daging/ penukar (50 gr)

Tempe/penukar (60gr)

Sayuran B (50gr)

Minyak/ penukar (5gr)

Susu (1 gelas)

Nasi putih (150 kal, 2 gr protein )

Telur dadar (75 kal, 6 gr gr protein)

Tempe goreng (90 kal, 4 gr protein)

Bayam (12 kal, 1 gr protein)

Minyak kelapa (50 kal)

Susu (75 kal, 5gr prot)

Snack pagi (pk

9.30)

Buah/ penukar (200gr) Pisang 1 potong besar (60 kal)

Siang( pk

12.00)

Nasi/ penukar (800 gr)

Ikan/ penukar (100 gr)

Tempe/ tahu (120 gr)

Sayuran C (100gr)

Minyak/ penukar (5gr)

Nasi putih (350 kal, 2 gr protein)

Ikan mujair (110 kal, 13 gr protein)

Tahu 2 potong sedang (220 kal, 10 gr

protein)

Kangkung (100 kal, 2 gr protein)

Minyak kelapa (50 kal)

Snack sore (pk

15.00)

Roti tawar (2 iris)

Pisang (2 buah sedang)

Roti tawar putih (120 kal, 2 gr prot)

Pepaya (100 kal)

Malam (pk

18.30)

Nasi/ penukar (50 gr)

Tempe/ tahu (100gr)

Sayuran B (120gr)

Minyak/ penukar (5gr)

Buah/ penukar (200gr)

Nasi putih (180 kal, 3 gr protein)

Tumis tempe (75 kal, 4gr protein)

Buncis tumis (30 kal, 1 gr protein)

Minyak zaitun (50 kal)

Semangka ( 80 kal)

Total kalori 1727 kal

Karbohidrat : 1036 kal

Lemak : 345 kal

Protein : 246

Akses pelayanan kesehatan

DM merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan tapi bisa dikontrol dan

komplikasinya tidak dapat dihindari tapi perkembangannya dapat diperlambat.

Untuk itu, dalam mengetahui perkembangan penyakitnya pasien harus rutin

memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan terdekat. Mengingat pasien

32

bermukim di daerah Jimbaran, akses ke pelayanan kesehatan masih tergolong

mudah bagi pasien, dimana jarak dari rumah pasien ke Puskesmas terdekat

sekitar 1 km dan jarak ke RS Sanglah yang cukup jauh yaitu kira-kira 20 km

yang dapat ditempuh selama ± 30 menit dengan menggunakan kendaraan

bermotor.

Lingkungan

Pasien tinggal bersama dengan istri. Pasien mempunyai tiga orang anaknya

yang sudah menikah dan tinggal terpisah dengan pasien. Hanya anak tertua

yang tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah pasien yaitu kira-kira 2 km.

Rumah pasien seluas kira-kira 0,5 are tergolong tidak permanen dimana

dinding terbuat dari bahan tidak permanen yaitu rumbia. Atap terbuat dari seng

dan lantai hanya disemen tanpa keramik dengan lantai rumah dari bahan semen

dan beralaskan karpet pada kamar tamu. Rumah terdiri dari 1 lantai, satu kamar

tidur, satu kamar tamu, 1 dapur sekaligus warung. Rumah pasien tidak terdapat

batas dinding pembatas rumah, jadi merupakan perumahan yang langsung

berdampingan dengan halaman rumah tetangga pasien. Di luar rumah terdapat

halaman dan kandang ayam milik tetangga. Keadaan rumah yang didiami oleh

pasien tergolong rapi namun tidak cukup bersih sebab halaman rumah pasien

berupa tanah yang langsung berhubungan dengan halaman rumah tetangga,

Ventilasi tidak terlalu bagus sebab hanya ada 1 jendela di kamar tamu.

Pertukaran udara dan masuknya sinar matahar sudah cukup karena rumah

pasien cukup kecil. Barang-barang tertata cukup rapid dan hanya beberapa

pakaian yang bertumpuk-tumpuk di kamar tidur pasien. Pasien tidak memiliki

kamar mandi dan jamban pribadi, jadi menggunakan kamar mandi umum di

perumahan tersebut. Sumber air minum untuk keluarga pasien adalah dari air

mineral sedangkan sumber air MCK bersumber dari air sumur bor. Tempat

pembuangan sampah menggunakan tempat sampah, dimana sampah dibungkus

dalam kantong plastik. Sampah biasanya dibakar ataupun dibuang ke tempat

pembuangan sampah umum. Komunikasi dengan tetangga sekitar sangat baik,

dimana pasien sesekali mengobrol dengan tetangga apabila bertemu. Hubungan

pasien dengan keluarga juga sangat baik, dimana anak pasien dan menantu

33

serta cucu-cucunya rutin datang pulang untuk mengunjungi pasien. Biasanya

pada hari raya besar seperti Idul Fitri pasien dan keluarganya pulang ke

kampung untuk bersilahturahmi menengok keluarganya.

2. Kebutuhan Bio-Psikososial

Lingkungan biologis

Dari segi genetik pasien tidak ada anggota keluarga lain mengidap penyakit

DM. Pasien adalah anak keempat dari enam orang bersaudara saat ini sudah

menikah dengan mempunyai 3 orang anak dan 8 orang cucu. Kualitas

kehidupan pasien sehari-hari dikatakan sedikit berkurang. Pasien masih bisa

mengontrol BAB, mengontrol BAK, membersihkan diri (lap muka, sikat gigi),

penggunaan toilet (melepas, memakai celana, menyeka, menyiram), makan

sendiri, mampu berpindah tempat dari tidur ke duduk, berjalan sendiri tanpa

kursi roda atau bantuan tongkat, bisa memakai dan mengancing baju, naik-

turun tangga, mampu mandi sendiri, mengoperasikan telepon sendiri,

meminum obat secara tepat dosis dan waktunya tanpa bantuan. Namun sejak

pasien mengalami gangguan penglihatan, pasien merasa silau melihatdi siang

hari dan benda-benda yang terang, kemudian tidak berani mengendarai sepeda

motor sendiri, bahkan pesien kesulitan dalam bekerja.

Faktor psikososial

Karena penyakit DM tidak bisa disembuhkan maka harus diupayakan agar

pasien hidup bahagia dengan penyakitnya dengan cara tidak putus asa dalam

berobat dan menjalani program lainnya. Untuk mencapai hal tersebut

diperlukan dukungan dari keluarga. Untungnya, keluarga pasien tampaknya

termasuk keluarga yang harmonis sehingga pasien tidak memiliki masalah

dalam hal emosi, pasien memperoleh cukup kasih sayang dan perhatian,

dimana interaksi pasien dengan anggota keluarga yang lain sangat baik.

3.9 Saran dan KIE

34

1. Pasien hendaknya menjalani pengobatan rutin ke dokter untuk menurunkan gula

darahnya sehingga target glukosa darah sebagai syarat kelayakan operasi dapat

dicapai yaitu dengan minum obat rutin dan kontrol rumah sakit secara teratur.

2. Pasien sebisa mungkin mengikuti anjuran dokter dalam konsumsi obat oral dan

suntikan sehingga kontrol maksimal terhadap penyakitnya dapat dicapai. Diberikan

pula edukasi mengenai cara dan waktu penyuntikan insulin yang benar sehingga

pasien mengkonsumsi obat sesuai dengan jadwal. Juga diberikan informasi

mengenai penyakit yang dialami pasien dan komplikasi yang mungkin terjadi.

Misalnya mengenai hipoglikemik dan cara mengatasi secara dini.

3. Pasien dianjurkan pengawasan yang ketat dari anggota keluarga lain terutama istri

dan anak. Disini yang perlu diperhatikan adalah cara penggunakan insulin suntikan.

Diajarkan kepada anggota keluarga lain terutama istri untuk menyuntikkan insulin

setelah makan. Kemudian juga dianjurkan bila anggota keluarga lain tidak sempat

atau berhalangan agar diatur dosis insulin sehingga pasien bisa menyuntikkan

insulin sendiri, mengingat pasien mengalami gangguan penglihatan.

4. Mempertahankan pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik. Apabila keluhan

penglihatan membatasi aktivitas pasien, maka pasien dapat mencoba menggunakan

kacamata hitam apabila bepergian di siang hari dan tetap ditemani oleh sedikitnya

satu orang dewasa. Aktivitas fisik di dalam rumah dapat dimodifikasi misalnya

dengan olahraga senam dengan panduan (misalnya video aerobik, dll)

5. Pasien dianjurkan mengurus KTP sehingga bias memperoleh asuransi kesehatan

JKBM atau asuransi miskin lainya, sehingga bisa membantu memperingan biaya

pengobatan. Sebab DM merupakan penyakit yang akan dialami seumur hidup dan

memerlukan kontrol dan pengobatan yang rutin dan teratur.

35

LAMPIRAN

Denah Rumah

Keterangan :

1. Kamar tidur utama

2. Kamar tamu

3. Dapur dan warung

36

U

1

2

3

Foto Keluarga Pasien

37

DAFTAR PUSTAKA

1. Sudoyo, AW. Setyohadi B, dkk. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. 4th edition.

Jakarta: FKUI dan PAPDI.2010

2. Beckman J, Creager M, Libby P. Diabetes and Atherosclerosis: Epidemiology,

Pathophysiology, and Management. JAMA. 2002;287(19):2570-2581

3. PERKENI. 2011. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus

Tipe 2 di Indonesia. Jakarta.

4. Suastika K. Diagnosis, klasifikasi dan standar perawatan diabetes. Dalam

Kumpulan Naskah Ilmiah. Denpasar : Udayana University Press 2008; 66-72

5. American Diabetes Association. Standard of Medical Care in Diabetes.

Diabetes Care. 2010. (33): S11-S48

6. PERKENI. 2007. Terapi Insulin Pada Pasien Diabetes Melitus. Jakarta.

7. Suastika K. Kendali Diabetes. Disampaikan dalam 2nd National Diabetes

Educator Training Camp Diabetes Update for Primary Health Care Physician

Cimacan. 2004.

8. Selvin E, Coresh J, Golden S et al. . Glycemic Control, Atherosclerosis, and

Risk Factors for Cardiovascular Disease in Individuals With Diabetes. Diabetes

Care, vol 28 (8) 2005, p. 1965-1973

9. Suastika K. Terapi Hipertensi Pada Diabetes Tipe 2. 2004. Majalah Penyakit

Dalam Udayana 5 : 61-66

10. Creager M, Luscher T, Cosentino F et al. Diabetes and Vascular Disease :

Pathophysiology, Clinical Consequences, and Medical Therapy: Part II.

Circulation 2003;108;1655-1661

11. McBride P, Underbakke G, et al. Dyslipidemia. In: taylor R (ed). Taylor’s

cardiovascular disease. New York: Springer; 2005. P. 145-172

38