PENGETAHUAN PETANI DAN STABILITAS EKOSISTEM LADANG ...

Transcript of PENGETAHUAN PETANI DAN STABILITAS EKOSISTEM LADANG ...

Sri Alem Br.Sembiring Pengetahuan Petani dan Stabilitas Ekosistem Ladang: Urgensinya...

PENGETAHUAN PETANI DAN STABILITAS EKOSISTEM LADANG:

Urgensinya Dalam Sistem Pertanian Berkelanjutan

Sri Alem Br.Sembiring Departemen Antropologi FISIP USU

Abstrak Kajian mengenai pengetahuan lokal petani tidak terbatas hanya pada apa yang mereka ketahui dan kembangkan dalam pengelolaan ladang. Perhatian terhadap pengetahuan yang secara faktual dipraktikkan petani juga penting untuk pembangunan pertanian. Hubungan sinergis antara pengetahuan petani dan pembangunan pertanian hanya dapat terwujud melalui sistem pertanian yang berkelanjutan, yang mengintegrasikan faktor alam, stabilitas hasil, stabilitas lingkungan, petani, dan pemerintah. Tulisan ini memaparkan bagaimana petani hortikultura di Berastagi membangun hubungan yang sinergis antar-elemen terkait untuk mewujudkan stabilitas ekosistem ladang mereka. Akan dideskripsikan bagaimana petani hortikultura membuat klasifikasi tanaman dalam hubungannya dengan kondisi alam, fluktuasi harga pasar, hama dan penyakit, sasaran distribusi, dan perkembangan ekspor impor hasil pertanian. Pengetahuan ini merupakan akumulasi dari pengalaman dan percobaan dari satu waktu tanam ke waktu tanam lain. Hasilnya, petani hortikultura mengembangkan pola tanam campuran yang cenderung berganti/berubah yang sifatnya sangat kontekstual tergantung dari harapan dan prediksi mereka atas perkembangan situasi ketidakpastian yang mereka hadapi. Semua ini dilakukan dalam upaya mempertahankan stabilitas hasil dan stabilitas ekosistem ladang. Kata kunci: pengetahuan lokal, pertanian hortikultura, klasifikasi tanaman

Pengantar Perhatian terhadap pengetahuan petani telah didengungkan banyak ahli. Salah satunya adalah Radi A. Gani (1977) yang mengatakan bahwa paradigma pertanian di Indonesia sudah saatnya diubah. Berbagai intervensi yang sifatnya ‘top down’ selama ini bukannya mensejahterakan petani, justru cenderung memarjinalkan mereka sehingga para wong cilik itu sekedar menjadi tenaga kerja di lahannya sendiri. Sementara, program intensifikasi yang membawa sukses besar selama tiga dekade juga harus ditebus dengan biaya mahal, antara lain beban kredit pada tingkat petani. Dengan

pendekatan intervensi dari atas ini, inisiatif petani justru mengalami pemarginalan17.

17 Dikutip dari tulisan Radi A.Gani pada pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian UNHAS di Ujung Pandang. Telaah Gani menyimpulkan bahwa masalahnya terletak pada paradigma terhadap sektor pertanian yang tidak tepat Petani sering dipandang secara streotip sebagai pihak yang tidak punya potensi sehingga diabaikan dalam keseluruhan proses produksi. Dalam paradigma lama yang menitikberatkan pada maksimalisasi produksi untuk pertumbuhan, intervensi dalam produksi dan lingkungan pasar yang tertutup tanpa mempertimbangkan potensi petani (indigenous capacity). Lihat Media Indonesia, 20 Maret 1997).

82

Sri Alem Br.Sembiring Pengetahuan Petani dan Stabilitas Ekosistem Ladang: Urgensinya...

Dengan nada yang tidak jauh berbeda, Hobart (1993:1) mengemukakan bahwa salah satu hal yang seringkali terjadi dalam penerapan pengetahuan ilmiah oleh para ahli (scientist) kepada petani adalah diabaikannya pengetahuan-pengetahuan lokal dan kemampuan potensial mereka untuk berkembang18. Pengetahuan petani cenderung dipandang sebelah mata dan dinilai ‘kampungan’ atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Sementara banyak tulisan telah melaporkan bahwa petani-petani senantiasa selalu sebagai inovator yang secara terus menerus bereksperimen (percobaan) dengan dan mengadaptasi ide-ide baru, sumberdaya-sumberdaya dan teknologi-teknologi yang diperkenalkan kepada mereka19.

Percobaan yang berkelanjutan ini dilakukan petani juga dikarenakan mereka menghadapi kondisi ketidakpastian akan iklim, fluktuasi harga, serangan hama, dan penyakit. Ketidakpastian ini juga merupakan suatu persoalan lain yang harus dipikirkan petani untuk mengatasinya. Kondisi ketidakpastian ini akan berhubungan langsung dengan hasil panen atau pendapatan mereka. Perubahan dari kondisi ketidakpastian ini membutuhkan penanganan baru. Hal inilah yang menyebabkan pengetahuan itu berkembang dan menjadi sangat dinamis20.

18 Lihat juga tulisan Dirk Van Dusseldorp dan Louk Box (1993) “Local and Scientific knowledge: developing a dialogue” dalam Walter de Boef, Kojo Amanor and Kate Williard, with Anthony Bebbington (eds) Cultivating Knowledge: Genetic Diversity, Farmer Experimentation and Crop Research. London: Intermediate Technology Publication, hal 20. 19 Van Dusseldrop dan Box (1993:21) mengemukakan bahwa dalam perbincangan di antara sesama petani, telah terjadi pertukaran informasi, saling memberi, menerima, dan menginterpretasi. Dalam perbincangan itu akan ada pertukaran argumentasi dan kontra argumentasi hingga munculnya saling memahami dan lahirnya konsensus-konsensus. Millar (1993:47-48) juga mendeskripsikan suatu proses penyaringan informasi yang dilakukan petani. Proses penyaringan informasi ini meliputi identifikasi persoalan, formulasi hipotesa, desain, pengujian, validasi, dan evaluasi. Secara lebih tegas Millar mengatakan bahwa tahap evaluasi ini sebenarnya adalah proses yang berkelanjutan dan sebenarnya telah dimulai sejak tahap identifikasi dan akan terus berlanjut tanpa pernah berakhir. 20 Lave (1988;1993) mengemukakan bahwa dalam menghadapi persoalan baru, seorang individu (baca: petani) harus selalu menyesuaikan tindakannya dengan situasi baru yang berkembang dan melakukan perubahan-perubahan. Perubahan ini menyebabkan pengetahuan itu menjadi sangat dinamis dan sangat situasional.

Beberapa telaah dan hasil studi di atas menunjukkan bahwa petani juga memiliki daya yang patut diperhitungkan. Pengetahuan mereka tidak dapat dipandang ‘sebelah mata’. Petani adalah komunitas lokal yang tentu lebih ‘mengenal’ kondisi lingkungannya dibandingkan agen pemerintah yang merupakan ‘new comer’dalam komunitas sosial budaya dan lingkungan mereka.

Tulisan ini mendeskripsikan pengetahuan petani dan signifikansi dalam upaya mendukung sistem pertanian berkelanjutan yang nantinya sangat bermanfaat untuk melestarikan stabilitas ekosisitem ladang. Pengetahuan itu merupakan hasil analisa holistik petani atas semua persoalan ‘intern’ dan ‘ekstern’ di ladang. Apa yang dipraktikkan petani saat ini merupakan akumulasi pengetahuan dari suatu perjalanan panjang dalam profesi mereka.

Petani dan Pertanian Hortikultura di Berastagi

Studi yang menjadi acuan tulisan ini dilakukan di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara. Sebahagian besar penduduknya hidup dari pertanian21. Berdasarkan suhu udara, ketinggian, kelembaban dan curah hujan, desa ini sangat ideal sebagai sebuah desa pertanian22. Jenis hortikultura yang mereka budidayakan di ladang adalah beragam jenis sayur-sayuran untuk kebutuhan pasar. Praktik tanam campuran merupakan jenis cocok tanam yang dipilih petani. Sebahagian kecil hasil ladang juga digunakan untuk kebutuhan subsistensi.

Jenis tanah di desa ini cenderung tergolong tanah ‘andosol’ yang sangat subur23.

21 Data kependudukan Desa Gurusinga pada tahun 2000 saat penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa dari 565 KK yang ada, terdapat 475 KK sebagai petani, 70 KK pedagang dan 20 KK pegawai negeri. Beberapa dari keluarga pedagang dan pegawai negeri juga melakukan kegiatan cocok tanam di ladang. 22 Desa ini terletak pada ketinggian 1400 meter dpl dengan suhu udara relatif sejuk berkisar antara 16-27 C. Kelembaban di Gurusinga rata-rata 82 % dan curah hujan antara 2400 – 2800 mm/tahun (BPS SUMUT 1997). 23 Tanah ‘andosol’ terdapat hampir di sebahagian besar Dataran Tinggi Karo, punggung Pegunungan Bukit Barisan.

83

Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI•Vol. 1•No.2•Oktober 2005

Ketersediaan air bagi kegiatan pertanian hanya diharapkan dari curahan air hujan. Selain itu, penduduk juga memelihara 20 mata air (tapiin) yang secara kebetulan lokasinya tersebar mengelilingi areal perladangan penduduk. Beberapa aliran mata air ini akan bertemu pada satu titik tertentu menjadi sebuah sungai kecil (di dasar jurang). Terdapat juga beberapa bidang hutan kecil milik penduduk yang dipelihara dan tersebar di areal perladangan dan di beberapa lokasi menjadi batas satu ladang dengan ladang lain24.

Jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan petani untuk kebutuhan pasar jumlahnya mencapi sekitar 27 (dua puluh tujuh) jenis tanaman, di samping beberapa tanaman lain yang hanya untuk subsistensi di kebun-kebun kecil di sekitar rumah atau di dekat pondok di ladang mereka.

Pengetahuan Petani dalam Pemanfaatan Sumberdaya

Petani-petani di Gurusinga mengelompokkan tanaman-tanaman hortikultura atas dasar kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria itu berkenaan dengan bentuk fisik dan kemampuan produksi tanaman; juga dihubungkan dengan kondisi lingkungan alam dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Klasifikasi (pengelompokan) tanaman ini dibuat petani untuk memudahkan mereka dalam memilih beberapa alternatif jenis tanaman yang akan ditanam di ladang.

Pengetahuan tentang tanaman hortikultura menjadi lebih kompleks manakala petani juga harus mengaitkannya dengan arus distribusi barang yang berhubungan dengan ekspor-impor hasil hortikultura, juga korelasinya dengan fluktuasi harga pasar hasil tanaman mereka. Klasifikasi tanaman juga terhubung dengan persoalan serangan hama dan penyakit yang tidak dapat diprediksi. Klasifikasi itu semakin bercorak multidimensional ketika petani mengaitkan penggolongan jenis tanaman dengan hubungan-hubungan sosial. Hubungan sosial ini merupakan afiliasi para aktor yang berkaitan dengan perkembangan informasi harga

Tanah ini mengandung unsur vulkanik dari dua gunung api di daerah ini yaitu Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. 24 Hutan hutan kecil ini terdiri dari beragam jenis tumbuhan, sebahagian besar adalah bambu, pisang, dan beberapa jenis kayu hutan.

pasar, pinjam-meminjam bibit, kredit pupuk dan pestisida. Sistem kekerabatan juga memainkan peranan penting terutama dalam penyebaran informasi tentang perkembangan teknologi baru atau arus informasi yang sifatnya rahasia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “flow of information” berkaitan erat dengan “flow of blood”. Uraian di bawah ini menyajikan gambaran pengetahuan petani yang terangkum dalam klasifikasi jenis tanaman yang mereka susun berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi Tanaman Berdasarkan Usia

Seluruh tanaman hortikultura (sayur-sayuran) yang dibudidayakan disebut petani Gurusinga dengan tanamen muda, yaitu tanaman yang telah dapat memberi hasil pada usia singkat, sekitar tiga atau empat bulan. Usia tanamen muda juga hanya berkisar tiga bulan hingga satu tahun. Petani membedakan tanamen muda dengan tanamen tua, yaitu tanaman yang memberi hasil dalam hitungan tahun, dan usia tanaman tua dapat mencapai lebih dari satu tahun. Jeruk adalah jenis tanamen tua berorientasi pasar yang banyak ditanam petani.

Klasifikasi Tanaman Berdasarkan Masa Produktivitas Tanaman

Berdasarkan masa produktivitasnya petani membedakan tanamen muda atas dua kelompok yaitu tanaman dengan waktu panen satu kali (sekali ku tiga) dan waktu panen lebih dari satu kali (piga-piga kali ku tiga25). Tanaman sekali ku tiga meliputi kentang, kubis, petsai, wortel, lobak, kacang jogo, ketna, bit, selada, daun bawang, dan peleng. Tanaman dengan waktu panen lebih dari satu kali adalah tomat, cabai merah, cabai rawit, buncis, arcis, patersly, seledri, ketumbar daun, terung, kacang panjang, kacang koro, kubis bunga, dan brokoli.

Klasifikasi Tanaman Berdasarkan Jenis dan Perolehan Bibit Tanaman

Petani membedakan jenis bibit tanamen muda dalam tiga bentuk bibit; anak tanaman, umbi, dan biji. Bibit dalam bentuk anak tanaman hanyalah daun bawang (bawang daun). Bibit

25 Secara harafiah sekali ku tiga berarti hanya satu kali ke pasar. Sebutan ini untuk menyebut kelompok tanaman muda yang hanya panen satu kali dalam satu waktu tanam. Piga-piga kali ku tiga berarti beberapa kali ke pasar. Sebutan ini ditujukan bagi kelompok tanaman dengan masa panen beberapa kali dalam satu waktu tanam.

84

Sri Alem Br.Sembiring Pengetahuan Petani dan Stabilitas Ekosistem Ladang: Urgensinya...

tanaman berbentuk umbi adalah kentang dan bit. Selain ketiga jenis tanaman ini, bibit tanamen muda lainnya dalam bentuk biji. Ada dua cara penanaman bibit bentuk biji ini, yaitu langsung menanam biji atau menyemainya terlebih dahulu.

Berdasarkan cara perolehan bibit, beberapa bibit tanaman dapat dibeli di kios pupuk atau pestisida, di pasar, di tempat-tempat khusus penyemaian bibit, ataupun dari kerabat si petani. Khusus bibit dari kerabat pembayarannya bisa dalam bentuk uang atau berupa bibit juga. Petani yang tidak memiliki uang kontan dapat membayar setelah mereka memperoleh hasil panen. Sebahagian petani membayarnya secara natura dalam bentuk jenis bibit dan jumlah yang sama pada saat panen. Petani akan menyisihkan sebahagian hasil panennya untuk mengembalikan benih bibit pinjaman.

Seluruh jenis tanaman dapat dibuatkan sendiri bibitnya oleh petani meskipun sudah ada yang menjual bibit di pasar. Petani membuat pembibitan di ladang. Hanya bibit kubis dan petsai (khususnya sayur putih) yang harus dibeli di pasar, dalam bentuk biji yang dikemas dalam plastik bersegel resmi dengan tanda khusus, produksi Thailand dan China. Bibit kubis dan sayur putih dapat juga dibeli di tempat penyemaian bibit milik perorangan dalam bentuk anak tanaman.

Klasifikasi Tanaman Berdasarkan Perawatan Tanaman

Petani Gurusinga membagi tanamen muda menjadi tiga kelompok berdasarkan perawatan tanaman; (a) tingkat kerumitan perawatan, (b) modal perawatan, dan (c) keahlian perawatan tanaman. (a) Kerumitan perawatan tanaman

Petani membagi tanamen muda atas dua kelompok, yaitu; tanamen capcai dan tanamen muda biasa. Jenis capcai meliputi wortel, bit, ketna, selada, daun bawang (bawang daun), seledri, ketumbar daun, patersly, dan sayur manis. Kelompok tanaman jenis ini dipanen dalam bentuk daun, kecuali wortel dan bit (panen dalam bentuk umbi). Selain jenis capcai semua jenis tanaman dikelompokkan sebagai tanamen muda biasa.

Secara umum, terdapat tiga perbedaan antara dua kelompok tanaman ini. Pertama, kelompok capcai adalah tanaman yang sangat butuh air, harus disiram pada awal waktu tanam

dan juga pada perawatan selanjutnya apabila cuaca terlalu panas. Setelah dipanen dan sebelum dijual ke pasar, tanaman capcai harus dicuci terlebih dahulu. Kelompok tanaman muda lainnya tidak terlalu butuh air, tidak harus disiram pada awal tumbuhnya, cukup hanya air hujan dan juga tidak perlu dicuci sebelum dijual ke pasar. Kedua, kelompok capcai dapat dijual ke pasar walaupun usianya belum mencapai usia panen (3-4 bulan). Petani tidak akan rugi karena kelompok ini tidak membutuhkan biaya yang tinggi dalam perawatannya. Tanaman muda lainnya hanya dipanen apabila sudah cukup umur atau mencapai 4 bulan. Harga akan murah jika dijual sebelum memasuki usia panen26. Ketiga, beberapa kelompok capcai dapat dipanen dua kali dalam satu minggu secara rutin sampai tanaman berusia kurang lebih enam bulan. Panen rutin ini untuk jenis daun, seperti daun saledri, daun patersly, dan daun ketumbar. Helai demi helai daun dipetik dengan menyisakan daun muda (pucuk daun). Kelompok tanaman muda lainnya dipanen secara bersama-sama. Kalaupun ada jenis yang tidak dipanen lebih dari satu kali, pemanenan itu tidak memetik daun helai demi helai setiap minggu.

Modal Perawatan Tanaman

Petani membagi dua kelompok tanaman untuk kategori ini yaitu tanaman si megegeh modal (tanaman bermodal besar) dan tanaman si sitik modal (tanaman muda bermodal kecil). Pengelompokan ini berhubungan dengan biaya pembelian pupuk dan pestisida untuk perawatan tanaman hingga panen. Tanaman bermodal besar meliputi: tomat, kentang, cabai merah, cabai paprika, kubis, kubis bunga, dan brokoli. Tanaman bermodal kecil meliputi jenis capcai; buncis, lobak, kacang jogo, kacang panjang, kacang koro, terung, dan jenis petsai.

Pupuk yang digunakan adalah pupuk buatan pabrik (PUSRI) seperti urea, KCL (petani menyebutnya paten kali ) dan SP-36 (disebut tripel). Pupuk ZA disebut petani dengan garam, SS disebut amapos, BASF disebut rustika. Petani juga menggunakan pupuk organik buatan sendiri yang mereka sebut taneh gemuk. Pupuk buatan ini meliputi pupuk kandang dan pupuk hijau atau kompos.

26 Petani menilai atau mengukur harga jual hasil panen atas kategori mahal atau murah dengan menjadikan biaya perawatan tanaman sebagai acuan perbandingan.

85

Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI•Vol. 1•No.2•Oktober 2005

Pestisida disebut obat oleh petani Tanah Karo. Obat ini dapat dibeli di kios pupuk dan pestisida di Berastagi (ibukota kecamatan) dan juga di Kabanjahe (ibukota kabupaten). Penyemprotan obat dilakukan secara rutin tanpa menunggu serangan hama dan penyakit tanaman. Petani mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai antisipasi serangan hama dan penyakit yang tidak dapat diramalkan. Berdasarkan pengalaman mereka, tanaman tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak disemprot obat. Menurut petani, setiap bibit yang ditanam adalah modal yang harus dirawat dengan baik jika tidak ingin rugi.

Petani cenderung menggunakan dosis obat yang lebih tinggi dari yang tertera di kemasan. Pengalaman mereka memberikan kepada petani pemahaman bahwa hama dan penyakit cenderung menyerang tanaman jika mereka mengikuti dosis di kemasan. Dalam konsepsi mereka, apabila penyakit sudah menyerang, maka dosis obat harus dilebihkan lagi untuk mengantisipasi perluasan serangan hama dan penyakit. Petani memilih untuk melakukan upaya antisipasi daripada menunggu hama dan penyakit menyerang, karena menghentikan perluasan serangan jauh lebih mahal daripada mencegahnya.

Karena mahalnya biaya perawatan tanaman, beberapa petani memanfaatkan ‘hubungan baik’ mereka dengan pemilik toko pupuk dan pestisida. Hubungan atas dasar kepercayaan yang diawali sebagai pembeli tetap berkembang menjadi hubungan pinjam meminjam pupuk, pestisida, dan bibit tanpa jaminan27.

Keahlian Perawatan tanaman

Petani membagi tanaman muda menjadi dua bagian; tanaman top dan tanaman si biasa. Tanaman top merupakan jenis tanaman muda yang sangat ‘dikenal’ petani; petani sangat memahami perawatan tanaman dan selalu

27 Petani mengutang pupuk, pestisida maupun bibit tanaman, dan akan membayarnya setelah panen. Jumlah pengembalian dihitung sesuai harga barang pada saat akan dilakukan pembayaran. Jika petani merugi, mereka dapat terus berhutang dan membayarnya pada saat panen mendatang. Hubungan itu didasarkan pada perjanjian tak tertulis yang intinya mengikat petani untuk tetap melakukan pembelian kebutuhan pertanian dari toko yang sama. Petani mengatakan cara ini sebagai ‘win win solution’ untuk petani dan pemilik toko pupuk/pestisida.

mendapat keuntungan apabila menanamnya, walau dalam cuaca terburuk sekalipun. Si petani sangat ahli terhadap tanaman ini. “Sesekali kami memang pernah rugi, tapi sedikit dan sangat jarang terjadi, paling kembali modal dan bagi kami itu tidak termasuk merugi,” demikian ungkap Pak Ginting yang memiliki tanaman tomat sebagai tanaman top28.

Keahlian merawat tanaman top ini hanya beredar di antara kerabat dekat yang memiliki hubungan baik. Keahlian yang tertutup dan diproteksi itu meliputi kiat-kiat khusus menyiasati tanaman agar tumbuh dan panen melimpah ruah. Kiat-kiat tersebut berupa teknik/cara tanam, dosis dan waktu pemberian pupuk, dan penyemprotan pestisida, atau proses pembibitan yang sempurna. Keahlian tanaman top ini sangat individual sifatnya, dan sudah menjadi identitas bagi kerabat keluarga luas atau klen (marga) tertentu. Setiap individu atau kelompok marga tertentu cenderung memiliki tanaman top yang berbeda. Petani punya sebutan untuk mereka yang berkeahlian khusus ini, seperti perkentang untuk petani yang memiliki tanaman top kentang; percina untuk mereka yang punya tanaman top cabai; dan sebutan perkol (kol=kubis) bagi yang memiliki tanaman top kubis.

Sedangkan tanaman si biasa adalah jenis tanaman muda lainnya yang bukan merupakan tanaman top si petani. Petani tidak sangat ahli dalam merawat jenis tanam si biasa ini. Petani tidak selalu untung apabila memilih tanaman si biasa baginya. “Jika untung bisa untung besar, jika rugi bisa sangat buntung,” begitulah penjelasan Pak Karo-Karo di Gurusinga. Klasifikasi Tanaman Berdasarkan Ukuran Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman dari permukaan tanah menjadi dasar bagi petani dalam mengklasifikasikan tanaman muda mereka. Petani menghubungkan tinggi tanaman itu dengan kerimbunan cabang-cabang dan daun

28 Kembali modal bagi petani Gurusinga tidak dinilai sebagai kerugian, karena mereka cenderung tidak menghitung biaya tenaga kerja dan waktu yang mereka keluarkan dalam merawat tanaman sebagai biaya produksi. Petani akan menghitung tenaga kerja dan waktu sebagai modal apabila mereka menggunakan buruh tani untuk bekerja di ladangnya. Buruh tani harus diberi upah berkisar Rp 20.000-25.000 untuk satu hari kerja di ladang dengan tanamen muda dimulai pukul 09.00 sampai 17.00 WIB.

86

Sri Alem Br.Sembiring Pengetahuan Petani dan Stabilitas Ekosistem Ladang: Urgensinya...

tanaman. Berdasarkan hal ini, petani membedakan tiga kelompok tanaman muda; si nggedang melalau bulung (tanaman tinggi dan daun rimbun), si sedang (tinggi tanaman sedang dan daun tidak rimbun), si gendek (tanaman pendek). Tanaman singgedang melala bulung adalah tanaman muda yang memiliki batang (seperti kayu) dengan tinggi rata-rata mencapai pangkal paha orang dewasa (sekitar 1 m), memiliki beberapa cabang dan daun rimbun29. Cabai merah, cabai rawit, cabai paprika, tomat, arcis, kacang panjang, kacang koro, dan terung adalah contoh jenis ini. Hasil panen jenis ini dalam bentuk buah.

Si sedang juga memiliki batang tanaman dengan tinggi rata-rata hingga lutut petani dewasa (di bawah 1 m), dengan beberapa cabang tanaman. Hasil panen juga dalam bentuk buah, seperti buncis dan kacang jogo. Sedangkan, si gendek adalah tanaman yang tidak memiliki batang tanaman (dalam bentuk kayu), hanya dalam bentuk daun dengan tinggi tidak sampai ukuran lutut petani dewasa. Hasil tanaman dalam bentuk umbi dan daun, seperti kentang, wortel, lobak, bit, jenis capcai, jenis petsai, kubis, kubis bunga, dan brokoli.

Klasifikasi Tanaman Berdasarkan Bentuk Akar Tanaman

Bentuk akar tanaman yang dimaksud adalah ukuran besar dan kecil serta ukuran panjang dan pendeknya akar tanaman. Petani membedakan tanaman atas dua kelompok; si nggedang urat (tanaman muda dengan akar panjang) dan si gendek urat (tanaman muda dengan akar pendek). Si nggedang urat memiliki bentuk akar yang lebih besar dibanding jenis tanaman lainnya. Akarnya mencapai 50 cm, kuat melekat pada tanah, sukar dicabut, dan memiliki beberapa cabang akar dengan ukuran lebih kecil, seperti kubis, kubis bunga, brokoli, jenis cabai, tomat, buncis, kacang jogo, kacang panjang, kacang koro, dan terung. Jenis ini tergolong tanaman dengan akar tunggang.

Si gendek urat memiliki akar tanaman yang pendek, halus, kecil-kecil, bersambungan satu dengan lainnya dan jumlahnya sangat banyak, tidak kuat melekat pada tanah, tidak sukar dicabut. Kelompok ini meliputi beberapa

29 Petani menggunakan kriteria ukuran tinggi tanaman dengan membandingkannya terhadap ukuran tinggi tubuh mereka.

jenis tanaman seperti jenis petsai (sayur putih, sayur pahit, sayur manis), jenis capcai, dan lobak. Kelompok ini tergolong jenis tanaman berakar serabut.

Klasifikasi Tanaman Berdasarkan Sumber Penyakit

Klasifikasi ini berkaitan erat dengan kondisi iklim di Gurusinga. Berdasarkan sumber penyakit, petani mengelompokkan tanaman muda ke dalam dua bagian; tanaman ‘sakit’ karena hawa (angin dan cuaca) dan karena tanah atau pinakit taneh.

Petani menjelaskan bahwa tanaman muda mereka dapat tumbuh tidak sempurna disebabkan hawa yang tidak baik. Dalam musim hujan (September-Desember) urat tanaman tidak berjalan. Musim sedang atau tukar-tukar hawa (Agustus-September) akan banyak ulat-ulat atau busuk daun/batang. Pada musim ini cuaca dapat berubah beberapa kali dalam satu hari, panas, lalu turun hujan secara tiba-tiba atau mendung, atau gerimis tiba-tiba diiringi angin kencang. Jika musim panas (Mei-Agustus), maka semua zat tanah (unsur hara) akan diserap panas matahari. Musim yang baik adalah musim sedang, khususnya Januari-April. Namun, mereka tidak mungkin hanya menanam pada bulan ini, karena mata pencaharian utama dari pertanian.

Penyakit ada karena hawa tidak baik. Tanaman tidak tahan terhadap hawa itu. Hawa yang mereka maksud berhubungan dengan suhu atau temperatur udara dengan kecepatan atau arah angin. Menurut petani, apabila mereka menyesuaikan jenis tanaman dengan kecenderungan jenis iklim yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman, ternyata penyakit yang dihindarkan juga menyerang tanaman. Sehingga, hasil yang diperoleh juga tidak sesuai dengan harapan petani. Dengan pengalaman berulang-ulang seperti ini, petani cenderung menanam setiap jenis tanaman dalam setiap kondisi iklim. Beberapa penyakit yang bersumber dari hawa antara lain adalah bayungen (Pseudomonas solanacearum), cendol-cendol/nipe-nipe (Crocidolomia-binotalis), kriting (Spodoptera litura), meseng pucuk (Antraknose)30.

30 Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Sri Alem Sembiring (2000), Praktik Tanam Campuran: Kajian Proses Pengambilan Keputusan Petani dalam Memilih Jenis Tanaman Hortikultura di Desa Gurusinga, Kec. Berastagi

87

Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI•Vol. 1•No.2•Oktober 2005

88

Penyakit tanaman juga disebabkan karena ‘penyakit tanah’. “Tanah kami juga sudah ‘sakit’. Tanah yang ‘sakit’ ini menularkan penyakit pada tanaman.” Petani tidak tahu mengapa tanah mereka menjadi ‘sakit’. Penyakit tanah akan menyerang tanaman apabila petani menanam jenis tanaman yang sama untuk dua waktu tanam secara berturut-turut pada lahan yang sama. Bagian tanaman yang diserang biasanya adalah akar, umbi ataupun pangkal batang tanaman. Beberapa penyakit yang bersumber dari tanah antara lain akar lobak atau nematoda bengkak akar (Meiloidogyne Spp.), balagering atau penggerek umbi dan batang (Phthorimaea Operculella Zeller). Klasifikasi Tanaman Berdasarkan Tujuan Pemanfaatan Tanaman

Tanaman muda dibedakan atas dua kelompok: tanaman sampingan dan dayaan. Tanaman sampingan adalah tanaman muda yang dibudidayakan hanya untuk sampingan atau sekedar tambahan. Petani tidak mengharapkan keuntungan besar dari jenis ini. Beberapa petani tidak menjual hasil tanaman sampingan, hanya untuk subsistensi. Beberapa contohnya antara lain; jenis petsai, jenis capcai, buncis, kacang koro, terung, dan cabai rawit31. Beberapa jenis tanaman sampingan lainnya adalah tanaman obat dan juga beberapa bumbu dapur32. Tanaman ini juga ditujukan sebagai ‘tumbal’ atau ‘sasaran’ dari penyakit yang akan menyerang tanaman. Harapan keuntungan utama petani berasal dari tanaman dayaan, yaitu tanaman yang ditanam dengan tujuan utama untuk dijual ke pasar. Petani dapat menggolongkan seluruh jenis tanaman muda sebagai tanaman dayaan selama mereka menanam tanaman tersebut untuk tujuan komersial, dan mempunyai harapan besar untuk mendapatkan keuntungan darinya.

Sumatera Utara. [Tesis]. Program Pascasarjana Program Studi Antropologi Universitas Indonesia. 31 Terdapat juga tanaman sampingan lain seperti; labu kuning, labu putih (walo), labu jipang dan daun singkong. Jenis tanaman ini tidak disebut tanamen muda, walaupun telah menghasilkan dalam usia 4 bulan, tetapi usianya dapat mencapai lebih dari tiga tahun jika dirawat Petani Gurusinga menyebutnya dengan senuan-senuan juma (tanaman-tanaman ladang). 32 Tanaman obat yang ditanam petani antara lain; tebu hitam, daun bangun-bangun, dan daun sirih. Sedangkan jenis bumbu dapur antara lain; jahe, kunyit dan kencur, dan lengkuas.

Klasifikasi Tanaman Berdasarkan Sasaran Distribusi

Petani mengelompokkan tanaman muda ke dalam dua bagian; tanamen kirim (tanaman ekspor) dan tanamen la kirim (tanaman untuk lokal). Tanaman ekspor adalah tanaman muda yang dapat diekspor atau dikirim ke luar negeri. Berikut ini daftar tanaman ekspor dengan negara tujuan.

Sri Alem Br.Sembiring Pengetahuan Petani dan Stabilitas Ekosistem Ladang: Urgensinya...

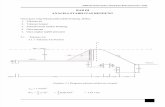

Tabel 1. Nama Jenis Varietas Tanaman dalam Bahasa Indonesia, Lokal ,dan Latin

No. Jenis Tanaman Bahasa Lokal Bahasa Latin 1 Andebi Andebi 2 Arcis/kacang kapri Arcis Pisum Sativum L. 3 Bawang daun Daun prei Allium fistulosum 4 Bit Bit 5 Brokoli Brokoli Brassica oleralea var italica 6 Buncis tegak Buncis Taiwan Phaseoulus vulgaris L. 7 Cabe merah Cina Capsicum annuum L. 8 Cabe paprika Cina si galang Capsicum annuum var grossum 9 Cabe rawit Cina cur Capsicum frutescents L.

10 Kacang jogo Kacang Joko Phaseolus vulgaris L. 11 Kacang koro Kacang koro Vacia faba 12 Kacang panjang Kacang panjang Vigna sinensis L. 13 Kangkung Angkung Ipomoea aquatica 14 Kentang Kentang Solanum tuberosum L. 15 Kubis Kol Brassica oleracexa L.

Brassica olerceae var capitata L. 16 Kubis bunga Kol bunga Brassica var botritys

Brassica oleraceae sp.campestris L. 17 Lobak Lobak 18 Petsai Sayur putih, sayur

pendek, sayur pait, sayur panjang.

Brassica campestris var. pekinensis Rupr Brassica sinensis

19 Peleng Peleng 20 Selada Selada Lactuca sativa L. 21 Seledri Daun sop 22 Tangho Tangho 23 Terung Terung Solanum melongenal 24 Tomat Tomat Lycopersicum esculentum Mill 25 Wortel Wortol Daucas carota Linn

Tabel 2. Jenis Tanaman Ekspor dari Kecamatan Berastagi dan Negara Tujuan Ekspor

No Jenis Tanaman Negara Tujuan 1 Kentang Malaysia, Singapura, Brunei D., USA 2 Tomat Singapura dan Malaysia 3 Kubis Bunga Malaysia, Singapura, Hongkong 4 Kubis Malaysia, Singapura, Jepang, Taiwan, Pakistan 5 Wortel Malaysia, Singapura, Pakistan, Hongkong 6 Buncis Malaysia, Singapura, Hongkong,Jepang 7 Arcis Malaysia 8 Seledri Malaysia, Singapura

Sumber: Departemen Perindag Kabupaten Karo 2000 Jenis tanamen la kirim adalah tanaman

yang hasilnya tidak diekspor, tetapi hanya didistribusikan untuk beberapa daerah lain atau

di luar Sumatera Utara, seperti; Medan, Aceh,

89

Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI•Vol. 1•No.2•Oktober 2005

Batam, Padang, Palembang, dan juga Riau33. Klasifikasi Tanaman Berdasarkan Fluktuasi Harga

Petani menggolongkan jenis tanaman atas fluktuasi harga menjadi dua bagian; tanaman dengan perubahan harga yang sangat cepat dan tanaman dengan perubahan harga yang tidak terlalu cepat. Petani menyebut tanaman dengan fluktuasi harga tinggi dengan tanamen ngeri atau tanamen ngeri-ngeri sedap, seperti; tomat, kentang, cabai merah, kubis bunga, dan wortel34. Harga tanaman ini dapat berubah ‘jauh’ dalam hitungan hari. Perbedaan harga sangat mencolok dari hari ke hari. Jenis tanaman ini sebahagian besar tergolong tanaman ekspor. Besarnya permintaan ekspor barang menentukan perubahan harga.

Tanaman yang tergolong memiliki fluktuasi harga pasar yang tidak terlalu cepat adalah; buncis, brokoli, lobak, jenis terung, dan jenis capcai (kecuali wortel). Jenis tanaman ini tidak berubah secara mencolok perbedaan harganya. Jika naik, harga tidak terlalu tinggi dan jika turun, harga tidak jatuh terlalu besar35.

Sehubungan dengan fluktuasi harga ini, petani menempuh beberapa cara untuk mendapatkan informasi baru yang di ‘up date’ setiap hari bahkan beberapa kali dalam sehari, terutama apabila petani hendak menjual tanamannya. Petani mengembangkan jalur informasi dengan para agen dan perkoper. Bahkan banyak petani yang membuka jalur informasi dengan tukang timbang di pasar induk dan juga dengan supir angkot dalam kota/antarkampung. Mereka inilah yang lebih cepat mendapat informasi mengenai harga barang, jenis tanaman yang ’banjir barang’, arus ekspor, distribusi antarkota.

33 Dalam menjual tanaman kebutuhan ekspor dan lokal ini, petani memiliki dua alternatif pilihan penjualan, yaitu kepada agen (pedagang perantara untuk ekspor) dengan melelang tanaman di ladang atau membawanya ke pasar induk di Berastagi dan menjualnya ke perkoper (pedagang perantara untuk kebutuhan lokal) 34 Petani Gurusinga menjelaskan bahwa harga jenis tanaman ngeriini dapat tiba-tiba menjadi mejile (mahal) dan juga tiba-tiba menjadi mejin (murah), yang membuat mereka bisa mendapat untung tetapi juga bisa menderita kerugian besar. 35 Petani menjelaskan beragam versi penyebab naik turunnya harga, misalnya karena ‘banjir barang’, tingginya permintaan barang dari dalam dan luar negeri, atau karena kegagalan panen di daerah lain.

Signifikansi Pengetahuan Petani bagi Stabilitas Ekosistem Ladang dan Sistem Pertanian Berkelanjutan

Pengetahuan dan praktik tanam campuran petani di Desa Gurusinga yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa satu petani dengan petani lain cenderung mempraktikkan pola tanam campuran dan pilihan jenis tanaman yang berbeda-beda. Perbedaan pilihan jenis tanaman dan pola tanam cenderung didasarkan pada pengalaman, atau lebih tepatnya merupakan akumulasi pengetahuan petani dari satu periode tanam ke periode tanam lain.

Hasil dari percobaan dan akumulasi pengetahuan adalah klasifikasi tanaman berdasarkan banyak hal. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan petani tidak statis, melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan situasi baru. Penyesuain selalu diupayakan petani demi mencapai harapan mereka dalam setiap periode tanam. Hasil dari apa yang mereka praktikkan adalah keragaman jenis tanaman dan pergantian jenis tanaman untuk setiap periode tanam. Fenomena ini searah dengan isu keragaman hayati (biodiversity).

Dalam kaitannya dengan konteks keragaman tanaman, apa yang dipraktikkan petani hortikultura di Gurusinga akan menyumbang pada lestarinya keragaman tanaman. Kelestarian keragaman tanaman akan senantiasa terpelihara karena ada hal lain yang juga lestari (paling tidak dalam prediksi petani) yaitu kecenderungan akan kepastian perubahan iklim yang tidak menentu, fluktuasi harga yang sangat tinggi, serangan hama dan penyakit yang sulit diprediksi dan diantisipasi, dan juga perubahan kuantitas permintaan ekspor dan lokal hasil pertanian.

Keseluruhan faktor ini akan mempengaruhi hasil panen dan penghasilan petani. Kekhawatiran akan jatuhnya harga dari beberapa jenis tanaman dan antisipasi serangan hama, petani akan cenderung tetap membudidayakan jenis tanaman yang beragam. Tindakan ini terutama ditujukan sebagai proteksi stabilitas hasil panen atau stabilitas penghasilan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, petani mengatakan bahwa jika menanam jenis tanaman yang sama (atau mencampur tanaman yang sama) di lahan yang sama untuk dua periode tanam berturut-turut, maka hasil panen

90

Sri Alem Br.Sembiring Pengetahuan Petani dan Stabilitas Ekosistem Ladang: Urgensinya...

91

cenderung berkurang dari segi kuantitas. Selain itu, serangan hama juga akan cenderung lebih mengganas. Konsekuensinya, petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk penyemprotan pestisida. Selain itu, biaya pupuk juga lebih banyak. Penjelasan petani mengenai hal ini:

“Jenis tanaman yang sama akan memakan zat tanah yang sama, jadi harus ditambah pupuk karena telah dimakan oleh tanaman yang sama sebelumnya, demikian juga hama dan penyakit yang sebelumnya ada juga lebih cepat berkembang karena tanamannya sama, karena tidak semua hama itu mati walau telah panen, entah kenapa begitu, kami tidak tahu ..…, tapi kalau diganti posisi tanaman atau jenis tanamannya, tidak begitu dia, bisa lebih baik panennya, begitulah.”

Penjelasan demikian merupakan pengetahuan yang diperoleh petani dari pengalaman mereka sebelumnya. Mereka melakukan upaya pergantian jenis tanaman demi menjaga kesuburan tanah dan sebagai upaya untuk meminimalisir serangan hama dan penyakit tanaman.

Keanekaragaman hayati menurut Cleveland (1993) dan Shand (1997) sangat diperlukan dalam jangka panjang untuk kehidupan di planet ini dan merupakan kunci mendasar bagi sistem pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture)36. Urgensi terhadap perlindungan keragaman hayati ini juga telah melahirkan sebuah konvensi keragaman biologi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Konvensi ini telah menetapkan bahwa langkah pertama yang perlu dikampanyekan untuk seluruh dunia adalah perlindungan terhadap perusakan keragaman. Perusakan keragaman ini merupakan ancaman terhadap pemusnahan beberapa spesies dan perusakan lingkungan, termasuk di dalamnya tumbuhan, hewan, ikan atau hutan. Akhirnya, hal itu akan

36 Menurut Cleveland (1993) dan Shand (1997) dalam jangka panjang, keragaman hayati sangat diperlukan bagi jaminan persediaan makanan bagi penduduk Bumi; juga berfungsi sebagai sistem yang mendukung kehidupan di planet ini untuk kontribusi oksigen, mempertahankan kualitas atmosfer dan juga untuk alasan estetis.

menyebabkan kerusakan ekosistem pada tingkat dunia 37. Kesadaran banyak pihak akan bencana yang

dihadapi akibat hilangnya keragaman hayati telah mencetuskan beberapa upaya ke arah konservasi keragaman hayati. Salah satu elemen penting dari upaya ini adalah konservasi biodiversity dalam habitatnya sendiri (in situ), selain konservasi di luar habitat pada genebank secara ex situ. Konservasi keragaman tanaman dalam habitatnya sendiri akan melibatkan petani sebagai orang yang paling dekat dengan budidaya tanaman tersebut. Dengan demikian, perhatian akan lebih bermanfaat difokuskan kepada petani dan pengetahuan lokal mereka. Petani adalah aktor yang paling penting dalam upaya konservasi keragaman tanaman. Pengetahuan yang mereka miliki merupakan suatu kearifan pemanfaatan lahan yang memperhatikan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan stabilitas ekosistem ladang mereka.

37 Beberapa penulis menyebutkan bahwa perusakan keragaman hayati berawal dari usaha modernisasi pertanian, komersialisasi, maupun intensifikasi produksi melalui Revolusi Hijau dan sistem pertanian monokultur dengan pengutamaan pada penggunaan teknologi tinggi, pasokan energi tinggi, dan hasil yang tinggi. Program Revolusi Hijau tidak hanya mengancam hilangnya keragaman hayati, tetapi juga terhadap hilangnya pengetahuan-pengetahuan tradisional petani, karena keduanya memiliki hubungan yang saling terkait.

Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI•Vol. 1•No.2•Oktober 2005

Daftar Pustaka Cleveland, D. A. 1993. “Is Variety More than Spice of Life: Diversity, Stability, and Sustainable

Agriculture.” Dalam Culture and Agriculture: 2-7. Millar, David. 1993. “Farmer Experimentation and The Cosmovision Paradigm.” Dalam Walter de

Boef, Kojo Amanor, and Kate Williard, with Anthony Bebbington (eds) Cultivating Knowledge: Genetic Diversity, Farmer Experimentation and Crop Research. London: Intermediate Technology Publication, hal 20.

Hobart, Mark1. 1993. “Introduction: The Growth of Ignorance.” Dalam Mark Hobart (ed) An

Anthropological Critique of Development: The Growth of Ignorance. London and New York: Routledge Publication, hal. 1-30.

Sembiring, Sri Alem. 2000. “Praktik Tanam Campuran: Kajian Proses Pengambilan Keputusan

Petani dalam Memilih Jenis Tanaman Hortikultura di Desa Gurusinga, Kec.Berastagi, Kab.Karo Sumatera Utara.”[ Thesis]. Depok: Universitas Indonesia. [Tidak dipublikasikan].

Shand, Hope. 1997 Human Nature: Agriculture Boidiversity and Farm – Based Food Security,

RAFI (Rural Advancement Foundation International). Canada: Design Co, December 1997.

Van Dusseldorp, Dirk dan Louk Box. 1993. “Local and Scientific Knowledge: Developing a

Dialogue.” Dalam Walter de Boef, Kojo Amanor, and Kate Williard, with Anthony Bebbington (eds) Cultivating Knowledge: Genetic Diversity, Farmer Experimentation and Crop Research. London: Intermediate Technology Publication, hal 20.

92