419_doc_4

-

Upload

vero-nica-olshop -

Category

Documents

-

view

27 -

download

2

description

Transcript of 419_doc_4

LAPORAN AKHIR INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN

PEREKAYASA

KAJIAN POTENSI MINYAK KAYU PUTIH DI TAMAN NASIONAL WASUR PAPUA

KEMENTERIAN/LEMBAGA:

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Peneliti:

1. Aji Winara,S.Hut 2. Mohamad Siarudin, S.Hut.MT.MMG 3. Edy Junaidi,SP.MSi 4. Yonky Indrajaya,S.Hut.MT.MSc 5. Ary Widiyanto,S.Hut

INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN

PEREKAYASA

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 2012

KODE JUDUL : N.43

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kajian Potensi Minyak Kayu Putih di Taman

Nasional Wasur, Papua

Bidang Prioritas IPTEK : Teknologi Kesehatan dan Obat

Lokasi Penelitian : Kabupaten Merauke Provinsi Papua

Keterangan Lembaga Pelaksana/Pengelola Penelitian

A. Lembaga pelaksana Penelitian

Nama Peneliti Utama Aji Winara, S.Hut

Nama Lembaga / Institusi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Nama Unit Organisasi Balai Penelitian Teknologi Agroforestry

Alamat Jl. Raya Ciamis-Banjar KM. 4 Po BOX 5

Telepon 0265771352, 0265775866

e-mail [email protected]

REKAPITULASI BIAYA

Nomor Uraian Jumlah (Rp)

1. Gaji dan Upah 127.987.000

2. Bahan Habis Pakai 12.179.100

3. Perjalanan 109.161.900

4. Lain-Lain 672.000

Jumlah Biaya 250.000.000

Setuju diusulkan:

Kepala Balai Penelitian Teknologi Agroforestry

Ir. Harry Budi Santoso, MP NIP. 19590927 199003 1 002

Koordinator/ Peneliti Utama

Aji Winara, S.Hut NIP. 19790303 200312 1 003

KAJIAN POTENSI MINYAK KAYU PUTIH DI TAMAN NASIONAL WASUR,

PAPUA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................ ii

DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... iv

I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 2

B. Pokok Permasalahan ....................................................................... 2

C. Metodologi Pelaksanaan .................................................................. 2

D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ...................................................... 3

II. PELAKSANAAN KEGIATAN .................................................................. 5

A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan....................................................... 5

B. Pengelolaan Administrasi Manajerial................................................ 6

III. METODE PENCAPAIAN TARGET KINERJA........................................... 8

A. Metode Pencapaian Target Kinerja .................................................. 8

B. Potensi Pengembangan Kedepan................................................. 61

IV. SINERGI PELAKSANAAN KEGIATAN................................................... 63

A. Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program..................................... 63

B. Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Kedepan........................... 63

V. PENUTUP............................................................................................... 65

VI. DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 67

i

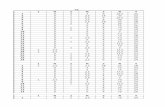

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Alokasi anggaran belanja penelitian 7

Tabel 2. Keragaman jenis tumbuhan tingkat semai pada hutandominan M. viridiflora di wilayah Sota, TN Wasur

18

Tabel 3. Keragaman jenis tumbuhan tingkat semai pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Mbembi Merauke, TN Wasur

18

Tabel 4. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pancang pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Sota, TN Wasur

18

Tabel 5. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pancang pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Mbembi Merauke, TN Wasur

19

Tabel 6. Keragaman jenis tumbuhan tingkat tiang pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Sota, TN Wasur

19

Tabel 7. Keragaman jenis tumbuhan tingkat tiang pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Mbembi Merauke, TN Wasur

20

Tabel 8. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pohon pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Sota, TN Wasur

20

Tabel 9. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pohon pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Mbembi Merauke, TN Wasur

20

Tabel 10. Keragaman jenis tumbuhan tingkat semai pada hutan dominan Melaleuca cajuputi di wilayah TN Wasur

22

Tabel 11. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pancang pada hutan dominan Melaleuca cajuputi di wilayah TN Wasur

23

Tabel 12. Keragaman jenis tumbuhan tingkat tiang pada hutan dominan Melaleuca cajuputi di wilayah TN Wasur

24

Tabel 13. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pohon pada hutan dominan Melaleuca cajuputi di wilayah TN Wasur

25

Tabel 14. Keragaman jenis tumbuhan tingkat semai pada hutan dominan Asteromyrtus symphiocarpa di wilayah Sota, TN Wasur

27

Tabel 15. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pancang pada hutan dominan Asteromyrtus symphiocarpa di wilayah Sota, TN Wasur

27

Tabel 16. Keragaman jenis tumbuhan tingkat tiang pada hutan dominan Asteromyrtus symphiocarpa di wilayah Sota, TN Wasur

28

Tabel 17. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pohon pada hutan dominan Asteromyrtus symphiocarpa di wilayah Sota, TN Wasur

29

Tabel 18. Luasan 3 jenis penghasil kayu putih yang tersebar pada TN Wasur

32

ii

Tabel 19. Hasil analisis karakteristik tanah Kambisol 38

Tabel 20. Hasil analisis karakteristik tanah Glaisol 39

Tabel 21. Luasan vegetasi tiga jenis penghasil kayu putih yang tersebar pada TN Wasur

42

Tabel 22. Hasil analisis kualitas minyak kayu putih beberapa jenisdari TN Wasur, Papua

48

Tabel 23. Berat daun per dahan pada beberapa jenis penghasil minyak kayu putih berdasarkan tingkat pertumbuhan

50

Tabel 24. Jumlah dahan pada beberapa jenis penghasil minyak kayuPutih berdasarkan tingkat pertumbuhan

51

Tabel 25. Berat daun beberapa jenis penghasil minyak kayu putihberdasarkan tingkat pertumbuhan

52

Tabel 26. Potensi daun jenis penghasil minyak kayu putih pada masing-masing lokasi pengamatan

53

Tabel 27. Lokasi Hutan Dominan Kayu Putih Di Sekitar Kampung Rawa Biru TN Wasur

54

Tabel 28. Rekapitulasi Produksi Minyak Kayu Putih di Kawasan TN Wasur..

54

Tabel 29. Input-output proses produksi MKP oleh penduduk asli di TN Wasur Papua

57

Tabel 30. Cash flow pengusahaan MKP oleh penduduk asli di TN Wasur Papua (dalam juta rupiah)

58

Tabel 31. Input-output proses produksi MKP oleh pendatang di TN Wasur Papua

59

Tabel 32. Cash flow pengusahaan MKP oleh pendatang di TN Wasur Papua (dalam juta rupiah)

59

Tabel 33. Perbandingan hasil analisis finansial pengusahaan MKP oleh penduduk asli dan pendatang di TN Wasur Papua

60

Tabel 34. Analisis sensitivitas apabila produksi MKP turun 15% 60

Tabel 35. Analisis sensitivitas apabila produksi MKP turun 30% 61

iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Lokasi penelitian potensi kayu putih di TN Wasur 3

Gambar 2. Jenis Asteromyrtus sympiocarpa (F.Muell.) Craven di TN Wasur 12

Gambar 3. Jenis Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn di TN Wasur 14

Gambar 4. Jenis Melaleuca cajuputi Powell di TN Wasur 15

Gambar 5. Jumlah jenis tumbuhan pada setiap tingkat pertumbuhan yang terdapat pada hutan dominan Melaleuca viridiflora di kawasan TN Wasur

17

Gambar 6. Tipe hutan dominan Melaleuca viridiflora di TN Wasur 21

Gambar 7. Jumlah jenis dan famili pada setiap tingkat pertumbuhan pada hutan dominan Melaleuca cajuputi di wilayah Wanggalem, TN Wasur

21

Gambar 8. Tipe hutan dominan Melaleuca cajuputi di TN Wasur 22

Gambar 9. Jumlah jenis dan famili pada setiap tingkat pertumbuhan pada hutan dominan Asteromyrtus symphiocara di wilayah Sota, TN Wasur

25

Gambar 10. Tipe hutan dominan Asteromyrtus symphiocarpa di TN Wasur 26

Gambar 11. Peta sebaran jenis tanah Pada Taman Nasional Wasur, Merauke 31

Gambar 12. Peta sebaran jenis Asteromyrtus sympiocarpa pada TN Wasur, Merauke

34

Gambar 13. Peta sebaran jenis M. viridiflora pada TNl Wasur, Merauke 35

Gambar 14. Peta sebaran jenis Melaleuca cajuputi pada TN Wasur, Merauke 37

Gambar 15. Peta sebaran jenis Asteromyrtus sympiocarpa, Melaleuca viridiflora, dan Melaleuca cajuputi Pada Taman Nasional Wasur

41

Gambar 16. Peta sebaran jenis Asteromyrtus sympiocarpa pada TN Wasur. Merauke

43

Gambar 17. Peta sebaran jenis Melaleuca viridiflora pada TN Wasur 44

Gambar 18. Peta sebaran jenis Melaleuca cajuputi pada TNl Wasur 45

Gambar 19. Peta sebaran jenis Asteromyrtus sympiocarpa, Melaleuca viridiflora, dan Melaleuca cajuputi Pada T N Wasur

46

Gambar 20. Bentuk dan berbagai ukuran daun 3 jenis penghasil minyak kayu putih

50

Gambar 21. Kegiatan penyulingan minyak kayu putih secara tradisional oleh masyarakat adat di wilayah Sota pada TN Wasur

55

iv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan minyak kayu putih di Indonesia telah lama dilakukan

dalam skala industri baik industri rumah tangga maupun industri besar.

Selama ini jenis Melaleuca cajuputi ssp cajuputi merupakan jenis utama yang

dikembangkan sebagai bahan baku minyak kayu putih di Indonesia

disebabkan kadar sineolnya yang tinggi (Leksono, 1996 dalam Leksono,

1998). Padahal beberapa jenis tumbuhan yang berada satu genus bahkan

satu famili (Myrtaceae) dengan jenis M. cajuputi diperkirakan memiliki potensi

minyak kayu putih pula. Sebagaimana menurut Guenther (1972) dalam

Siagian dan Adinugraha (2001) bahwa beberapa jenis kayu putih

mengandung minyak atsiri sehingga dapat diusahakan secara komersil

seperti jenis Melaleuca leucadendron, M. cajuputi dan Melaleuca viridifloria.

Kawasan Taman Nasional Wasur yang terletak di Kabupaten Merauke

merupakan salah satu taman nasional model di Indonesia yang memiliki

potensi tipe vegetasi yang beragam dan didominasi oleh jenis tumbuhan yang

berasal dari famili Myrtaceae. Menurut Purba (1999), terdapat 4 formasi

vegetasi di kawasan TN Wasur yang menyimpan potensi minyak kayu putih

antara lain vegetasi hutan dominan Meulaleuca (33.535 ha), vegetasi hutan

Codominan Melaeuca-Eucalyptus (33.874 Ha), hutan jarang (34.539 ha) dan

hutan savana campuran (169.809 Ha). Jenis kayu putih yang mendominasi

beberapa tipe vegetasi di TN Wasur adalah jenis Melaleuca cajuputi (Winara,

dkk, 2008; Winara, dkk, 2009). Sementara itu menurut Raharyo (1996),

terdapat sembilan jenis Meulaleuca di kawasan TN Wasur antara lain

Melaleuca delbata, Melaleuca magnifica, Melaleuca cornucopiae, Melaleuca

argentea, Melaleuca cuninghamii, Melaleuca leptospermum, Melaleuca

cajuputi, Melaleuca leucadendra dan Melaleuca sympiocarpa.

Banyaknya jenis Meulaleuca di kawasan TN Wasur telah diketahui

sejak sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyulingan minyak kayu putih

pun telah dilakukan yaitu menyuling daun jenis Asteromyrtus symphiocarpa

atau M.symphiocarpa. namun hingga saat ini aktifitas tersebut mengalami

1

penurunan disebabkan oleh rendahnya rendemen yang dihasilkan serta

permasalahan teknis sosialkultural masyarakat.

Meskipun penyulingan minyak kayu putih secara tradisional (skala

rumah tangga) telah dilakukan di kawasan TN Wasur, namun potensi minyak

kayu putih dari beberapa jenis Meulaleuca tersebut belum terpublikasikan

sehingga diperlukan sebuah penelitian mengenai potensi kadar minyak kayu

putih serta potensi sebarannya di dalam kawasan TN Wasur sebagai bahan

pertimbangan pemilihan jenis yang lebih ekonomis dan peningkatan kapasitas

ekonomi masyarakat adat di dalam kawasan.

B. Pokok Permasalahan

Keberadaan masyarakat adat di dalam kawasan TN Wasur menjadi

tantangan bagi pihak Balai TN Wasur terutama terkait aspek peningkatan

kapasitas ekonomi masyarakat. Sementara itu kawasan TN Wasur memiliki

potensi flora dari famili Myrtaceae khususnya dari Genus yang mengandung

minyak atsiri yang beragam seperti jenis Melaleuca spp dan Asteromyrtus

spp. Namun hingga saat ini optimalisasi pemanfaatan jenis tersebut masih

rendah baik untuk pengembangan ekonomi di dalam kawasan maupun diluar

kawasan TN Wasur khususnya di Kabupaten Merauke.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain belum banyaknya

penelitian terkait pemanfaatan minyak kayu putih khususnya yang sudah

terpublikasi keluar kawasan tersebut sehingga dukungan pemberdayaan

masyarakat baik dari aspek sarana dan prasarana maupun pemasaran belum

optimal dan belum menjadi perhatian. Disamping itu banyaknya potensi jenis

tumbuhan yang kemungkinan mengandung minyak atsiri kayu putih belum

banyak terungkap sehingga belum memperkaya alternatif pemanfaatan jenis

tumbuhan minyak atsiri yang bernilai ekonomis bagi masyarakat setempat.

C. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi minyak kayu putih

dan sebarannya di dalam kawasan TN Wasur Papua dalam rangka

meningkatkan perhatian para pihak terhadap potensi kayu putih di kawasan

TN Wasur khususnya pengembangan jenis tumbuhan penghasil minyak kayu

putih baru selain jenis Melaleuca cajuputi yang berasal dari Merauke.

2

D. Metodologi Pelaksanaan

A. Lokus Kegiatan

Penelitian dilaksanakan di wilayah TN Wasur pada wilayah administrasi

Distrik Sota dan Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Lokasi

yang dipilih didasarkan pada pola sebaran ekologis beberapa jenis kayu putih

antara lain Asteromyrtus symphiocarpa, Melaleuca viridiflora dan Melaleuca

sp.

Gambar 1. Lokasi penelitian potensi kayu putih di TN Wasur Papua.

B. Folus Kegiatan

Fokus dari penelitian ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas

ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke melalui penyajian

potensi jenis dan kualitas minyak kayu putih di kawasan TN Wasur Merauke

bagi para stakeholder (pengambil kebijakan dan mitra bisnis). disamping itu

diharapkan dijumpainya potensi jenis kayu putih baru yang dapat

dikembangkan di Indonesia selain jenis Melaleuca cajuputi subsp cajuputi

yang selama ini paling banyak dikembangkan.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup penelitian ini meliputi :

Lokasi Penelitian

3

a. Aspek kajian utama berupa potensi minyak kayu putih di TN Wasur

Papua yang berasal dari beberapa jenis kayu putih (famili Myrtaceae)

yang dilengkapi dengan data sebaran alami, kondisi tempat tumbuh,

etnobotani, dan interaksi sosial ekonomi masyarakat dalam

pemanfaatan minyak kayu putih.

b. Aspek koordinasi kelembagaan dalam mendukung capaian outcome

penelitian yaitu berupa dukungan kebijakan dan bantuan

pengembangan usaha kayu putih bagi masyarakat di dalam TN Wasur

khususnya bagi para pihak di Kabupaten Merauke meliputi Balai TN

Wasur, Pemda Kabupaten Merauke dan LSM. Target jangka panjang

adalah komoditi minyak kayu putih menjadi salahsatu andalan

Kabupaten Merauke selain beras.

c. Aspek capaian outcome secara nasional adalah adanya alternatif jenis

baru dalam pengembangan usaha kayu putih di Indonesia.

d. Lokasi penelitian adalah kawasan TN Wasur dengan sasaran

masyarakat di dalam kawasan TN Wasur.

D. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan penelitian adalah berupa koordinasi dengan lembaga

mitra dan kajian potensi minyak kayu putih. Koordinasi dilaksanakan dengan

Balai Taman Nasional Wasur, Pemda Kabupaten Merauke, LSM dan

Masyarakat Adat. Koordinasi dilaksanakan dalam bentuk komunikasi dan

konsultasi langsung. Sedangkan survey potensi kayu putih dan analisis

laboratorium untuk mengetahui kualitas minyak sesuai Standar Nasional

Indonesia (SNI).

4

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Perkembangan Kegiatan

Beberapa perkembangan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan yang

telah dilaksanakan antara lain :

a. Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan dilakukan dengan Balai TN Wasur, Pemda

Kabupaten Merauke (Badan Lingkungan Hidup dan Litbang), LSM WWF/YWL

dan Penyuling/ Masyarakat Adat. Komunikasi diawali dengan penyampaian

rencana penelitian sekaligus untuk menjaring harapan mitra terhadap

penelitian yang dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi

berupa pelibatan dalam kegiatan dan mengkomunikasikan hasil sementara

dari survey yang telah dilaksanakan.

b. Survey Potensi Sebaran

Survey potensi sebaran kayu putih dilakukan di wilayah Distrik Sota dan

Distrik Meraukemeliputi aspek taksonomi, etnobotani, ekologi, analisis

vegetasi, ground cek sebaran tipe hutan yang menjadi habitat kayu putih dan

pengambilan sampel daun untuk dilkukan penyulingan. Data sebaran alami

kayu putih didukung dengan data sebaran spasial hasil analisis citra landsat

ETM 7 tahun 2012.

c. Survey Sosial Ekonomi

Survey sosial ekonomi penyuling kayu putih dilakukan di Kampung

Yanggandur dan Rawa Biru. Wawancara dilakukan terhadap penyuling dan

pemilik alat suling. Informasi yang diperoleh adalah gambaran umum tentang

penyulingan kayu putih. Data produksi secara umum diperoleh dari WWF

Merauke.

d. Pengolahan data analisis vegetasi

Pengelolahan data dilakukan melalui desk study untuk mengetahui

deskripsi potensi ekologi kayu putih baik diversitas maupun tempat tumbuh.

e. Analisis herbarium dan laboratorium

Analisis laboratorium dilakukan terhadap sampel daun kayu putih dan

sampel tanah. Analisis dilakukan di laboratorium Universitas Gadjah Mada

5

Yogyakarta. Sementara itu analisis kepastian taksonomi dilakukan di

Herbarium Bogoriense Bogor.

f. Studi Pengusahaan Kayu Putih di Perum Perhutani

Studi dilakukan dalam rangka mengetahui persyarakat pengusahaan

kayu putih meliputi aspek produksi dan kualitas yang kemudian digunakan

sebagai acuan dalam mengukur prospek pengusahaan kayu putih di

Kabupaten Merauke. Disamping itu, komunikasi dilakukan sebagai sosialisasi

hasil penelitian kepada Perum Perhutani sebagai perusahaan terbesar di

Indonesia yang mengusahakan hutan tanaman kayu putih.

2. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Secara umum tidak ada kendala yang menyebabkan capaian luaran

penelitian jadi terganggu. Namun tidak dipungkiri terdapat beberapa kendala

yang dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- Kendala aksesibilitas hutan yang berat pada saat survey awal

dilaksanakan disebabkan sebagian besar hutan kayu putih masih

tergenang air.

- Lambatnya hasil analisis laboratorium dan analisis taksonomi.

- Sebagian responden kunci tidak dapat dijumpai.

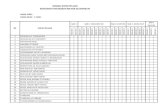

B. Pengelolaan Administrasi Manajerial

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran dialokasikan dalam rangka mencapai semua

luaran atau target capaian berupa kepastian taksonomi jenis tumbuhan

penghasil minyak kayu putih di TN Wasur, identifikasi etnobotani jenis kayu

putih, sebaran kayu putih di Distrik Sota serta status pemanfaatan dan

pengusahaan minyak kayu putih di kawasan TN Wasur serta kualitas minyak

kayu putih dan kondisi tanah hasil analisis Laboratorium.

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 250.000.000,- yang

meliputi komponen Honor peneliti dan upah harian, belanja bahan penelitian,

biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penelitian serta belanja

operasional lainnya. Adapun rincian besaran anggaran masing-masing

komponen sebagaimana Tabel 1.

6

Tabel 1. Alokasi anggaran belanja penelitian kegiatan kajian potensi minyak

kayu putih di Taman Nasional Wasur Papua.

Nomor Uraian Jumlah (Rp)

1. Gaji dan Upah 127.987.000

2. Bahan Habis Pakai 12.179.100

3. Perjalanan 109.161.900

4. Lain-Lain 672.000

Jumlah Biaya 250.000.000

2. Pengelolaan Anggaran

Mekanisme pengelolaan anggaran dilakukan dengan melibatkan

manajemen berupa pejabat pelaksana teknis, bendahara PUMK dan

penanggung jawab kegiatan. Pelaksana anggaran adalah peneliti utama yang

melaksanakan realisasi anggaran mengacu pada rencana anggaran.

Mekanisme penarikan anggaran dilakukan melalui mekanisme pengajuan

persekot kegiatan untuk setiap rencana kegiatan.

3. Rancangan dan Perkembangan Pengelolaan Aset

Aset yang miliki adalah berupa data ilmiah mengenai potensi minyak

kayu putih dari beberapa jenis kayu putih di TN Wasur yang dilengkapi

dengan data tambahan berupa taksonomi dan etnobotani, sebaran alami

(spasial dan analisis vegetasi), kondisi tempat tumbuh dan status

pemanfaatan dan pengusahaan jenis penghasil minyak kayu putih di TN

Wasur. Aset data dan informasi ini yang telah diolah dan dianalisis menjadi

informasi ilmiah yang dapat dipublikasi dan disebarluaskan. Proses

pengelolaan aset hingga saat ini masih drafting guna keperluan publikasi di

jurnal nasional.

4. Kendala dan Hambatan Pengelolaan Administrasi Manajerial

Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pengelolaan administrasi

manajerial kecuali pengelolaan aset yang belum sepenuhnya terlaksana

disebabkan masih menunggu sebagian hasil uji laboratorium.

7

III. METODE PENCAPAIAN TARGET KINERJA

A. Metode Pencapaian Target Kinerja

1. Kerangka-Rancangan Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan berupa kombinasi antara pola

diskusi dan survey lapangan. Pola diskusi dilakukan terhadap para mitra

pemanfaatan hasil litbangyasa, sementara itu survey dilakukan untuk

mengetahui potensi sebaran dan ekologi kayu putih di TN Wasur. Adapun

kerangka metode penelitian adalah meliputi kajian terhadap aspek luaran

meliputi etnobotani, taksonomi, sebaran alami, ekologi tempat tumbuh,

keragaman jenis kayu putih serta sosial ekonomi penyuling kayu putih.

a. Kajian Etnobotani

Pengambilan data potensi kayu putih berbasis kearifan lokal

(etnomedicine) dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan

responden kunci untuk mengetahui pemanfaatan jenis tumbuhan dalam

kehidupan masyarakat adat. Disamping itu dilakukan observasi lapangan

untuk melakukan cross chek serta identifikasi jenis.

b. Pengambilan Sampel Herbarium

Pengumpulan material tumbuhan untuk mengetahui kepastian status

taksonomi akan dilakukan dengan cara membuat spesimen rangkap 3 dan

diusahakan spesimen yang dikumpulkan adalah spesimen lengkap/fertil.

Untuk keperluan deskripsi jenis akan dilakukan pengukuran dan pengamatan

serta pencatatan terhadap karakter morfologis dari setiap jenis tumbuhan

tersebut di lapangan.

c. Pengambilan Sampel Simplisia Daun

Pengambilan sampel simplisia dilakukan terhadap jenis yang telah

ditentukan sesuai dengan bagian yang digunakan untuk kepentingan

pengujian kandungan kualitas minyak. Sampel simplisia yang diambil sebagai

bahan uji laboratorium adalah bagian daun dan ranting sebanyak 5

kg/sampel. Pengambilan sampel daun dilakukan sebanyak dua kali yaitu

pada musim hujan (bulan Mei) dan musim kering (bulan September). Hal ini

disebabkan iklim Merauke adalah iklim Monsoon.

8

d. Analisis Vegetasi

Untuk mengetahui potensi sebaran jenis tumbuhan di alam dilakukan

teknik analisis vegetasi melalui metode garis transek sesuai dengan realitas

sebaran alami minyak kayu putih. Penempatan plot dilakukan secara

disengaja (purposive sampling) pada titik-titik sebaran kayu putih.

e. Ekologi habitat

Aspek ekologi habitat diperlukan sebagai data tambahan dan

pembanding guna kepentingan pengembangan budidaya. Beberapa aspek

ekologi yang dikumpulkan di lokasi sampel antara lain suhu, kelembaban,

curah hujan, topografi, ketinggian tempat dan sampel tanah. Pengambilan

sampel tanah dilakukan secara komposit di sekitar sampel jenis tumbuhan

untuk mengetahui kandungan sifat kimia tanah.

f. Analisis Produksi Daun

Potensi daun dari tiap jenis didekati dengan menghitung jumlah

dahan/ranting dari setiap jenis pada tingkat pohon, tiang dan pancang. Setiap

jenis (A. symphyocarpa, M. viridiflora, M. sp) diambil 9 pohon yang masing-

masing mewakili tingkat pohon (3 pohon), tiang (3 pohon), dan pancang (3

pohon). Masibng masing pohon sampel terpilih diambil 3 dahan yang

mewakili dahan dengan jumlah daun relatif banyak, sedang dan sedikit.

Selanjutnya daun-daun pada dahan sampel dirontokan dan ditimbang

sebagai berat basah.

Pengukuran potensi daun per pohon didekati dengan menghitung

jumlah dahan pada setiap jenis penghasil minyak kayu putih yang disurvei.

Selanjutnya jumlah dahan tersebut dikalikan dengan rata-rata berat daun per

dahan pada masing-masing tingkat pohon, tiang dan pancang.

g. Analisis Kualitas Minyak Kayu Putih

Kualitas minyak kayu putih diperoleh dari analisis laboratorium sampel

daun yang dibawa dari Merauke, disuling dan diuji di Lab. Hasil Hutan Non

Kayu UGM dan LPPT UGM. Analisis dilakukan untuk mengetahui rendemen

dan kualitas minyak kayu putih sesuai SNI.

h. Analisis Spasial Sebaran Alami

Analisis spasial sebaran kayu putih diperoleh melalui analisis citra

landsat ETM 7 tahun 2012. Analisis dilakukan untuk mengetahui sebaran

alami kayu putih setelah sebelumnya dilakukan ground chek.

9

i. Analisis Kondisi Tempat Tumbuh

Analisis kondisi tempat tumbuh dilakukan dengan pendekatan analisis

kandungan tanah di Laboratorium Tanah UGM. Sampel tanah yang diambil

mewakili habitat ketiga jenis kayu putih yang sedang dikaji.

j. Analisis Prospek Pengusahaan

Prospek pengusahaan minyak kayu putih di kawasan TN Wasur

dilakukan dengan pendekatan analisis finansial sederhana.

2. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan penelitian ini terdiri dari dua indikator

antara lain :

a. Tercapainya koordinasi dan sinergi dengan mitra utama pemanfaat

target hasil litangyasa (pengelola taman nasional, Pemda, LSM dan

masyarakat adat).

b. Tercapainya target luaran penelitian.

3. Perkembangan dan Hasil Pelaksanaan Penelitian

a) Koordinasi dengan Mitra Utama

1) Balai Taman Nasional Wasur

Koordinasi dengan Balai TN Wasur senantiasa dilakukan hingga

pelibatan langsung staff Balai TN Wasur dalam kegiatan survey. Beberapa

hal penting yang dihasilkan antara lain :

- Potensi kayu putih di dalam kawasan TN Wasur diakui sangat besar

mencapai sekitar 100.000 Ha, namun belum optimal terkelola.

- Kegiatan penyulingan telah lama dilakukan namun masih terkendala oleh

aspek harga jual dan adanya kekhawatiran ancaman eksploitasi

berlebihan.

- Harga minyak kayu putih dari masyarakat penyuling yang dibeli oleh

pengumpul (yayasan Wasur Lestari) sebesar Rp. 70.000/liter dirasa

masih terlalu murah sehingga diperlukan peningkatan harga.

- Terdapat kekhawatiran over eksploitasi dalam pemanfaatan kayu bakar

oleh para penyuling ketika pemberdayaan pemanfaatan kayu putih di

lakukan.

10

- Perlu terobosan dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyulingan

minyak kayu putih sehingga aman secara konservasi dan

menguntungkan secara ekonomi.

2) Badan Lingkungan Hidup dan Litbang Kabupaten Merauke

- Balitbangda tertarik dengan penelitian dan pengembangan ekonomi kayu

putih di Kabupaten Merauke sehingga memberikan rekomendasi menjadi

sistem Inovasi daerah (SIDA).

- Balitbangda mengharapkan kerjasama proaktif dengan tim peneliti melalui

cosh sharring untuk kelanjutan program minyak Kayu putih 2013.

3) LSM WWF Merauke

- WWF Merauke dan Yayasan Wasur Letari (YWL) telah melakukan

pendampingan masyarakat di dalam kawasan TN Wasur sejak tahun

1990.

- WWF Merauke merespon positif kegiatan penelitian ini dan bersedia

untuk membentuk sinergi program pemberdayaan pengusahaan minyak

kayu putih ke depannya (2013).

- WWF berharap programnya tidak bersifat sementara atau orientasi

keproyekan semata tapi berlanjut untuk kemajuan ekonomi masyarakat.

4) Masyarakat Adat Penyuling

- Masyarakat adat merespon baik upaya pemberdayaan masyarakat

yang akan dilakukan.

- Masyarakat mengharapan adanya bantuna berupa alat suling minyak

kayu putih dan bantuan pemasaran dengan harga yang lebih tinggi.

b) Hasil Kajian Potensi Minyak Kayu Putih di TN Wasur

1) Taksonomi dan Etnobotani Beberapa Jenis Kayu Putih

Survey potensi kayu putih di wilayah Distrik Sota dan Merauke

dilakukan terhadap tiga jenis kayu putih dari Genus Melaleuca dan

Asteromyrtus. Adapun deskripsi taksonomi dari kedua jenis tersebut adalah

sebagai berikut :

11

a) Jenis Asteromyrtus symphyocarpa (F.Muell.) Craven

Taksonomi Asteromyrtus symphyocarpa (F.Muell.) Craven

Kingdom : Plantae

Phylum : Equisetophyta

Class : Equisetopsida

Subclass : Magnoliidae

Superorder : Rosanae

Order : Myrtales

Family : Myrtaceae

Genus : Asteromyrtus

Species : Asteromyrtus symphyocarpa

Nama Inggris : Liniment Tree

Gambar 2. Jenis Asteromyrtus sympiocarpa (F.Muell.) Craven di TN Wasur

Ciri-ciri : Perawakan pohon berukuran kecil sampai sedang,

tingga mencapai 5 - 12 m dengan bentuk tajuk yang menjuntai.

Batang silindris, sering berlekuk, diameter setinggi dada dapat

mencapai 20 cm, pertumbuhan batang sympodial, permukaan kulit

batang berlekah dan beralur tak beraturan, berwarna hitam kelabu,

pepagan dalam keras berwarna coklat, tebalnya 1 – 1,5 cm. Daun

tunggal bentuknya lanset, panjangnya 2,5 – 8 cm, lebar 1 – 1,5 cm,

ujung daun tumpul hingga runcing, tepi daun rata, pangkal daun

lancip, terdapat domatia pada ketiak daun, susunan daun

tersebar/spiral, permukaan atas dan bawah daun gundul atau licin,

terdapat 5 – 7 urat daun longitudinal, terdapat sel-sel minyak bila

12

diterawang pada cahaya terang atau dilihat dengan kaca

pembesar/loupe, mengeluarkan aroma khas bila daun diremas, daun

biasanya mengelompok di ujung ranting. Bunga berwarna kuning

yang tersusun dalam kelompok berbentuk bulatan berdiameter ± 1

cm, terdapat 5 bunga dalam bulatan, biasanya keluar pada bagian

ranting yang sudah tua atau pada bekas daun yang telah gugur. Buah

kapsul tersusun bersama dalam satu kumpulan yang membentuk

bulatan berdiameter ± 1 cm, berwarna coklat kehitaman.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat adat

di dalam kawasan TN Wasur tentang etnobotani jenis A.symphiocarpa,

diketahui bahwa masyarakat suku Marori Men-Gey menyebut jenis tersebut

dengan nama “Lu” sedangkan masyarakat adat suku Kanum menyebutnya

“Ru”. Sementara itu menurut CSIRO (2002), masyarakat adat di Papua Nugini

(PNG) mengenal jenis A. sympiocarpa dengan sebutan “mol” atau “weri-

weria”.

Jenis A.symphiocarpa merupakan satu-satunya jenis yang menjadi

bahan baku penyulingan minyak kayu putih di kawasan TN Wasur. Namun

disamping dimanfaatkan sebagai minyak kayu putih, bagian daun pun

dimanfaatkan oleh suku Kanum sebagai obat tradisional yaitu obat malaria

dan flu. Sementara itu masyarakat adat di PNG memanfaatkan pula jenis A.

sympiocarpa sebagai obat flu, batuk, sakit perut dan keseleo (CSIRO, 2002).

Disamping pemanfaatan bagian daun,bagian batang jenis

A.symphiocarpa merupakan bahan baku kayu bakar yang utama bagi

masyarakat adat di dalam kawasan TN Wasur khususnya sebagai kayu bakar

dalam proses penyulingan. Sedangkan menurut Brophy dan Doran (1996),

jenis A.symphiocarpa potensial dimanfaatkan sebagai kayu bakar, kayu

pagar, tumbuhan penahan erosi dan revegetasi bagi lahan bekas tambang.

b) Melaleuca viridiflora

Taksonomi Melaleuca viridflora Sol. ex Gaertn

Kingdom : Plantae

Division : Magnoliophyta

Class : Magnoliopsida

Order : Myrtales

13

Family : Myrtaceae

Genus : Melaleuca

Species : M. Viridiflora

Nama Inggris : Broad-leaved paperbark

Gambar 3. Jenis Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn di TN Wasur

Ciri-ciri : Perdu atau pohon kecil, tingginya mencapai 3 – 10 m.

Batang silindris kadang berpilin tetapi tidak berbuncak, pepagan luar

berwarna abu-abu sampai krem, berserat dan tersusun dalam lapisan-

lapisan tipis yang sering mengelupas seperti kertas, pepagan tebalnya

5 – 10 mm, kebanyakan juga ditemukan dalam kondisi warna kehitam-

hitaman karena seringnya kebakaran di daerah savana. Daun tunggal

yang luas, bentuknya oval sampai jorong, tebal dan kaku, berwarna

hijau gelap dan kusam, terdapat 5 – 7 urat daun memanjang atau

longitudinal lebih menonjol dari pada urat yang lainnya, daun

berukuran panjang 7 – 15,5 cm, lebar 2,5 – 7 cm, pertumbuhan daun

yang masih muda umumnya berbulu dan berwarna hijau putih

keperakan. Bunga dalam susunan bulir berbentuk silinder yang

menyerupai sikat berukuran 5-10 cm x 4-6 cm, biasanya berwarna

krem kehijau-hijauan dan sebagian lainnya menghasilkan warna

merah, bulir biasanya terdapat di ujung ranting. Buah kapsul yang

tersusun sepanjang tangkai, berdiameter 4 – 5 mm, biji lonjong

berwarna coklat dengan ukuran 0,5-1 mm x 0,25 mm, sedikit bersayap.

14

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat adat di dalam

kawasan TN Wasur, jenis M. viridiflora dikenal dengan sebutan “Womb”.

Jenis M.viridiflora dimanfaatkan oleh masyarakat adat sebagai tumbuhan

obat dan bahan bangunan. Masyarakat suku Kanum menggunakannya

sebagai obat batuk. Sementara itu menurut Brock (1988), masyarakat

Aborigin menggunakan jenis M.viridiflora untuk berbagai pemanfaatkan

antara lain sebagai pelindung, perlengkapan rumah dan perangkap ikan

serta obat tradisional untuk mengobati batuk, flu dan sakit perut.

c) Melaleuca cajuputi Powell

Taksonomi Melaleuca cajuputi Powell

Kingdom : Plantae

Division : Magnoliophyta

Class : Magnoliopsida

Order : Myrtales

Family : Myrtaceae

Genus : Melaleuca

Species : Melaleuca cajuputi Powell

Nama Inggris : -

Gambar 4. Jenis Melaleuca cajuputi Powell di TN Wasur.

Ciri-ciri : Pohon, tingginya mencapai 30 m. Batang silindris

kadang berpilin tetapi tidak berbuncak, pepagan luar berwarna abu-

abu sampai krem, berserat dan tersusun dalam lapisan-lapisan tipis

yang sering mengelupas seperti kertas. Daun tunggal bentuknya oval

15

sampai jorong, terlebar ditengah-tengah, agak tebal dan kaku,

berwarna hijau gelap dan kusam, terdapat 5 urat daun memanjang,

tepi daun rata, ujung daun runcing, daun berukuran panjang 4,5 – 9,5

cm, lebar 1 – 2 cm, pertumbuhan daun yang masih muda umumnya

berbulu dan berwarna hijau putih keperakan. Bunga dalam susunan

bulir berbentuk silinder yang menyerupai sikat dengan panjang

mencapai 5 cm, tersusun tunggal sampai mengelompok empat, berada

di ketiak daun atau diujung, biasanya berwarna krem kehijauan,

tangkai bunga berbulu. Buah kapsul yang tersusun sepanjang tangkai

tak bedaun, berdiameter 3-4 mm, biji l berbentuk serbuk berwarna

coklat.

Masyarakat adat suku Marori Men-gey dan Kanum di dalam kawasan

TN Wasur menyebut jenis Melaleuca cajuputi Powell dengan sebutan

“sunggi”. Jenis Melaleuca cajuputi Powell atau sunggi dimanfaatkan oleh

masyarakat adat sebagai bahan bangunan.

2) Ekologi

a) Sebaran vegetasi

Secara umum terdapat beberapa tipe vegetasi di kawasan TN Wasur

meliputi hutan savana, hutan monsoon, hutan riparian, hutan mangrove dan

hutan pantai. Jenis kayu putih tersebar secara luas pada tipe hutan savana

baik savana campuran maupun savana dominan jenis tertentu.

Jenis M.viridiflora dijumpai di savana campuran dan terkadang

membentuk tipe savana dominan M.viridiflora seperti di wilayah sekitar

Kampung Wasur, Manggumer, Samleber menuju arah Torai (perbatasan

dengan Papua Nugini).

Jenis A.symphiocarpa lebih banyak dijumpai pada tipe hutan savana

dominan A.symphiocarpa dan savana campuran. Keberadaannya dapat

dijumpai tersebar disepanjang wilayah distrik sota terutama di sepanjang jalan

menuju Torai dan menuju ke arah Yanggandur dan Rawa Biru.

Sementara itu Melaleuca cajuputi Powell banyak dijumpai pada habitat

spesifik yaitu daerah berawa seperti daerah Wanggalem di sekitar Kampung

16

Wasur. Keunikan dari ketiga jenis kayu putih tersebut adalah membentuk

vegetasi dominan pada lokasi tertentu dan membentuk tegakan relatif

seumur.

b) Keragaman Jenis dan Komposisi Floristik

1.1. Hutan Dominan M.viridiflora

Hasil analisis vegetasi pada hutan dominan M.viridiflora di wilayah

Samleber, Sota dan Mbembi, Merauke dijumpai kondisi jenis yang hampir

sama yaitu sebanyak 4 jenis tumbuhan berkayu yang berasal dari satu famili

dta dan lima jenis tumbuhan berkayu yang berasal dari empat famili dijumpai

di wilayah Merauke.

Gambar 5. Jumlah jenis tumbuhan pada setiap tingkat pertumbuhan yang terdapat pada hutan dominan Melaleuca viridiflora di kawasan

TN Wasur.

Gambar 5 menunjukan bahwa jumlah jenis tumbuhan di wilayah

Merauke lebih banyak dibandingkan wilayah sota. Jumlah jenis dan famili

yang rendah menjadi ciri khas hutan savana dominan (klimaks) di kawasan

TN Wasur.

Tingkat Semai

Hasil analisis vegetasi tingkat pertumbuhan semai pada hutan dominan

Melaleuca viridiflora di kawasan sota disajikan pada Tabel 6.

Tabel 2. Keragaman jenis tumbuhan tingkat semai pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Sota, TN Wasur.

2

3

2

3 3 3 3

5

0

1

2

3

4

5

6

Semai Pancang Tiang Pohon

Sota

Merauke

No. Jenis K KR F FR INP H

(ind./ha) (%) (%)

1 A. sympiocarpa 93846,15 76,02 37,54 76,02 152,03 0,090

2 Melaleuca viridiflora

29615,38 23,98 11,84 23,98 47,97 0,148

17

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 3. Keragaman jenis tumbuhan tingkat semai pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Mbembi Merauke, TN Wasur.

No. Jenis K KR

F

FR

INP H (ind./ha) (%) (%)

1 A.sympiocarpa 112.115,38 84,74 91,67 47,83 132,56 0,1184

2 M.viridiflora 19.038,46 14,39 91,67 47,83 62,22 0,1578

2

Xantostemon crenulata 1.153,85 0,87 8,33 4,35 5,22 0,0413

Jumlah 132307,69 100,00 191,67 100,00 200,00 0,3175

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi

Relatif, INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 2 dan 3 menunjukan anakan semai jenis M. Viridiflora di wilayah

Sota lebih banyak dibandingkan wilayah Merauke. Sedangkan kondisi yang

sama ditemukan adanya dominasi jenis A.symphiocarpa pada tingkat semai.

Hal ini menunjukan bahwa regenerasi jenis M.viridiflora pada tingkat semai

tidak normal.

Tingkat Pancang

Hasil analisis vegetasi tingkat pancang pada hutan dominan M.viridflora

di wilayah Sota dan Merauke disajikan pada Tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pancang pada hutan dominan

M. viridiflora di wilayah Sota, TN Wasur.

No. Jenis K KR

Frekuensi FR

INP H (ind./ha) (%) (%)

1 Melaleuca viridiflora 615,38 94,86 1,54 94,86 189,72 0,022

2 Eucalypthus pelita 33,33 5,14 0,08 5,13 10,27 0,066

3 A. sympiocarpa 233,33 35,97 0,58 35,96 71,93 0,159

Jumlah 648,72 100 2,12 100 200 0,247

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Jumlah 123461,53 100 49,38 100 200 0,238

18

Tabel 5. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pancang pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Merauke, TN Wasur.

No. Jenis K KR

F

FR

INP H (ind./ha) (%) (%)

1 A.sympiocarpa 369,23 40,00 16,67 20,00 60,00 0,1569

2 M.viridiflora 523,08 56,67 58,33 70,00 126,67 0,1256

2 Dilenia alata 30,77 3,33 8,33 10,00 13,33 0,0784

Jumlah 923,08 100,00 83,33 100,00 200,00 0,3609

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 4 dan 5 menunjukan bahwa jenis M.viridflora mulai

mendominasi pada tingkat pertumbuhan pancang dengan nilai INP sebesar

189,7 % dan 126,7 % dengan kerapatan individu 615 individu/ha dan 523,08

individu/ha. Dari aspek produkstifitas daun, hal ini lebih menguntungkan

karena pada tingkat pancang merupakan tingkat pertumbuhan optimal untuk

produksi daun dan memiliki kemudahan dari aspek pemanenan.

Tingkat Tiang

Hasil analisis vegetasi tingkat tiang pada hutan dominan M.viridflora di

wilayah Sota dan Merauke pada TN Wasur disajikan pada Tabel 6 dan 7.

Tabel 6. Keragaman jenis tumbuhan tingkat tiang pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Sota, TN Wasur.

No. Jenis K KR

F FR D DR INP

H' (ind./ha) (%) (%) (ind./ha) (%) (%)

1 A. sympiocarpa 84,62 20,00 0,85 20 1,06 21,01 61,01 0,141

2 Melaleuca viridiflora 338,46 80,00 3,38 80 3,99 78,99 238,99 0,078

Jumlah 423,08 100 4,23 100 5,06 100 300 0,219

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, D = Dominasi; DR = Dominasi Relatif; INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 7. Keragaman jenis tumbuhan tingkat tiang pada hutan dominan

M. viridiflora di wilayah Merauke, TN Wasur.

No. Jenis K KR

F

FR

D

DR INP (%) H (ind./ha) (%) (%) (%)

1 A.sympiocarpa 46,15 17,14 50,00 17,14 0,0114 6,77 41,06 0,1182

2 M.viridiflora 200,00 74,29 216,67 74,29 0,1536 91,06 239,64 0,0779

3 Xantostemon crenulata 23,08 8,57 25,00 8,57 0,0036 2,16 19,31 0,0767

Jumlah 269,23 100,00 291,67 100,00 0,1687 100,00 300,00 0,2728

19

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, D = Dominasi; DR = Dominasi Relatif; INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 6 dan 7 menunjukan bahwa jenis M.viridiflora dominan dengan

nilai INP tertinggi. Hal ini menunjukan bahwa hutan dominan M.viridflora

ditunjukan dengan dominasi jenis tersebut pada tingkat pertumbuhan tiang.

Kondisi secara umum pola sebaran jenis M.viridflora di dalam kawasan TN

Wasur didominasi oleh tingkat tiang dan sulit menjumpai yang termasuk

tingkat pohon. Menurut Brophy dan Doran (1996), jenis M.viridiflora termasuk

kategori pohon kecil dengan tinggi rata-rata mencapai 5-10 m.

Tingkat Pohon

Hasil analisis vegetasi tingkat pohon pada hutan dominan M.viridiflora

di wilayah Sota dan Merauke di TN Wasur disajikan pada Tabel 8 dan 9.

Tabel 8. Keragaman jenis tumbuhan pada tingkat pohon pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Sota, TN Wasur.

No. Jenis K KR

F FR D DR INP

H' (ind./ha) (%) (%) (ind./ha) (%) (%)

1 A. sympiocarpa 7,69 33,33 0,08 33,33 0,24 33,29 99,96 0,159

2 Melaleuca viridiflora 15,38 66,67 0,15 66,66 0,48 66,71 200,04 0,117

3 Asteromyrtus brasii 38,46 166,67 0,38 166,66 1,67 230,80 564,22 0,515

Jumlah 23,08 100 0,23 100 0,72 100 300 0,781

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, D = Dominasi; DR = Dominasi Relatif; INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 9. Keragaman jenis tumbuhan pada tingkat pohon pada hutan dominan M. viridiflora di wilayah Merauke, TN Wasur.

No. Jenis K KR

F

FR

D

DR

INP H (ind./ha) (%) (%) (%)

1 A.sympiocarpa 19,23 40,00 41,67 35,71 3,92 63,85 0,5036 0,1593

2 M.viridiflora 3,85 8,00 8,33 7,14 2,20 35,92 0,0735 0,0717

3 Dilenia alata 7,69 16,00 8,33 7,14 0,00 18,65 0,2310 0,1348

3 E. pelita 11,54 24,00 41,67 35,71 0,00 0,03 0,2392 0,1367

4

Xantostemon crenulata 5,77 12,00 16,67 14,29 0,01 0,17 0,2197 0,1320

Jumlah 48,08 100 116,67 100,00 6,13 118,62 1,2671 0,63441

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, D = Dominasi; DR = Dominasi Relatif; INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

20

Tabel 8 dan 9 menunjukan bahwa pada tingkat pohon, jenis

M.viridiflora tidak mendominasi namun didominasi oleh jenis Asteromyrtus

sympiocarpa dan Asteromyrtus brasii. Hal ini menjadikan komposisi floristik

jenis M.viridiflora menjadi tidak normal. Belum diketahui aspek yang

mempengaruhi kondisi ini, namun fenomena ini dijumpai pula pada hutan

dominan A.symphiocarpa.

Gambar 6. Tipe hutan dominan Melaleuca viridiflora di TN Wasur.

Secara umum keanekaragaman jenis tumbuhan pada hutan dominan

M.viridiflora tergolong sangat rendah. Hal ini ditunjukan dengan nilai Indeks

Shannon (H’) yang berada pada rentang 0,0717 – 0,1593 untuk semua

tingkat pertumbuhan.

1.2) Hutan Dominan Melaleuca cajuputi

Hasil analisis vegetasi pada lokasi hutan dominan M. Cajuputi Powell

di wilayah Wanggalem secara umum dijumpai sebanyak 4 jenis tumbuhan

berkayu yang berasal dari dua famili. Sebaran jumlah jenis pada setiap

tingkat pertumbuhan disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Jumlah jenis dan famili pada setiap tingkat pertumbuhan pada hutan dominan Melaleuca cajuputi di wilayah Wanggalem, TN

Wasur.

2 2 2

4

2 2 2 2

0

1

2

3

4

5

Semai Pancang Tiang Pohon

Jenis

Famili

21

Gambar 7. Menunjukan bahwa jumlah jenis dan famili pada setiap

tingkat pertumbuhan bervariasi. Jumlah jenis dan famili terbanyak dijumpai

pada tingkat pertumbuhan pohon. Namun secara keseluruhan tipe vegetasi

ini termasuk miskin keragaman jenis.

Gambar 8. Tipe hutan dominan Melaleuca cajuputi di TN Wasur.

Tingkat Semai

Potensi keragaman hayati hutan Melaleuca sp pada tingkat semai

disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Keragaman jenis tumbuhan tingkat semai pada hutan dominan Melaleuca cajuputi di TN Wasur.

No. Jenis K KR

F

FR

INP H (ind./ha) (%) (%)

1

Melaleuca cajuputi 3.269,23 73,91 46,15 85,71 159,63 0,0782

2 Melaleuca sp. 1.153,85 26,09 7,69 14,29 40,37 0,1403

Jumlah 4.423,08 100 53,85 100 200 0,2380

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi

Relatif, INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 10 menunjukan bahwa jenis Melaleuca cajuputi mendominasi

tingkat pertumbuhan semai dengan kerapatan individu sebesar 3.269,23

ind/ha. Hal ini menunjukan bahwa pada tingkat permudaan, regenerasi jenis

Melaleuca sp sangat baik.

22

Tingkat Pancang

Hasil analisis vegetasi tingkat pertumbuhan pancang pada hutan

dominan Melaleuca cajuputi disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pancang pada hutan dominan Melaleuca cajuputi di TN Wasur.

No. Jenis K KR

F

FR

INP H (ind./ha) (%) (%)

1

Melaleuca cajuputi 2.523,08 88,17 76,92 71,43 159,60 0,0782

2 Melaleuca sp. 338,46 11,83 30,77 28,57 40,40 0,1403

Jumlah 2.861,54 100 107,69 100 200 0,2380

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 11 Menunjukan bahwa jenis Melaleuca cajuputi masih

mendominasi tumbuhan di tingkat pancang dengan kerapan sebesar 2.523,08

individu/ha. Pada kategori pancang hanya ditemukan dua jenis spesies yaitu

Melaleuca cajuputi dan Melaleuca sp.

Tingkat Tiang

Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan Tiang di hutan

dominan Melaleuca cajuputi disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Keragaman jenis tumbuhan tingkat tiang pada hutan dominan Melaleuca cajuputi di TN Wasur.

No. Jenis K KR

F

FR

D

DR

INP H (ind./ha) (%) (%) (%)

1 Melaleuca cajuputi 184,62 75,00 61,54 80,00 0,35 97,52 252,52 0,0630

2 Melaleuca sp. 61,54 25,00 15,38 20,00 0,01 2,48 47,48 0,1267

Jumlah 246,15 100 76,92 100 0,36 100 300 0,2380

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, D = Dominasi; DR = Dominasi Relatif; INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 12 menunjukan bahwa jenis Melaleuca cajuputi kembali

mendominasi tingkat pertumbuhan tiang pada hutan dominan Melaleuca

cajuputi dengan nilai INP yang besar jika dibandingkan dengan jenis

Melaleuca sp yaitu sebesar 252,529 % dan kerapatan individu sebesar 23

184,62 Individu/ha. Hal ini menunjukan bahwa potensi jenis Melaleuca

cajuputi sebagai bahan baku minyak kayu putih sangat besar dari aspek

ketersediaan dan kemudahan panen.

Usia produktif jenis Melaleuca cajuputi sebagai bahan baku minyak kayu

putih adalah pada tingkat pertumbuhan pancang dan tiang. Hal ini disebabkan

aspek kemudahan pengambilan daun. Pada kategori tiang hanya ditemukan

dua jenis spesies yaitu Melaleuca cajuputi dan Melaleuca sp.

Tingkat Pohon

Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan pohon di hutan

dominan Melaleuca cajuputi disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pancang pada hutan dominan Melaleuca cajuputi di TN Wasur.

No. Jenis K KR

F

FR

D

DR

INP H (ind./ha) (%) (%) (%)

1 Melaleuca cajuputi 101,92 65,43 100,00 56,52 3,92 63,87 185,82 0,1289

2 Melaleuca sp. 50,00 32,10 61,54 34,78 2,20 35,93 102,81 0,1594

3 E. pelita 1,92 1,23 7,69 4,35 0,00 0,03 5,61 0,0323

4 M.leucadendra 1,92 1,23 7,69 4,35 0,01 0,17 5,75 0,0329

Jumlah 155,77 100 176,92 100,00 6,13 100,00 300,00 0,3534

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, D = Dominasi; DR = Dominasi Relatif; INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 13 menunjukkan bahwa jenis yang mendominasi tingkat

pertumbuhan pohon adalah jenis Melaleuca cajuputi dengan nilai INP sebesar

185,82 % dengan kerapatan sebesar 101,92 individu / ha.. Sedangkan jenis

Melaleuca cajuputi memiliki nilai INP sebesar 102,81 % dengan kerapatan

sebesar 50,00 individu / ha. Dengan dominasi yang cukup besar, jenis

Melaleuca sp berpotensi sebagai pohon induk penyedia benih. Pada tingkat

pohon jenis Melaleuca cajuputi sudah tidak produktif menghasilkan daun.

Disamping itu dari aspek kemudahan pemanenan, tingkat pohon termasuk

kategori sulit untuk dipanen.

Secara umum kenakeragaman jenis tumbuhan pada hutan dominan

Melaleuca sp tergolong rendah. Hal ini ditunjukan dengan nilai indek shannon

(H’) yang berada pada rentang 0,0323 – 0,1494. Kondisi keanekaragaman 24

jenis yang rendah pada hutan dominan Melaleuca cajuputi belum diketahui

penyebabnya. Namun diperkirakan aspek tempat tumbuh sangat

berpengaruh. Meskipun hutan dominan Melaleuca cajuputi memiliki nilai

keanekaragaman jenis yang rendah, namun dari sudut produksi minyak kayu

putih tidak menjadi pertimbangan penting.

1.3) Hutan Dominan Asteromyrtus Symphyocarpa

Hasil analisis vegetasi pada lokasi hutan dominan M.viridiflora di wilayah

sota secara umum dijumpai sebanyak 10 jenis tumbuhan berkayu yang

berasal dari lima famili, sedangkan di wilayah Merauke dijumpai sebanyak 5

jenis yang berasal dari empat famili. Sebaran jumlah jenis pada setiap tingkat

pertumbuhan disajikan pada Gambar 9.

Gambar 9. Jumlah jenis dan famili pada setiap tingkat pertumbuhan pada hutan dominan Asteromyrtus symphiocara di wilayah Sota, TN

Wasur.

Gambar 9. Menunjukan bahwa jumlah jenis dan famili pada setiap

tingkat pertumbuhan bervariasi. Jumlah jenis dan famili terbanyak dijumpai

pada tingkat pertumbuhan pohon. Namun secara keseluruhan tipe vegetasi

ini termasuk miskin keragaman jenis.

2

6 6

8

1

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Semai Pancang Tiang Pohon

Jenis

Famili

25

Gambar 10. Tipe hutan dominan Asteromyrtus symphiocarpa di TN Wasur.

Tingkat Semai

Potensi keragaman hayati hutan Asteromyrtus symphiocarpa pada

tingkat semai disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Keragaman jenis tumbuhan tingkat semai pada hutan dominan

Asteromyrtus symphiocarpa di wilayah Sota, TN Wasur.

No. Jenis K KR F

FR INP H

(ind./ha) (%) (%)

1

Asteromyrtus

sympiocarpa 93.846,15 76,36 37,54 76,37 152,74 0,089

2 Melaleuca viridiflora 29.038,46 23,63 11,62 23,63 47,26 0,149

Jumlah 122.884,6 100 49,16 100 200 0,238

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 14 menunjukan bahwa jenis A.symphiocarpa mendominasi tingkat

pertumbuhan semai dengan kerapatan individu sebesar 93.846,15 ind/ha. Hal

ini menunjukan bahwa pada tingkat permudaan, regenerasi jenis

A.symphiocarpa sangat baik.

Tingkat Pancang

Hasil analisis vegetasi tingkat pertumbuhan pancang pada hutan

dominan A.symphiocarpa disajikan pada Tabel 15.

26

Tabel 15. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pancang pada hutan dominan

Asteromyrtus symphiocarpa di wilayah Sota, TN Wasur.

No. Jenis K KR

F FR

INP H (ind./ha) (%) (%)

1

Asteromyrtus

sympiocarpa 369,23 24 0,92 24 48 0,148

2 Melaleuca viridiflora 769,23 50 1,92 50 100 0,150

3 Banksia dentata 184,61 12 0,46 12 24 0,110

4 Alstonia cf. beatricis 123,077 8 0,31 8 16 0,087

5 Eucalypthus pelita 61,54 4 0,15 4 8 0,055

6 Acacia leptocarpa 30,77 2 0,08 2 4 0,033

Jumlah 1538,46 100 3,85 100 200 0,587

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 15. Menunjukan bahwa jenis A.symphiocarpa tidak mendominasi

namun berada pada urutan kedua setelah dominasi jenis Melaleuca viridiflora.

Hal ini menunjukan bahwa pada tingkat pancang jenis A.symphiocarpa

mengalami penurunan regenerasi meskipun dari jumlah kerapan masih cukup

tinggi yaitu 369,23 individu/ha.

Tingkat Tiang

Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan Tiang di hutan

dominan A.symphiocarpa disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16 Keragaman jenis tumbuhan tingkat tiang pada hutan dominan

Asteromyrtus symphiocarpa di wilayah Sota, TN Wasur.

No. Jenis K KR

F FR D DR INP

H' (ind./ha) (%) (%) (ind./ha) (%) (%)

1 A. sympiocarpa 123,08 44,44 1,23 44,44 1,96 45,59656 134,49 0,156

2 Banksia dentata 38,46 13,89 0,38 13,89 0,64 14,85932 42,64 0,120

3 Parinari nonda 7,69 2,78 0,08 2,78 0,16 3,697984 9,25 0,046

4 Eucalypthus

pelita 23,08 8,33 0,23 8,33 0,31 7,178451 23,85 0,087

5 Acacia leptocarpa 15,38 5,56 0,15 5,56 0,37 8,574891 19,69 0,077

6 Melaleuca

viridiflora 69,23 25,00 0,69 25 0,86 20,0928 70,09 0,147

27

No. Jenis K KR

F FR D DR INP

H' (ind./ha) (%) (%) (ind./ha) (%) (%)

Jumlah 276,92 100,00 2,77 100 4,30 100 300,00 0,6358

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, D = Dominasi; DR = Dominasi Relatif; INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

Tabel 16 menunjukan bahwa jenis A.symphiocarpa kembali

mendominasi tingkat pertumbuhan tiang pada hutan dominan

A.symphiocarpa dengan nilai INP yang besar jika dibandingkan dengan jenis

lainnya yaitu sebesar 134,49 % dan kerapatan individu sebesar 123,08

Individu/ha. Hal ini menunjukan bahwa potensi jenis A.symphiocarpa sebagai

bahan baku minyak kayu putih sangat besar dari aspek ketersediaan dan

kemudahan panen.

Usia produktif jenis A.symphiocarpa sebagai bahan baku minyak kayu

putih adalah pada tingkat pertumbuhan pancang dan tiang. Hal ini disebabkan

aspek kemudahan pengambilan daun.

Tingkat Pohon

Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan pohon di hutan

dominan A.symphiocarpa disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Keragaman jenis tumbuhan tingkat pancang pada hutan dominan

Asteromyrtus symphiocarpa di wilayah Sota, TN Wasur.

Keterangan : K = Kerapatan; KR = Kerapatan Relatif; F = Frekuensi; FR = Frekuensi Relatif, D = Dominasi; DR = Dominasi Relatif; INP = Indeks Nilai Penting; H = Indeks Keragaman Hayati

No. Jenis K KR

F FR Di DR INP

H' (ind./ha) (%) (%) (ind./ha) (%) (%)

1 Parinari nonda 15,38 7,41 0,15 7,41 0,99 7,26 22,07 0,083

2 Eucalypthus pelita 69,23 33,33 0,69 33,33 4,37 32,01 98,67 0,158

3 A. leptocarpa 7,69 3,70 0,08 3,70 0,28 2,074 9,48 0,047

4 Banksia dentata 7,69 3,70 0,08 3,70 0,24 1,78 9,19 0,046

5 Rodamnia cinerea 15,38 7,41 0,15 7,40 0,52 3,79 18,60 0,074

6 Melaleuca cajuputi 15,38 7,41 0,15 7,40 2,24 16,40 31,22 0,102

7 A. sympiocarpa 53,85 25,93 0,54 25,92 2,42 17,76 69,61 0,147

8 Asteromyrtus brasii 23,08 11,11 0,23 11,11 2,58 18,93 41,15 0,118

Jumlah 207,69 100 2,07 100 13,64 100 300 0,778

28

Tabel 17 menunjukkan bahwa jenis yang mendominasi tingkat

pertumbuhan pohon adalah jenis Ecalyptus pelita dengan nilai INP sebesar

98,67 %. Sedangkan jenis A.symphiocarpa memiliki nilai INP sebesar 69,61

% dengan kerapatan sebesar 53,85 individu / ha. Meskipun pada tingkat

pertumbuhan pohon tidak mendominasi, namun kehadiran jenis

A.symphiocarpa masih berpotensi sebagai pohon induk penyedia benih. Pada

tingkat pohon jenis A.symphiocarpa sudah tidak produktif menghasilkan daun.

Disamping itu dari aspek kemudahan pemanenan, tingkat pohon termasuk

kategori sulit untuk dipanen.

Secara umum kenakeragaman jenis tumbuhan pada hutan dominan

A.symphiocarpa tergolong rendah. Hal ini ditunjukan dengan nilai indek

shannon (H’) yang berada pada rentang 0,238 – 0,778. Kondisi

keanekaragaman jenis yang rendah pada hutan dominan A.symphiocarpa

belum diketahui penyebabnya. Namun diperkirakan aspek tempat tumbuh

sangat berpengaruh.

Meskipun hutan dominan A.symphiocarpa memiliki nilai

keanekaragaman jenis yang rendah, namun dari sudut produksi minyak kayu

putih tidak menjadi pertimbangan penting.

c) Kondisi Umum Tempat Tumbuh

Sebaran kedua jenis kayu putih (M.viridiflora dan A.symphiocarpa) di

wilayah Sota berada pada ketinggian yang hampir sama hingga 22 mdpl.

Kondisi topografi lahan termasuk datar.

Jenis tanah yang dijumpai pada habitat hutan dominan M.viridiflora dan

A.symphiocarpa adalah jenis tanah inseptisol dengan kedalaman lapisan

organik mencapai lebih dari 90 cm.

Tingkat keasaman tanah termasuk agak basa dengan pH tanah 6,7 – 7.

infiltrasi tanah tergolong rendah sehingga membentuk genangan. Sementara

itu Suhu dilapangan mencapai 34 oC.

Peta sebaran jenis tanah yang terdapat pada Taman Nasional Wasur

terlihat pada Gambar 11. Terdapat 5 jenis tanah utama yang terdapat pada

Taman Nasional Wasur, yaitu : Glaisol, Kambisol, Podsolik, Aluvial dan

Regosol. Luasan masing-masing tanah dapat dilihat pada tabel 19. Jenis

29

tanah Kambisol mendominasi jenis tanah yang terdapat pada tanaman

nasional, seluas 42,98 % dari luas taman nasional. Kemudian diikuti jenis

tanah Glaisol (seluas 33,97 %), jenis tanah aluvial seluas 16,31 % luas taman

nasional, jenis tanah Regosol (seluas 6,31 %) dan tanah Podsolik seluas

0,44% dari luas taman nasional.

30

Gambar 11. Peta sebaran jenis tanah Pada Taman Nasional Wasur,

Merauke

31

Tabel 18. Luasan 3 jenis penghasil kayu putih yang tersebar pada Taman Nasional Wasur

No. Jenis Tanah Luas (Ha) % dari Total

1 Aluvial 67621.29 16.31

2 Glaisol 140856.79 33.97

3 Kambisol 178217.69 42.98

4 Podsolic 1807.04 0.44

5 Regosol 26182.71 6.31

Jumlah 414685.53

i. Kambisol

Tanah Kambisol terbentuk pada batuan induk peridotit dan bahan lepas

(loose material). Pada umumnya jenis tanah ini memiliki horizon top soil

berwama merah gelap sampai coklat gelap kemerahan. Tekstur tanah

bertekstur sedang (lempung) sampai agak halus (lempung liat berdebu),

konsistensi tanah biasanya gembur sampai agak teguh pada keadaan

lembah. Horizon sub soil berwarna coklat gelap kemerahan. Tekstur tanah

biasnya agak halus (lempung liat berdebu) dengan konsistensi teguh pada

keadaan lembab. Tanah pada horizon top soil berstruktur granuler hingga

kubus membulat dan pada horizon sub soil berstruktur kubus membulat.

Reaksi tanah bersifat agak masam (pH 5) . Jenis tanah ini memiliki solum

dengan kedalaman dalam sampai sangat dalam. Biasanya tersebar pada

area dengan kemiringan lereng > 15%. Berdasarkan sistem klasifikasi tanah

(USDA, 1992), jenis tanah ini setara dengan ordo Inseptisol.

ii. Glaisol

Jenis tanah ini biasanya terbentuk di daerah cekungan yang dipengaruhi

oleh air berlebihan. Jenis tanah ini mempunyai sifat sebagai berikut :

a. Horizon top soil berwarna coklat gelap, bertekstur agak kasar dan

berstruktur granuler. Reaksi tanah masam.

b. Horizon sub soil berwarna kelabu kecoklatan, bertekstur kasar dan tidak

berstruktur. Reaksi tanah sangat masam. Terdapat bercak coklat gelap

kekuningan, menunjukkan pengaruh drainase tanah yang terhambat.

Biasanya berdasarkan klasifikasi taksonomi tanah (USDA, 1992), jenis tanah

ini setara dengan ordo Inseptisol.

32

iii. Aluvial

Tanah Aluvial biasanya terbentuk dari batuan induk aluvium. Sifat umum

dari jenis tanah ini sebagai berikut :

a. Memiliki horizon yang berlapis-lapis. Horizon top soil berwarna coklat

gelap kekuningan hingga merah kekuningan, sedangkan pada sub soil

umumnya berwarna kuning.

b. Pada horizon top soil bertekstur agak kasar hingga kasar.

c. Rekasi tanah mendekati netral.

Jenis tanah ini setara dengan ordo Entisol berdasarkan klasifikasi taksonomi

tanah (USDA, 1992).

iv. Regosol

Tanah jenis ini terbentuk dari bahan induk aluvium yang merupakan

endapan pasir pantai. Sifat-sifat tanah Regosol biassanya pada horizon top

soil berwarna coklat gelap dengan tekstur kasar, sedangkan horizon sub soil

berwarna kuning kecoklatan sampai coklat kekuningan dengan tekstur kasar.

Solum tanah kedalaman dalam (> 90 cm) dengnan pH tanah netral.

Jenis tanah ini setara dengan ordo Entisol dan/atau Inseptisol

berdasarkan klasifikasi taksonomi tanah (USDA, 1992).

v. Podsolik

Jenis tanah ini berbahan induk terumbu karang. Sifat-sifat umum jenis

tanah ini, pada horizon top soil berwarna merah atau kuning, tekstur tanah

biasanya kasar, memiliki pH rendah dan tingkat kesuburan yang rendah.

Jenis tanah ini setara dengan ordo Ultisol berdasarkan klasifikasi taksonomi

tanah (USDA, 1992).

a). Sebaran Jenis A. Sympiocarpa

Sebaran jenis A. Sympiocarpa pada jenis tanah dapat dlihat pada

Gambar 12. Jenis ini hampir tersebar merata diseluruh tipe tanah, tetapi

umumnya dominan tumbuh pada jenis tanah Kambisol.

33

Gambar 12. Peta sebaran jenis Asteromyrtus sympiocarpa pada TN Wasur, Merauke

34

Hasil analisis karakteristik untuk jenis tanah Kambisol bisa dilihat pada

tabel 18. Untuk jenis tanah ini karena umumnya merupakan tanah muda,

sehingga karakteristik kimia tanah pada kriteria sangat rendah sampai

rendah. Pada jenis tanah ini di Taman Nasional Wasur faktor pembatas yang

perlu diperhatikan adalah pH tanah pada kriteria masam dan Fe tertukar.

b). Sebaran Jenis M. Viridiflora

Gambar 13. Peta sebaran jenis M. viridiflora pada TNl Wasur, Merauke

35

Pada Gambar 13. dapat dilihat sebaran jenis M. Viridiflora pada tipe

tanah yang terdapat di Taman Nasional Wasur. Jenis ini sebagian besar

tersebar pada jenis tanah Kambisol dan Glaisol, dengan sebaran terbanyak

pada jenis tanah Glaisol

Hasil analisis karakteristik untuk jenis tanah Glaisol bisa dilihat pada

tabel 19. Untuk jenis tanah ini karena umumnya merupakan tanah muda,

sehingga karakteristik kimia tanah pada kriteria sangat rendah sampai

rendah. Pada jenis tanah ini di Taman Nasional Wasur faktor pembatas yang

perlu diperhatikan adalah pH tanah yang sangat masam dan Fe tertukar yang

sangat tinggi. Sedangkan faktor pembatas untuk karakteristik fisika adalah

tekstur tanah yang berat, sehingga drainase tanah pada kriteria jelek.

Sebaran Jenis Melaleuca cajuputi

Pada Gambar 14. dapat dilihat sebaran jenis Melaleuca cajuputi pada

beberapa tipe tanah yang terdapat di Taman Nasional Wasur. Jenis ini hampir

merata pada semua jenis tanah yang terdapat di Taman Nasional Wasur,

tetapi jenis ini dominan tumbuh pada jenis tanah Glaisol.

36

Gambar 14. Peta sebaran jenis Melaleuca cajuputi pada TN Wasur, Merauke

37

Tabel 19. Hasil analisis karakteristik tanah Kambisol

Horizon

pH Harkat

DHL Harkat

C organik Harkat

N tot Harkat

P tsd Harkat

H2O µS/cm % % ppm

0 - 30 cm 4,94 Masam 176,75 sangat rendah 2,04 Rendah 0,07 Rendah 3,26 Rendah

30 - 60 cm 5,18 Masam 79,50 sangat rendah 1,41 Rendah 0,03 Rendah 1,19 sangat rendah

60 - 90 cm 5,23 Masam 80,00 sangat rendah 1,25 Rendah 0,03 Rendah 2,17 sangat rendah

Tabel 19.Lanjutan..........

Horizon

Ktsd Harkat KPK Harkat Fe ttk Harkat KB Harkat Kelas tekstur Harkat

me/100 g

me/100

g

ppm

%

0 - 30 cm 0,11 Rendah 5,63 Rendah 53,33 Sangat tinggi 26,14 Rendah Geluhpasiran sedang

30 - 60 cm 0,06 sangat rendah 3,21

sangat rendah 24,83 Tinggi 96,57

Sangat tinggi Geluhpasiran sedang

60 - 90 cm 0,08 sangat rendah 5,23 Rendah 14,00 Sedang 37,28 Rendah Geluhpasiran sedang

38

Tabel 20. Hasil analisis karakteristik tanah Glaisol

Horizon pH

Harkat DHL

Harkat C organik

Harkat N tot

Harkat P tsd

Harkat H2O µS/cm % % ppm

0 - 30 cm 4,35

sangat masam 60,00 sangat rendah 2,97 Sedang 0,11 Rendah 4,34 Rendah

30 - 60 cm 3,77

sangat masam 59,00 sangat rendah 0,67

Sangat rendah 0,07 Rendah 0,80

sangat rendah

60 - 90 cm 3,92

sangat masam 72,50 sangat rendah 1,38 Rendah 0,09 Rendah 1,33

sangat rendah

Tabel 20. Lanjutan.....

Horizon

Ktsd Harkat KPK Harkat Fe ttk Harkat KB Harkat Kelas tekstur Harkat

me/100 g

me/100

g

ppm

%

0 - 30 cm 0,19 Rendah 36,33 Tinggi 58,47 Sangat tinggi 24,64 Rendah Geluh sedang

30 - 60 cm 0,48

sangat rendah 28,84 Tinggi 65,83

Sangat tinggi 33,01 Rendah Lempungberat berat

60 - 90 cm 0,55

sangat rendah 32,52 Tinggi 53,33

Sangat tinggi 28,26 Rendah Lempungberat berat

39

3). Sebaran Alami Secara Spasial

Peta sebaran 3 jenis tumbuhan penghasil minyak kayu putih yaitu :

Asteromyrtus sympiocarpa, Melaleuca viridiflora, dan Melaleuca sp pada Taman

Nasional Wasur, Merauke dapat dilihat pada Gambar 10. Secara umum sebaran 3

jenis penghasil kayu putih sebagian besar berada pada SPTN III (Nyanggandur).

Pusat sebaran ketiga jenis kayu putih ini berada disekitar Kampung/Desa Wasur,

Mbembi, Rawa Biru dan Yanggandur. Sebaran ke tiga jenis penghasil kayu putih ini

sebagian besar terdapat disekitar rawa, khususnya di rawa Sermayam, Buaya dan

rawa biru.

40

Gambar 15. Peta sebaran jenis Asteromyrtus sympiocarpa, Melaleuca viridiflora, dan

Melaleuca cajuputi Pada TN Wasur.

41

Luasan masing-masing jenis penghasil kayu putih dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 21. Luasan vegetasi tiga jenis penghasil kayu putih yang tersebar pada TN Wasur

No Jenis Luas (ha) Prosentase dari luas

Taman nasional

1 Melaleuca viridiflora 11583.9 2.09

2 Asteromyrtus Sympiocarpa 26575.2 4.78

3 Melaleuca cajuputi 12366.0 2.23

Berdasarkan hasil perhitungan luasan ketiga jenis penghasil kayu putih, jenis

A. Sympiocarpa mendominasi di sekitar Taman Nasional wasur (4,78 % dari luas

Taman nasional), diiukuti jenis M. cajuputi (2,23 % dari luas taman nasional) dan M.

Viridiflora (2,09 % luas taman nasional).

a). Sebaran Jenis A. Sympiocarpa

Sebaran jenis A. Sympiocarpa dapat dlihat pada Gambar 11. Jenis ini hampir

tersebar merata diseluruh kawasan TN Wasur. Pusat sebaran terutama berada di

Desa Mbambi, Rawa Biru dan Yanggandur.

b). Sebaran Jenis M. Viridiflora

Pada Gambar 17. Dapat dilihat sebaran jenis M. Viridiflora. Jenis ini sebagian

besar tersebar di kawasan taman nasional Wasur khususnya di SPTN Nyanggandur

dan Ndalir. Pusat sebaran terutama berada di Desa Wasur dan Mbambi.

c). Sebaran Jenis Melaleuca cajuputi

Pada Gambar 18. Dapat dilihat sebaran jenis Melaleuca cajuputi Jenis ini

hampir merata tersebar di kawasan taman nasional Wasur khususnya di SPTN

Wasur dan Ndalir sekitar Kampung Wasur dan Tomerau. Pusat sebaran jenis ini

terutama berada di sekitar rawa.

42

Gambar 16. Peta sebaran jenis Asteromyrtus sympiocarpa pada TN Wasur.

43

Gambar 17. Peta sebaran jenis Melaleuca viridiflora pada TN Wasur.

44

Gambar 18. Peta sebaran jenis Melaleuca cajuputi pada TNl Wasur.

45

3). Sebaran Alami Secara Spasial

Peta sebaran 3 jenis tumbuhan penghasil minyak kayu putih yaitu :

Asteromyrtus sympiocarpa, Melaleuca viridiflora, dan Melaleuca cajuputi pada

Taman Nasional Wasur, Merauke dapat dilihat pada Gambar 19. Secara umum

sebaran 3 jenis penghasil kayu putih sebagian besar berada pada SPTN III

(Nyanggandur). Pusat sebaran ketiga jenis kayu putih ini berada disekitar

Kampung/Desa Wasur, Mbembi, Rawa Biru dan Yanggandur. Sebaran ke tiga jenis

penghasil kayu putih ini sebagian besar terdapat disekitar rawa, khususnya di rawa

Sermayam, Buaya dan rawa biru.

46

Gambar 19. Peta sebaran jenis Asteromyrtus sympiocarpa, Melaleuca viridiflora,

dan Melaleuca cajuputi Pada T N Wasur.

47

4). Kualitas Minyak Kayu Putih

Analisis kualitas minyak kayu putih di dasarkan pada standar pengujian kualitas

kayu putih yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional melalui SNI 06-3954-2006.

Pengambilan sampel daun dilakukan dua kali, yaitu pada saat musim hujan dan saat

musim kering. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan musim mungkin

mempengaruhi rendemen dan kualitas minyaknya.

Tabel 22. Hasil analisis kualitas minyak kayu putih beberapa jenis dari Taman Nasional Wasur, Papua

Waktu Pengambilan

Daun

Jenis penghasil

minyak kayu putih

BJ (200C)

Rendemen Indeks Bias

Kelarutan Dalam

Alkohol

Putaran Optik

Kadar Sineol

(%)

Musim hujan

Asteromyrtus symphyocarpa

0.943 0.16 1.462 1:01 -5.2 68

Melaleuca cajuputi

0.935 0.08 1.463 1:01 -0.5 80

Melaleuca viridiflora

0 0 0 0 0 0

Musim kering

Asteromyrtus symphyocarpa

0.912 0.33 1.459 1:01 -2.1 80

Melaleuca cajuputi

0.980 1.07 1.461 1:01 -2.9 80

Melaleuca viridiflora

0 0 0 0 0 0

Dari parameter pengujian yang dilakukan, jenis A. symphyocarpa dan Melaleuca

sp memiliki kualitas yang memenuhi standar kualitas minyak kayu putih berdasarkan

SNI 06-3954-2006. Berdasarkan SNI tersebut, kayu putih dikatakan bermutu jika

mempunyai bau khas minyak kayu putih, memiliki berat jenis yang diukur pada suhu

15oC sebesar 0,90 – 0,93, memiliki indeks bias pada suhu 20

oC berkisar antara 1,46

– 1,47 dan putaran optiknya pada suhu 27,5oC sebesar (-4)o – 10o. Selain itu minyak

kayu putih dikatakan bermutu jika tetap jernih bila dilakukan uji kelarutan dalam

alkohol 80%, yaitu dalam perbandingan 1 : 1 sampai dengan 1 : 10.

Parameter yang paling menentukan tingkat kualitas minyak kayu putih adalah

kadar sineolnya. Minyak kayu putih akan termasuk ke dalam kelas mutu U (utama)

jika memiliki kadar sineol > 55%, dan mutu P (pertama) jika kadar sineol kurang dari

55%. Berdasarkan criteria ini, kualitas minyak kayu putih jenis Asteromyrtus

symphyocarpa dan Melaleuca sp termasuk dalam kualitas U, sedangkan pada jenis

Melaleuca viridiflora tidak diperoleh kandungan minyak pada skala yang cukup untuk

48

dilakukan analisis kualitas. Kadar sineol yang pada kedua jenis penghasil minyak

kayu putih di TN Wasur ini bahkan lebih tinggi (68% - 80%) dari minyak kayu putih

(Melaleuca cajuputi) dari Pulau Buru yang hanya mendekati 52%.

Berdasarkan perbandingan waktu pengambilan daunnya, rendemen minyak

kayu putih pada jenis A. symphyocarpa maupun Melaleuca cajuputi yang diambil

pada musim kering lebih tinggi dibandingkan hasil yang diambil pada musim hujan.

Hal ini diduga karena kadar air yang tinggi pada daun kayu putih pada musim hujan.

Sebaliknya pada musim kering kadar air pada daun menurun selain karena

penurunan curah hujan juga karena tingginya penguapan air pada daun dengan

tingginya suhu di musim kering. Fenomena ini sesuai dengan pernyataan Kasmudjo

(2011) bahwa daun kayu putih yang diambil pada musim kering akan meningkatkan

rendemeny minyaknya.

Kadar sineol jenis A. symphyocarpa meningkat pada musim kering, sementara

jenis Melaleuca cajuputi stabil. Stabilnya kadar sineol pada musim hujan maupun

musim kering pada jenis Melaleuca cajuputi diduga karena jenis ini berada pada

habitat yang tergenang air sehingga tidak mempengaruhi metabolism sekunder yang

berperan dalam produksi minyak atsiri. Sementara pada jenis A. symphyocarpa,

habitat yang lebih kering diduga mempengaruhi metabolism jenis ini pada musim

kering, terlebih dihabitat savanna yang bertemperatur tinggi.

Berat jenis minyak kayu putih jenis Melaleuca cajuputi pada musim kering

sedikit meningkat dibanding pada musim hujan, sedangkan berat jenis minyak kayu

putih jenis A. symphyocarpa cenderung stabil bahkan menurun. Sementara putaran

optik minyak kayu putih dari kedua jenis ini mengalami perubahan dimana sudut

polarisasi jenis A. symphyocarpa lebih mendekat ke arah 0 pada musim kering,

sementara sudut polarisasi minyak kayu putih jenis Melaleuca sp pada musim kering

lebih besar ke arah kiri. Indeks bias dan putaran optic kedua jenis ini relative stabil

pada musim kering maupun musim hujan

Berdasarkan analisis hasil dan kualitas minyak kayu putih pada kedua musim,

maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan pada musim kering secara umum lebih

menguntungkan. Hal ini disebabkan selain rendemen minyak yang lebh tinggi, juga

kualitas yang relative stabil atau cenderung lebih baik (terutama dilihat dari kadar

sineolnya). Namun demikin dengan melihat kisaran perubahan rendemen dan

kualitas minyak yang ada pada kedua musim, pada dasarnya pengambilan daun

49

kayu putih baik pada musim hujan maupun musim kering masih dapat menghasilkan

minyak yang berkualitas tinggi, bahkan memenuhi standar kualitas U berdasarkan

SNI.

5). Potensi Produksi Minyak Kayu Putih

a). Pendekatan Berat Daun Per Dahan

Berat daun per dahan pada ketiga jenis penghasil minyak kayu putih di TN

Wasur bervariasi berdasarkan jenisnya. Pada Tabel 23 dapat dilihat bahwa jenis M.

viridiflora memiliki rata-rata berat daun perdahan paling tinggi, disusul jenis M.

cajuputi (sunggi) dan A. symphyocarpa. Jenis M. viridiflora memang memiliki jenis

daun berukuran paling besar dan tebal, seperti jenis daun yang biasanya merupakan

hasil adaptasi fisiologis jenis-jenis yang tumbuh pada daerah panas dengan

penguapan tinggi. Sedangkan kedua jenis lainnya memiliki bentuk daun kecil lanset

dan tipis.

A.Symphyocarpa M. viridiflora M. cajuputi

Gambar 20. Bentuk dan berbagai ukuran daun 3 jenis penghasil minyak kayu putih

Tabel 23. Berat daun per dahan pada beberapa jenis penghasil minyak kayu putih

berdasarkan tingkat pertumbuhan.

Tingkat pertumbuhan

Berat daun per dahan (gr)

A. symphyocarpa M. Viridiflora M. sp (sunggi)

pancang 142.33 175.00 224.22