laporan_kel_1_kulit

-

Upload

nurfi-resni-fitra-ramda -

Category

Documents

-

view

9 -

download

1

description

Transcript of laporan_kel_1_kulit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nyalah maka kami dapat menyelesaikan

laporan tutorial kami serta tak lupa pula kami haturkan terima kasih kepada dosen

pembimbing serta tutor kami dr. Sri Vitayani, SpKK.

Laporan tutorial kami kali ini berjudul “Kulit” yang merupakan salah satu

materi pembelajaran dalam mata kuliah Indera Khusus.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari

materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan

pengalaman kami. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami

harapkan.

Semoga laporan kami ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Oktober 2014

Penyusun

Kelompok I

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... 1

DAFTAR ISI ...................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 3

A. LATAR BELAKANG ......................................................................... 3

B. TUJUAN PEMBELAJARAN ............................................................. 3

C. WAKTU DAN TEMPAT TUTORIAL ............................................... 3

BAB II PEMBAHASAN ................................................................................... 4

A. PENGENALAN SKENARIO ............................................................. 4

B. KLARIFIKASI KATA/KALIMAT KUNCI ..................................... 4-5

C. IDENTIFIKASI MASALAH ...............................................................5

D. ANALISA MASALAH ...................................................................... 6-34

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 35

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan ini merupakan bagian dari Blok Indera Khusus yang menyajikan

konsep dasar penyakit-penyakit yang memberikan gejala kelainan-

kelainan pada kulit yang mengganggu fungsi kulit sebagai indera peraba.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Untuk dapat menjelaskan tentang penyebab, patomekanisme, tanda-tanda/

gejala, cara diagnosis, penatalaksanaan/ terapi, komplikasi serta

epidemiologi dan cara pencegahan penyakit-penyakit yang menyebabkan

gatal.

C. WAKTU DAN TEMPAT TUTORIAL

a. Tutorial I

Hari : Rabu, 22 Oktober 2014

Waktu : 10.00-11.50 Wita

Tempat : New PBL Room

b. Tutorial II

Hari : Kamis, 30 Oktober 2014

Waktu : 15.00-16.50 Wita

Tempat : New PBL Room

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengenalan Skenario

SKENARIO

Laki-laki, 27 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan timbul bercak-bercak

merah sejak 2 bulan yang lalu. Keluhan disertai gatal dan sering digaruk. Gejala

disertai sisik putih pada lesi kulit yang kemerahan. Awalnya, gejala timbul

dikepala, daerah wajah, lengan bawah, dan tungkai bawah bersifat ringan dan

hanya sedikit tetapi kemudian bertambah, dan menyebar ke dada dan punggung.

Sudah berobat ke puskesmas tetapi tidak mengalami perubahan. Keluhan makin

hebat jika penderita merasa stres dan kurang stabil. Riwayat keluarga dengan

keluhan gatal ada. Pasien sering mengurung diri dan kadang tidak masuk bekerja

jika lesi kambuh kembali.

B. Klarifikasi Kata Sulit dan Kalimat/Kata Kunci

Kata Sulit :

Lesi :

Sisik :

Kalimat/kata Kunci:

Laki-laki 27 tahun

Timbul bercak-bercak merah sejak 2 bulan yang lalu

Disertai gatal dan sering digaruk

Juga disertai sisik putih pada lesi kulit yang kemerahan

Awalnya timbul dikepala, wajah, lengan bawah, dan tungkai bawah.

4

Bersifat ringan dan hanya sedikit, kemudian bertambah dan menjalar ke

dada dan punggung

Tidak mengalami perubahan setelah berobat

Memberat ketika stress dan tidak stabil

Riwayat keluarga positif gatal

Sering mengurung diri dan tidak bekerja jika kambuh.

C. Identifikasi Masalah

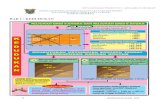

1. Jelaskan anatomi, histologi, dan fisiologi kulit !

2. Sebutkan klasifikasi kelainan-kelainan pada kulit beserta gambarnya !

3. Jelaskan patomekanisme timbulnya gatal dan bercak merah disertai sisik

putih pada kulit !

4. Mengapa keluhan pada pasien ini timbul dikepala, wajah, lengan bawah,

dan tungkai bawah ?

5. Jelaskan hubungan antara stress dengan timbulnya gejala !

6. Mengapa pasien tidak mengalami perubahan setelah berobat ?

7. Jelaskan langkah-langkah diagnosis kelainan kulit !

8. Jelaskan differential diagnosis kelainan kulit !

D. Analisis Masalah

1. Anatomi histologi fisiologi kulit

Anatomi kulit

5

Kulit merupakan pembungkus yang elastisk yang melindungi

tubuh dari pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh yang

terberat dan terluas ukurannya, yaitu 15% dari berat tubuh dan luasnya

1,50 – 1,75 m. Rata- rata tebal kulit 1-2 mm. Paling tebal (6 mm) terdapat

di telapak tangan dan kaki dan paling tipis (0,5 mm) terdapat di penis.Kulit

terbagi atas tiga lapisan pokok, yaitu epidermis, dermis atau korium, dan

jaringan subkutan atau subkutis.

a. Epidermis

Epidermis terbagi atas empat lapisan yaitu :

1. Lapisan Basal atau Stratum Germinativum

2. Lapisan Malpighi atau Stratum Spinosum

3. Lapisan Granular atau Sratum Granulosum

4. Lapisan Tanduk atau Stratum Korneum

Pada telapak tangan dan kaki terdapat lapisan tambahan di atas lapisan

granular yaitu Stratum Lusidium atau lapisan-lapisan jernih.Stratum Lusidium,

selnya pipih, bedanya dengan stratum granulosum ialah sel-selnya sudah banyak

yang kehilangan inti dan butir-butir sel telah menjadi jernih sekali dan tembus

sinar. Dalam lapisan terlihat seperti suatu pita yang bening, batas- batas sel sudah

tidak begitu terlihat, disebut stratum lusidium.

Lapisan basal atau germinativum, disebut stratum basal karena sel-selnya

terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel yang di

atasnya dan merupakan sel-sel induk. Bentuknya silindris (tabung) dengan inti

yang lonjong. Di dalamnya terdapat butir-butir yang halus disebut butir melanin

warna. Sel tersebut disusun seperti pagar (palisade) di bagian bawah sel tersebut

terdapat suatu membran yang disebut membran basalis. Sel-sel basalis dengan

membran basalis merupakan batas terbawah dari epidermis dengan dermis.

Ternyata batas ini tidak datar tetapi bergelombang. Pada waktu kerium menonjol

6

pada epidermis tonjolan ini disebut papila kori (papila kulit), dan epidermis

menonjol ke arah korium. Tonjolan ini disebut Rete Ridges atau Rete Pegg

(prosessus interpapilaris).

Lapisan Malpighi atau lapisan spinosum/akantosum, lapisan ini

merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm terdiri dari 5-8

lapisan. Sel–selnya disebut spinosum karena jika kita lihat di bawah mikroskop

sel–selnya terdiri dari sel yang bentuknya poligonal (banyak sudut) dan

mempunyai tanduk (spina). Disebut akantosum karena sel–selnya berduri.

Ternyata spina atau tanduk tersebut adalah hubungan antara sel yang lain disebut

Interceluler Bridges atau jembatan interseluler. Lapisan granular atau stratum

granulosum, stratum ini terdiri dari sel–sel pipih seperti kumparan. Sel–sel

tersebut terdapat hanya 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Dalam

sitoplasma terdapat butir–butir yang disebut keratohiolin yang merupakan fase

dalam pembentukan keratin oleh karena banyaknya butir–butir stratum

granulosum. Stratum korneum, selnya sudah mati, tidak mempunyai inti sel (inti

selnya sudah mati) dan mengandung zat keratin.

Epidermis juga mengandung kelenjar ekrin, kelenjar apokrin, kelenjar

sebaseus, rambut dan kuku. Kelenjar keringat ada dua jenis, ekrin dan apokrin.

Fungsinya mengatur suhu tubuh, menyebabkan panas dilepaskan dengan cara

penguapan. Kelenjar ekrin terdapat di semua daerah di kulit, tetapi tidak terdapat

pada selaput lendir. Seluruhnya berjumlah antara 2 sampai 5 juta, yang terbanyak

di telapak tangan. Sekretnya cairan jernih, kira–kira 99% mengandung klorida,

asam laktat, nitrogen, dan zat lain. Kelenjar apokrin adalah kelenjar keringat besar

yang bermuara ke folikel rambut. Tardapat di ketiak, daerah anogenital, puting

susu, dan areola.

Kelenjar sebaseus terdapat di seluruh tubuh, kecuali di tapak tangan, tapak

kaki, dan punggung kaki. Terdapat banyak kulit kepala, muka, kening, dan dagu.

Sekretnya berupa sebum dan mengandung asam lemak, kolesterol, dan zat lain.

Rambut terdapat diseluruh tubuh, rambut tumbuh dari folikel rambut di dalamnya

7

epidermis. Folikel rambut dibatasi oleh epidermis sebelah atas, dasrnya terdapat

papil tempat rambut tumbuh. Akar berada di dalam folikel pada ujung paling

dalam dan bagian sebelah luar disebut batang rambut. Pada folikel rambut

terdapat otot polos kecil sebagai penegak rambut. Rambut terdiri dari rambut

panjang di kepala, pubis dan jenggot, rambut pendek dilubang hidung, liang

telinga dan alis, rambut bulu lanugo diseluruh tubuh, dan rambut seksual di pubis

dan aksila (ketiak).

Kuku merupakan lempeng yang terbuat dari sel tanduk yang menutupi

permukan dorsal ujung jari tangan dan kaki. Lempeng kuku terdiri dari 3 bagian

yaitu pinggir bebas, badan, dan akar yang melekat pada kulit dan dikelilingi oleh

lipatan kulit lateral dan proksimal. Fungsi kuku menjadi penting waktu mengutip

benda–benda kecil.

b. Dermis

Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit. Batas dengan epidermis

dilapisi oleh membran basalis dan di sebelah bawah berbatasan dengan subkutis

tetapi batas ini tidak jelas hanya kita ambil sebagai patokan ialah mulainya

terdapat sel lemak. Dermis terdiri dari dua lapisan yaitu bagian atas, pars papilaris

(stratum papilar) dan bagian bawah, retikularis (stratum retikularis).

Batas antara pars papilaris dan pars retikularis adalah bagian bawahnya

sampai ke subkutis . baik pars papilaris maupun pars retikularis terdiri dari

jaringan ikat longgar yang tersusun dari serabut–serabut yaitu serabut kolagen,

serabut elastis dan serabut retikulus. Serabut ini saling beranyaman dan masing–

masing mempunyai tugas yang berbeda. Serabut kolagen, untuk memberikan

kekuatan kepada kulit, dan retikulus, terdapat terutama di sekitar kelenjar dan

folikel rambut.

c. Subkutis

8

Subkutis terdiri dari kumpulan–kumpulan sel–sel lemak dan di antara

gerombolan ini berjalan serabut–serabut jaringan ikat dermis. Sel–sel lemak ini

bentuknya bulat dengan intinya terdesak ke pinggir, sehingga membentuk seperti

cincin.

Lapisan lemak ini disebut penikulus adiposus yang tebalnya tidak sama

pada tiap–tiap tempat dan juga pembagian antar laki–laki dan perempuan tidak

sama (berlainan). Guna penikulus adiposus adalah sebagai shock braker atau

pegas bila tekanan trauma mekanis yang menimpa pada kulit, isolator panas atau

untuk mempertahankan suhu, penimbunan kalori, dan tambahan untuk kecantikan

tubuh. Di bawah subkurtis terdapat selaput otot kemudian baru terdapat otot

Fisiologi Kulit

Kulit merupakan organ paling luas permukaannya yang membungkus

seluruh bagian luar tubuh sehingga kulit sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya

bahan kimia, cahaya matahari mengandung sinar ultraviolet dan melindungi

terhadap mikroorganisme serta menjaga keseimbangan tubuh terhadap

lingkungan. Kulit merupakan indikator bagi seseorang untuk memperoleh kesan

umum dengan melihat perubahan yang terjadi pada kulit. Misalnya menjadi pucat,

kekuning–kuningan, kemerah–merahan atau suhu kulit meningkat,

memperlihatkan adanya kelainan yang terjadi pada tubuh gangguan kulit karena

penyakit tertentu.

Gangguan psikis juga dapat menyebabkan kelainan atau perubahan pada

kulit. Misalnya karena stress, ketakutan atau dalam keadaaan marah, akan terjadi

perubahan pada kulit wajah. Perubahan struktur kulit dapat menentukan apakah

seseorang telah lanjut usia atau masih muda. Wanita atau pria juga dapat

membedakan penampilan kulit. Warna kulit juga dapat menentukan ras atau suku

bangsa misalnya kulit hitam suku bangsa negro, kulit kuning bangsa mongol, kulit

putih dari eropa dan lain-lain.

Perasaan pada kulit adalah perasaan reseptornya yang berada pada kulit.

Pada organ sensorik kulit terdapat 4 perasaan yaitu rasa raba/tekan, dingin, panas,

9

dan sakit. Kulit mengandung berbagai jenis ujung sensorik termasuk ujung saraf

telanjang atau tidak bermielin. Pelebaran ujung saraf sensorik terminal dan ujung

yang berselubung ditemukan pada jaringan ikat fibrosa dalam. Saraf sensorik

berakhir sekitar folikel rambut, tetapi tidak ada ujung yang melebaratau

berselubung untuk persarafan kulit.Penyebaran kulit pada berbagai bagian tubuh

berbeda-beda dan dapat dilihat dari keempat jenis perasaan yang dapat

ditimbulkan dari daerah-daerah tersebut.

Pada pemeriksaan histologi, kulit hanya mengandung saraf telanjang yang

berfungsi sebagai mekanoreseptor yang memberikan respon terhadap rangsangan

raba. Ujung saraf sekitar folikel rambut menerima rasa raba dan gerakan rambut

menimbulkan perasaan (raba taktil). Walaupun reseptor sensorik kulit kurang

menunjukkan ciri khas, tetapi secara fisiologis fungsinya spesifik. Satu

jenisrangsangan dilayani oleh ujung saraf tertentu dan hanya satu jenis perasaan

kulit yang disadari.

Fungsi Kulit

Kulit pada manusia mempunyai fungsi yang sangat penting selain

menjalin kelangsungan hidup secara umum yaitu :

1. Proteksi

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisis atau mekanis,

misalnya terhadap gesekan, tarikan, gangguan kimiawi yang dapat menimbulkan

iritasi (lisol, karbol dan asam kuat). Gangguan panas misalnya radiasi, sinar

ultraviolet, gangguan infeksi dari luar misalnya bakteri dan jamur. Karena adanya

bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit dan serabut–serabut jaringan penunjang

berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisis. Melanosit turut berperan

dalam melindungi kulit terhadap sinar matahari dengan mengadakan tanning

(pengobatan dengan asam asetil).

2. Proteksi rangsangan kimia

10

Dapat terjadi karena sifat stratum korneum yang impermeable terhadap

berbagai zat kimia dan air. Di samping itu terdapat lapisan keasaman kulit yang

melindungi kontak zat kimia dengan kulit. Lapisan keasaman kulit terbentuk dari

hasil ekskresi keringat dan sebum yang menyebabkan keasaman kulit antara pH 5-

6,5. Ini merupakan perlindungan terhadap infeksi jamur dan sel–sel kulit yang

telah mati melepaskan diri secara teratur.

3. Absorbsi

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi

cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitu juga yang larut dalam

lemak. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2 dan uap air memungkinkan kulit

ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Kemampuan absorbsi kulit

dipengaruhi tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan dan metabolisme.

Penyerapan dapat berlangsung melalui celah di antara sel, menembus sel–sel

epidermis, atau melalui saluran kelenjar dan yang lebih banyak melalui sel–sel

epidermis.

4. Pengatur panas

Suhu tubuh tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan. Hal

ini karena adanya penyesuaian antara panas yang dihasilkan oleh pusat pengatur

panas, medulla oblongata. Suhu normal dalam tubuh yaitu suhu visceral 36-37,5

derajat untuk suhu kulit lebih rendah. Pengendalian persarafan dan vasomotorik

dari arterial kutan ada dua cara yaitu vasodilatasi (kapiler melebar, kulit menjadi

panas dan kelebihan panas dipancarkan ke kelenjar keringat sehingga terjadi

penguapan cairan pada permukaan tubuh) dan vasokonstriksi (pembuluh darah

mengerut, kulit menjadi pucat dan dingin, hilangnya keringat dibatasi, dan panas

suhu tubuh tidak dikeluarkan).

5. Ekskresi

11

Kelenjar–kelenjar kulit mengeluarkan zat–zat yang tidak berguna lagi atau

zat sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan amonia.

Sebum yang diproduksi oleh kulit berguna untuk melindungi kulit karena lapisan

sebum (bahan berminyak yang melindungi kulit) ini menahan air yang berlebihan

sehingga kulit tidak menjadi kering. Produksi kelenjar lemak dan keringat

menyebabkan keasaman pada kulit.

6. Persepsi

Kulit mengandung ujung–ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis.

Respons terhadap rangsangan panas diperankan oleh dermis dan subkutis,

terhadap dingin diperankan oleh dermis, peradaban diperankan oleh papila dermis

dan markel renvier, sedangkan tekanan diperankan oleh epidermis. Serabut saraf

sensorik lebih banyak jumlahnya di daerah yang erotik.

7. Pembentukan Pigmen

Sel pembentukan pigmen (melanosit) terletak pada lapisan basal dan sel

ini berasal dari rigi saraf. Melanosit membentuk warna kulit. Enzim melanosum

dibentuk oleh alat golgi dengan bantuan tirosinase, ion Cu, dan O2 terhadap sinar

matahari memengaruhi melanosum. Pigmen disebar ke epidermis melalui tangan–

tangan dendrit sedangkan lapisan di bawahnya dibawa oleh melanofag. Warna

kulit tidak selamanya dipengaruhi oleh pigmen kulit melainkan juga oleh

tebaltipisnya kulit, reduksi Hb dan karoten.

8. Keratinisasi

Keratinosit dimulai dari sel basal yang mengadakan pembelahan. Sel basal

yang lain akan berpindah ke atas dan berubah bentuk menjadi sel spinosum.

Makin ke atas sel ini semakin gepeng dan bergranula menjadi sel granulosum.

Semakin lama intinya menghilang dan keratinosit ini menjadi sel tanduk yang

amorf. Proses ini berlangsung terus menerus seumur hidup. Keratinosit melalui

proses sintasis dan degenerasi menjadi lapisan tanduk yang berlangsung kira–kira

12

14-21 hari dan memberikan perlindungan kulit terhadap infeksi secara mekanisme

fisiologik.

9. Pembentukan vitamin D

Dengan mengubah dehidroksi kolesterol dengan pertolongan sinar

matahari. Tetapi kebutuhan vitamin D tidak cukup dengan hanya dari proses

tersebut. Pemberian vitamin D sistemik masih tetap diperlukan.

Referensi : Djuanda, Adhi. 2010. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edisi keenam.

Jakarta : FKUI. Hal 3-8

2. Untuk mempelajari kelainan-kelainan kulit sebaiknya dibuat pembagian

menurut SIMENS (1985) yang membaginya sebagai berikut :

- Setinggi permukaan kulit :

1. Makula : kelainan kulit berbatas tegas berupa perubahan warna

semata-mata.

- Bentuk peralihan, tidak terbatas pada permukaan kulit :

1. Eritema : kemerahan pada kulit yang disebabkan pelebaran pembuluh

darah kapiler yang reversibel.

- Bentuk peralihan, di atas permukaan kulit :

1. Urtika : edema setempat yang timbul mendadak dan hilang perlahan-

lahan.

2. Vesikel : gelembung berisi cairan serum, beratap, berukuran kurang dari

½ cm garis tengah, dan mempunyai dasar; vesikel berisi darah disebut

vesikel hemoragik.

3. Pustul : vesikel yang berisi nanah, bila nanah mengendap di bagian

bawah vesikel disebut vesikel hipopion.

13

4. Abses : merupakan kumpulan nanah dalam jaringan, bila mengenai kulit

berarti didalam kutis atau subkutis.

5. Bula : vesikel yang berukuran lebih besar. Dikenal dengan juga istilah

bula hemoragik, bula purulen, dan bula hipopion.

6. Kista : Ruangan berdinding dan berisi cairan, sel, maupun sisa sel. Kista

berbentuk bukan akibat peradangan, walaupun kemudian dapat

meradang.

7. Papul : Penonjolan di atas permukaan kulit, sirkumskrip, berukuran

diameter lebih kecil dari ½ cm dan berisikan zat padat.

8. Nodus : Massa padat sirkumskrip, terletak di kutan atau subkutan, dapat

menonjol, jika diameternya lebih kecil daripada 1 cm disebut nodulus.

9. Tumor : Istilah umum untuk benjolan yang berdasarkan pertumbuhan

sel maupun jaringan.

- Bentuk peralihan, tidak terbatas pada suatu lapisan saja :

1. Sikatriks : terdiri atas jaringan tak utuh, relief kulit tidak normal,

permukaan kulit licin dan tidak terdapat adneksa kulit.

2. Erosi : Kelainan kulit yang disebabkan kehilangan jaringan yang tidak

melampaui stratum basal.

3. Ekskoriasi : bila garukan lebih dalam lagi sehingga tergores sampai

ujung papil, maka akan terlihat darah yang keluar selain serum.

4. Ulkus : hilangnya jaringan yang lebih dalam dari ekskoriasi.

5. Skuama : lapisan stratum korneum yang terlepas dari kulit.

.

14

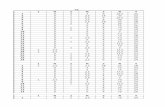

Berikut ini beberapa gambar dari kelainan kulit diatas :

MAKULA URTIKARIA

VESIKEL PAPULA

15

PUSTULA ABSES

EROSI SIKATRIKS

ULKUS

Referensi : Djuanda, Adhi. 2010. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edisi keenam.

Jakarta : FKUI. Hal 35-39.

16

3. Patomekanisme gatal, bercak merah, dan sisik putih pada skenario

Mekanisme terjadinya kelainan kulit pada bercak merah pada kulit adalah

mengikuti respon imun yang diperantarai oleh sel atau reaksi imunologik tipe IV,

suatu hipersensitivitas tipe lambat. Reaksi ini terjadi melalui dua fase, yaitu fase

sensitasi dan fase elisitasi.(1)

Fase Sensitisasi

Hapten yang masuk kedalam epidermis melewati stratum korneum akan di

tangkap oleh sel langerhans dengan cara pinositosis, atau diproses secara kimiawi

oleh enzim lisosom atau sitosol serta di konjugasikan pada molekul HLA-DR

menjadi antigen lengkap. Pada awalnya sel langerhans dalam keadaan istirahat,

dan hanya berfungsi sebagai makrofag dangan sedikit kemampuan menstimulasi

sel T. Tetapi, setelah kreatinosit terpajan oleh hapten juga mempunyai sifat iritan,

akan melepaskan sitokin yang akan mengaktifkan sel langerhans sehingga mampu

menstimulasi sel T. Aktivasi tersebut akan mengubah fenotip sel langerhans dan

meningkatkan sekresi sitokin tertentu serta ekspresi molekul permukaan sel

termasuk MHC kelas 1 dan 2, ICAM-1, LFA-3, dan B7. Sitokin pro inflamasi lain

yang dilepaskan oleh keratinosit yaitu TNF α, yang dapat mengaktifasi sel T ,

makrofag dan granulosit , menginduksi perubahan molekul adhesi sel dan

pelepasan sitokin juga meningkatakan MHC kelas 1 dan 2.(1)

TNFα Menekan produksi E-cadherin yang mengikat sel Langerhans pada

epidermis, juga menginduksi aktivitas Gelatinolisis sehingga memperlancar sel

langerhans lewati mebran Basalis bermigrasi ke kelenjar getah bening setempat

melalui saluran limfe. Didalam kelenjar Limfe sel langerhans mempersentasekan

kompleks HLA-DR antigen kepada sel T penolong spesifik, yaitu yang

mengekspresikan molekul CD4 yang mengenali HLA-DR sel langerhans , dan

kompleks reseptor sel T CD3 yang mengenali antigen yang telah diproses. Ada

atau tidak adanya sel T spesifik ditentukan secara Genetik. Sel langerhans

mensekresi IL-1 yang menstimulasi untuk menseksresi IL-2 dan mengespresikan

reseptor IL-2, Sitokin ini akan menstimulasi proliferasi sel T Spesifik, senhingga

menjadi lebih banyak. Turunan sel ini yaitu sel T memori akan meninggalkan

17

kelenjar getah bening dan beredar keseluruh tubuh. Pada saat tersebut individu

menjadi tersensitisasi. Fase ini rata-rata berlangsung selama 2-3 minggu.(1)

Menurut konsep ‘danger’ signal bahwa signal antigenic murni suatu hapten

cenderung menyebabkan toleransi , sedangkan sinyal iritannya menimbulkan

sensitisasi. Dengan demikian terjadinya sensitisasi kontak bergantung pada

adanya sinyal iritan yang dapat berasal dari allergen kontak sendiri, dari ambang

rangsang yang rendah terhadap respon iritan , dari bahan kimia infamasi pada

kulita yang meradang atau kombinasi dari ketiganya.(1)

Fase Elisitasi

Fase kedua adalah elisitasi Hipersensitivitas tipe lambat erjadi pada pajanan

ulang allergen seperti pada fase sensitisasi , hapten akan ditangkap oleh sel

langerhans dan diproes secara kimiawi menjadi antigen, diikat oleh HLA-DR

kemudian diekpresikan dipermukaan sel. Selanjutnya kompleks HLA-DR antigen

akan dipresentasekan kepada sel T yang telah tersensitisassi baik dikulit maupun

dikelenjar limfe, sehingga terjadi proses aktivasi. Dikulit proses aktivasi lebih

kompleks dengan hadirnya sel-sel lain. Sel langerhans mensekresi IL-1 yang

menstimulasi sel T untuk memproduksi IL-2, dan mengeskspresi IL-2R, yang

akan menyebabkan proliferasi dan ekspansi populasi sel T dikulit. Sel T

teraktivasi juga mengeluarka IFN-y yang akan mengaktifkan keratinosit

mengekspresi ICAM-1 Dan HLA-DR adanya ICAM-1 Memungkinkan keratinosit

untuk berinteraksi dengan sel T, dan Leukosit yang lain yang mengekspresi

molekul LFA-1 . sedangkan HLA-DR memungkinkan keratinosit untuk

berinteraksi langsung dengan sel T CD4 , dan juga memungkinkan presentase

antigen kepada sel tersebut. HLA-DR Juga dapat merupakan target sel T

sitotoksik pada keratinosit. Keratinosit menghasilka sejumlah sitokin antara IL-1 ,

IL-6, TNF α, dan GMCSF, semuanya dapat mengaktivasi sel T . IL-1 dapat

menstimulasi keratinosit menghasilkan eikosanoid. sitokin dan eikosaniod akan

mengaktifkan sell mass dan makrofag. Sel mass yang berada di dekat pembuluh

darah dermis akan melepaskan antara lain histamine, berbagai jenis factor

kemotaktik, PGE2 dan PGD2, dan leukotrin B4. Eikosanoid baik yang berasal

dari sel mas maupun dari keratinosit atau leukosit menyebabkan dilatasi vascular

18

dan meningkatkan permeabilitas sehingga molekul larut seperti komplemen dan

kinin mudah berdifusi ke dalam dermis dan epidermis. Selain itu factor

kemotaktik dan eikosanoid akan menarik neutrofil, monosit dan sel darah lain dari

dalam pembuluh darah masuk kdalam dermis. Rentetan kejadian tersebut akan

menimbulkan respons klinik DKA. Fase elisitasi umumnya berlangsung antara

24-48 jam.(1)

a. Patomekanisme gatal

Diketahui bahwa zat-zat kimia dan rangsangan fisik (mekanik) dapat memicu

terjadi pruritus. Stimulasi terhadap ujung saraf bebas yang terletak di dekat

junction dermoepidermal bertanggung jawab untuk sensasi ini. Sinaps terjadi di

akar dorsal korda spinalis (substansia grisea), bersinaps dengan neuron kedua

yang menyebrang ke tengah, lalu menuju traktus spinotalamikus konlateral hingga

berakhir di thalamus. Dari thalamus, terdapat neuron ketiga yang meneruskan

rangsang hingga ke pusat persepsi di korteks serebri. Saraf yang menghantarkan

sensasi gatal merupakan saraf yang sama seperti yang digunakan untuk

menghantarkan rangsang nyeri. Ini merupakan serabut saraf tipe C-tak

termielinasi. Hal ini dibuktikan dengan fenomena menghilangnya sensasi gatal

dan nyeri ketika dilakukan blockade terhadap penghantaran saraf nyeri dalam

prosedur anastesi. 80% serabut saraf tipe C adalah nosireseptor polimodal

(merespons stimulus mekanik, panas, dan kimiawi); sedangkan 20% sisanya

merupakan nosireseptor mekano-intensif, yang tidak dirangsang oleh stimulus

mekanik namun oleh stimulus kimiawi. Dari 20 % serabut saraf ini, 15% tidak

merangsang gatal (disebut dengan histamine negative), sedangkan hanya 5 %

yang histamine positif dan merangsang gatal. Dengan demikian, histamine adalah

pruritogen yang paling banyak dipelajari saat ini.(2)

b. Patomekanisme bercak merah

Kemerahan yang terjadi diakibatkan karena proses inflamasi. Proses inflamasi

sangat berkaitan erat dengan sistem imunitas tubuh. Secara garis besar imunitas

tubuh dibagi atas 2 yaitu sistem imun bawaan/ nonspesifik dan sistem imun

19

didapat/spesifik. Nonspesifik akan menyerang semua antigen yang masuk,

sedangkan non spesifik merupakan pertahanan selanjutnya yang memilih-milih

antigen yang masuk. Ketiga antigen masuk kedalam tubuh, maka spesialis-

spesialis fagositik (makrofag dan neutrofil ) akan memfagosit antigen tersebut.(2)

Hal tersebut bersamaan dengan terjadinya pelepasan histamine oleh sel mast

di daerah jaringan yang rusak. Histamin yang dilepaskan ini membuat pembuluh

darah bervasodilatasi untuk meningkatkan aliran darah pada daerah yang

terinfeksi. Selain itu, histamine juga membuat permeabilitas kapiler meningkat

sehingga protein plasma yang seharusnya tetap berada di dalam pembuluh darah

akan mudah keluar ke jaringan. Hal ini yang menyebabkan kulit berwarna

kemerahan.(2)

c. Patomekanisme bintik putih (skuama)

Sel-sel hidup pada stratum basalis mengalami diferensiasi. Kemudian

bergerak ke atas (stratum korneum) menjadi sel-sel mati yang berisi keratin. Pada

stratum korneum sel-sel tanduk menghasilkan sel keratosit yang mengalami

keratinisasi. Tapi karena adanya suatu proses inflamasi sehingga menyebabkan

proses dari keratinisasi terganggu. Sel-sel tanduk yang telah mati mengalami

penumpukan kemudian menyebabkan terbentuknya skuama pada kulit.(2)

Referensi :

1. Djuanda, Adhi. 2010. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edisi keenam.

Jakarta : FKUI. Hal 134-135.

2. Champion RH. Eczema, Lichenification, Prurigo, and Ertthroderma . In:

Champion RH eds. Rook’s, textbook of dermatology,Washington ;

Blackwell Scientific Publications. 1992.

20

4. Keluhan timbul dikepala, wajah, lengan bawah, dan tungkai bawah karena

penyebaran lesi (bercak) pada tubuh berhubungan erat dengan keaktifan

glandula sebasea. Peradangan permukaan kulit berbentuk lesi squamosa

(bercak disertai semacam sisik), bersifat kronis, yang sering terjadi di area

kulit berambut dan area kulit yang banyak mengandung kelenjar sebasea

( kelenjar minyak, lemak ). Lesi terutama berkembang pada daerah yang

produksi sebumnya tinggi seperti kulit kepala, garis batas rambut, alis mata,

glabela, lipatan nasolabial, telinga, bagian tubuh atas,dada atas, punggung,

ketiak, pusar dan sela paha. Lesi pada kulit kepala dimulai dari pengelupasan

ringan hingga kerak-kerak berwarna kekuningan yang melekat pada kulit

kepala dan rambut, yang bisa memicu atau tidak terjadinya daerah alopesia

(pseudo tinea amiantacea).

Referensi:

1. Harahap, Marwali. 2013. Ilmu Penyakit Kulit. Jakarta: Hipokrates. Hal 14-

16.

2. Aryin, Benheman Kliegma. Nelson Iilmu Kesehatan Anak. Halaman: 2261.

5. Pengaruh stres psikologis yang memperberat gejala

Secara umum banyak konsep stres yang dikemukakan oleh para ahli, Selye

dan Fortier (1950) menyatakan bahwa stres adalah suatu respons nonspesifik

tubuh terhadap setiap kebutuhan atau stimuli, konsep tersebut lebih bernuansa

biologis, karena perubahan temperatur, mekanik, stres fisik termasuk dalam

konsep ini. Stres dimaksud dapat berupa stres biologis, stres fisik, stres mekanik,

dan stres psikologis. Stimulus stres akan diterima di sistem limbik, susunan saraf

pusat sebagai stress perception, disini akan terjadi perubahan neurokimiawi dan

gelombang otak yang akan diteruskan ke hipotalamus yang akan mengawali

terjadinya stress responses berupa dilepaskannya hormon kortikotropin

(corticotrpin realeasing hormone, CRH) melalui paraventricular nucleus akan

menstimuli kelenjar hipofise anterior untuk melepaskan adrenocorticotropin

21

hormone (ACTH), sebagai hasil akhir hormon ini akan mengaktifkan korteks

adrenal untuk memproduksi kortisol. Seperti diketahui kortisol merupakan

mediator imunosupresan dan anti-inflamasi. Jalur ini disebut sumbu HPA. Dalam

waktu yang sama respons stres juga akan mengaktifkan sumbu simpatethetic-

adreno medullary (sumbu SAM) yang akanmelepaskan norepinefrin dari medula

adrenal.

Kortisol dan norepinefrin sebagai hormon stres utama. Peran

keseimbangan norepinefrin dan kortisol sangat penting dalam menjaga

keseimbangan peran Th1/Th2 dalam upaya menjaga homeostasis tubuh. Adanya

gangguan pada penyakit kulit misalnya dalam merespons stres, sehingga terjadi

peningkatan norepinefrin secara bermakna dan peningkatan yang tidak signifikan

pada kortisol menyebabkan kelebihan produksi dari IFN-γ sebagai sitokin pro-

inflamasi yang memegang peran penting patogenesis terutama pada penyakit kulit

misalnya psoriasis.

Norepinefrin selain sebagai neuropeptida juga sebagai hormon karena

disintesis dan dilepaskan dari kelenjar medula adrenal. Norepinefrin melalui

reseptor beta adrenergik pada makrofag dan sel Th1 dapat menstimuli sel Th1

mensintesis IFN-γ sitokin ini sangat penting dalam patogenesis psoriasis. Pada

keadaan fisiologis, adanya stresor menyebabkan peningkatan norepinepfrin dan

juga peningkatan dari kortisol. Kedua stres hormon ini akan menjaga homeostatis

tubuh dengan menjaga keseimbangan Th1/Th2. Stresor psikologis menyebabkan

dominasi peran sel Th1 sehingga terjadi sintesis IFN-γ yang berlebihan.

Referensi :

Wardhana, Made. 2012. Stres Psikologis pada Pasien Psoriasis: Suatu Kajian

Psikoneuroimunologi. (Online),

(

http://perdoski.org/doc/mdvi/fulltext/20/111/Stres_Psikologis_Pada_Pasien_Psori

asis_(10-14).pdf, diakses 25 Oktober 2014).

22

6. Pasien tidak mengalami perubahan dikarenakan :

a. Faktor Genetik

Karena faktor penyebab berhubungan dengan genetic sehingga memang

system tubuhnya yang berbeda dengan orang normal, maka penyakit ini sulit

sembuh total. Sampai saat ini belum ada obatnya, semua obat hanya dapat

menekan gejala, yaitu dengan memperbaiki keadaan kulit dan keluhan lainnya

yang disebut clearance atau remisi (gejala mereda atau tidak aktif). Tujuan

pengobatannya adalah mengurangi keparahan dan luas kelainan kulit serta

memperpanjang masa remisinya.(1)

b. Faktor Imunologik

Defek genetik dapat diekspresikan pada salah satu dari tiga jenis sel, yakni

limfosit T, sel penyaji antigen, atau keratinosit. Selain itu sel Langerhans juga

berperan dalam imunopatogenesis psoriasis. Terjadinya proliferasi epidermis

diawali dengan adanya pergerakan antigen, baik eksogen maupun endogen oleh

sel Langerhans. Pembentukan epidermis lebih cepat (turn over time) hanya 3-4

hari, sedangkan kulit normal lamanya 27 hari. Lebih 90% kasus dapat mengalami

remisi setelah diobati dengan imunosupresif.(2)

c. Faktor Cuaca

Beberapa kasus menunjukkan tendensi untuk menyembuh pada musim

panas, sedangkan pada musim penghujan akan kambuh dan lebih hebat.(3)

d. Obat-obatan

Obat kortikosteroid merupakan obat bermata dua, pada permulaan

kortikosteroid dapat menyembuhkan, tetapi apabila obat dihentikan penyakit akan

kambuh dan bahkan lebih berat dari yang sebelumnya. .(3)

23

e. Stres psikologik

Pada sebagian penderita faktor stres dapat menjadi faktor pencetus.

Penyakit ini sediri dapat menyebabkan gangguan psikologis pada penderita,

sehingga menimbulkan lingkaran satu lingkaran setan, dan hal ini memperberat

penyakit. .(3)

f. Sinar Ultraviolet

Sinar UV dapat menghambat pertumbuhan sel-sel epidermis, tetapi bila

penderita sensitive terhadap sinar matahari, penyakit akan bertambah hebat karena

reaksi isomorfik. .(3)

Referensi :

1. Lumenta, Nico. A. 2006. Manajemen Hidup Sehat. Jakarta : Gramedia. Hal

138-139

2. Djuanda, Adhi. 2010. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Jakarta : FKUI. Hal

189-190.

3. Harahap, Marwali. 2013. Ilmu Penyakit Kulit. Jakarta: Hipokrates. Hal 116-

117.

7. Langkah-langkah diagnosis:

Anamnesis yang baik adalah merupakan tiang utama diagnosis. Anamnesis di

mulai dengan mencari keterangan mengenai nama, alamat, JK, pekerjaan dan

status perkawinan. Kemudian pertanyaan yang kadangg di tujukan adalah :

a. Mengenai keluhan pokok

Dimana mulai terdapat keluhan?

Menjalarkah ?

Apakah hilang timbul?

Berapa lama ?

Apakah kering atau basah ?

24

Apakah gatal atau sakit?

b. Mengenai penderita dan keluarganya :

Apa penyakit-penyakit yang pernah di derita?

Obat-obat apa yang pernah di gunakan ?

Adakah makanan yang membuat penyakit lebih parah ?

Apa pekerjaan penderita dan baaimana lingkungannya ?

Kegiatan apa yang di lakukan setelah bekerja?

Penyakit apa saja yang di derita oleh keluarga penderita ?

c. Mendeteksi ruam Primer

Makula : Kelainan kulit yanggggg sama tinggi dengan permukaan kulit,

warnanya berubah dan berbatas jelas.

Papula : kelainan kulit yang lebih tinggi dari permukaan kulit, padat,

berbatas jelas, dan ukurannya tidak lebih 1 cm.

Nadula : sama dengan papul tetapi ukurannya lebih dari 1 cm.

Vesikula : kelainan kulit yang lebih tinggi dari permukaan kulit, berisi

cairan dan ukurannya tidak lebih dari 1 cm.

Bulla : sama dengan vesikula tetapi ukurannya lebih dari 1 cm.

Pustule : sama dengan vesikula tetapi berisi nanah.

Urtika : kelainan kulit yang lebih tinggi dari permukaan kulit,

edematous, berwarna merah jambu, dan bentuknya bermacam-macam

Tumor : kelainan kulit yang menonjol dan ukurannya lebih besar dari 2,5

cm.

d. Mendeteksi ruam sekunder

Skuama : jaringan mati dari lapisan tanduk yang terlepas. Sebagai kulit

menyerupai sisik.

Krusta : kumpulan eksudat atau secret di atas kulit.

Fisura : epidermis yang retak, hingga dermis terlihat. Biasanya

Erosi : kulit yang epidermis bagian atasnya terkelupas.

Ekskoriasio : kulit yang epidermisnya terkelupas. Lebih dalam dari

erosis

25

Ulkus : kulit (epidermis dan dermis )terlepas karena destruksi penyakit.

Pelepasan ini dapat sampai jaringan subkutan ataulebih dalam.

Parut : jaringan ikat yang kemudian terbentuk menggantikan jaringan

dermis atau jaringan lebih dalam yang telah hilang.

Pemeriksaan Laboratorium

Untuk memastikan diagnosis, adakalanya di perlukan pemeriksaan

laboratorium. Pemeriksaan yang sering di perlukan :

1. Pemeriksaan rutin urin, darah tepid an kimia darah.

2. Pemeriksaan mikologi

3. Percobaan temple (patch test) untuk alergi.

4. Pemeriksaan bakteriologi

5. Tes serologic (untuk sifilis, frambusia, dsb)

6. Pemeriksaan dengan sinar wood

7. Biopsy untuk pemeriksaan histopatologi.

Referensi : Harahap, Marwali. 2013. Ilmu Penyakit Kulit. Jakarta: Hipokrates. Hal

8. Differential Diagnosis dari skenario, antara lain :

PSORIASIS

A. DEFINISI

Psoriasis adalah suatu penyakit kulit termasuk di dalam kelompok

dermatosis eritroskuamosa, bersifat kronik residif dengan lesi berupa macula

eritema berbatas tegas, di tutupi oleh skuama kasar belapis, berwarna putih bening

seperti mika, disertai fenomena tetesan lilin tanda auzpitz.

26

B. EPIDEMIOLOGI

Insidensi penyakit ini pada orang berkulit putih lebih tinggi dibandingkan

dengan berkulit berwarna. Penyakit ini dapat mengenai semua kelompok umur,

walaupun pada bayi dan anak – anak jarang, dan tidak ada perbedaan antara laki –

laki dan wanita. Umur rata – rata waktu gejala pertama timbul pada laki – laki 29

tahun dan wanita 27 tahun.

C. ETIOLOGI

Factor genetik berperan. Bila orang tuannya tidak menderita psoriasis

resiko mendapatkan psoriasis 12%, sedangkan jika salah seorang orang tuanya

menderita psoriasis resikonya mencapai 34 % – 39 %.

Factor imunologik. Defek genetic pada psoriasis dapat di ekspresikan pada

salah satu dari tiga jenis sel yakni, limfosit T, sel penyaji antigen (dermal), atau

keratinosit.

Berbagai factor pencetus, diantaranya stress psikik, infeksi fokal, trauma,

gangguan metabolic, obat – obatan, alcohol dan merokok.

D. GEJALA KLINIK

Penderita psoriasis umumnya tidak menunjukkan perubahan keadaan

umum, kecuali bila stadium penyakitnya sudah sampai pada eritrodermia. Ada

penderita merasa gatal, kaku, atau merasa sakit bila bergerak.

Gejala pertama psoriasis berupa macula dan papul eritem yang timbul tiba

– tiba. Selanjutnya papula membesar secara sentrifugal, sampai sebesar lentikuler

dan numukuler. Beberapa macula ini dapat bergabung membentuk lesi yang lebar

hingga sebesar daun gyrate. Macula eritema ini berbatas tegas dan di atasnya di

dapati skuama yang mempunyai sifat – sifat khas. Warnanya putih seperti perak

atau mika, transparan, kering, kasar, dan berlapis – lapis. Apabila skuama ini di

gores dengan benda tajam akan tampak sebuah garis putih kabur, dan skuama

27

menjadi pecah – pecah mirip gambaran setetes lilin yang di gores dengan benda

tajam, fenomena ini disebut dengan tetesan lilin. Pabila skuama ini di kupas lapis

demi lapis pada lapisan yang terbawah tampak kulit yang berwarna merah dan

terlihat bintik – bintik darah. Tanda ini di sebut auspitz.

Predileksi pada scalp, perbatasan daerah tersebut dengan muka, ektremitas

bagian ekstensor terutama siku serta lutut dan daerah lumbosakral. Bagian tubuh

yang sering terkena gesekan atau tekanan, seperti siku, lutut dan punggung.

Psoriasis yang menyerang kuku jari tangan dan kaki member gambaran

berupa lubang kecil pada kuku yang disebut pitz. Warna kuku menjadi kabur dan

bagian kuku bebas terpisah dari dasarnya. Umumnya kelainan kuku dari distal ke

proksimal hingga terjadi onikolisis.

E. PATHOGENESIS

Perubahan morfologik dan kerusakan sel epidermis. Pembesaran dan

pemanjangan papil dermis menyebabkan epidermodermalbertambah luas dan

menyebabkan lipatan di bawah stratum spinosum tambah banyak. Proses ini juga

menyebabkan masa pertumbuhan kulit menjadi lebih cepat dan masa pertukaran

kulit menjadi lebih pendek dari normal, dari 28 hari menjadi 3 – 4 hari. Stratum

granulosum tidak terbentuk dan didalam stratum korneum terjadi parakeratinosis.

Dengan pemendekan inverval proses keratinisasi sel epidermis dan stratum basal

menjadi stratum korneum, proses penanganan dan keratinisasi gagal mencapai

sempurna.

Selain proses keratinisasi terganggu proses biokimia di dalam masing –

masing sel berubah. Di dalam epidermis misalnya produksi tonofilamen keratin

dan butir – butir keratohialin berkurang dan adenosine 35 monofosfat (AMP-

siklik) pada lesi psoriasis berkurang. Ini sangat penting dalam pengaturan

aktivitas mitosis sel epidermis.

F. BENTUK KLINIS

1. Psoriasis pustulosa

28

Kadang – kadang di atas macula eritema psoriasis dapat timbul pustula

dengan ukuran 1 – 2 cm. penyebabnya tidak jelas,keadaan ini di sebut

psoriasis pustule. Psoriasis pustule mempunyai dua bentuk yaitu:

a. Bentuk barber

Biasanya menyerang telapak tangan, telapak kaki, ujung – ujung jari,

dan biasanya simetrik.

b. Bentuk Zumbuch

Timbul tiba – tiba dan biasanya berjalan akut. Lesi yang timbul biasa

berupa subjectif misalnya panas dan terbakar. Lesi biasanya timbul di

bagian fleksor dan genetalia. Dapat juga berupa lesi melingkar atau

berupa daerah eritema yang luasnya berupa plakat dan diatasnya

timbul pustule, bahkan dapat timbul eritema yang generalisata. Kuku

menebal dan pecah – pecah karena timbul nanah di bawah kuku.

Toksis dan infeksi dapat memperburuk prognosis tipe zumbuch

2. Psoriasis atritis

Manifestasi pertama psoriasis pada sendi adalah pembengkakan sendi dan

sakit di waktu bergerak. Biasanya psoriasis atritis timbul pada sendi –

sendi kecil dan dapat menyerang sendi besar. Pada stadium akut sendi

yang terkena bengkak, keras dan sakit. Apabila berlangsung lama,

penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan tulang, efusi sinovia, dan

pemendekan struktur tulang, sehingga sendi – sendi sukar bergerak dan

jari – jari memendek serta kaku dalam posisi fleksi.

3. Psoriasis eritroderma

Psoriasis kronik dan luas dengan perjalanan penyakit yang lama dapat

berkembang menjadi eritroderma. Semua permukaan tubuh menjadi merah

dengan di tutupi skuama putih halus. Umumnya bentuk ini dapat timbul

akibat pemakaian obat topical atau akibat penyinaran terlalu banyak.

G. PENGOBATAN

29

Penyebab pasti dari penyakit ini belum jelas. Pengobatan di berikan

kemungkinan factor predisposisi dan pecetus, seperti iritasi, dan trauma mekanik

harus di hindari. Pada umunya pengobatan yang diberikan pada psoriasis adalah

obat topical yang dapat menahan atau memperlambat proses mitosis pada lapisan

epidermis. Pengobatan sistemik dipertimbangkan pada apabila penyakitnya sangat

berat atau penderita tidak berdaya.

a. Obat tipikal

Preparat ter misalnya ter kayu (oleum, kandini, ruski) dan ter batu bara

(likuor karbonas detergen, antralin) serta ter fosil (iktiol)

Antralin

Kortikosteroid

Terapi foto

Kemoterapi

Kalsipotriol

b. Obat sistemik

Kortikosteroid

Metotreksat (MTX)

Retinoid

Siklospropin

Referensi : Djuanda, Adhi. 2010. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edisi keenam.

Jakarta : FKUI. Hal 189-195.

PITIRIASIS RUBRA PILARIS

A. DEFINISI

Pitiriasis rubra pilaris (P.R.P) ialah kelainan menahun dengan plak

eritematosa, berskuama, dan papul keratotik folikular.

B. ETIOLOGI

30

Penyakit ini herediter atau didapat, penyebab pasti belum diketahui.

Bentuk yang herediter mulai pada permulaan masa anak, dominan abnormal, dan

tidak disertai kelainan sistemik, bentuk yang didapat mulai pada setiap umur dan

tidak ada yang sakit seperti ini dalam keluarganya. Diperkirakan salah satu

etiologinya karena kekurangan vitamin A. dugaan lain adalah gangguan kinetic sel

epidermis (keratinisasi menigkat dan proliferasi sel epidermis).

C. PATOGENESIS

Pathogenesis dari pitiriasis rubra pilaris tidak diketahui. Mungkin karena

adanya peningkatan pertumbuhan sel epidermal yang tidak diketahui. Hal ini

didukung oleh adanya keadaan abnormal pada penilaian biokimia dari diferensiasi

epidermal yang ditemukan pada pasien pitiriasis rubra pilaris. Pengaktivan sel T

supresor dan dihalangi oleh sel T helper dapat dipisahkan dari pada pasien

pitiriasis rubra pilaris.

D. GEJALA KLINIS

Pada bentuk herediter meluasnya penyakit bertahap dan perlahan-lahan,

sedangkan bentuk yang didapat, meluasnya angat cepat. Eritema dan skuama pada

muka dan kulit kepala umumnya terlihat terlebih dahulu, kemudian terjadi edema

dan penebalan di telapak tangan dan kaki. Papul folikular keratotik dikelilingi

oleh eritema umunya terdapat pada dorsum jari tangan siku, dan pergelangan

tangan. Kelainan tersebut dapat menyebar ke tempat lain, badan pun dapat

diserang. Kelainan kulit berbatas tegas dan sering terlihat pulau-pulau kulit

normal. Eritema dan skuama dapat meluas ke seluruh permukaan kulit.

Rambut dan gigi tidak menunjukkan kelainan kecuali kuku, kuku

menunjukkan penebalan. Mukosa mulut dapat diserang.Bentuk herediter

mempunyai kecenderungan untuk menetap eumur hidup. Bentuk yang didapat

mungkin mengalami remisi. Kelainan sistemik umumnya terjadi, kecuali bila

kelainan sudah menyeluruh.

E. PENATALAKSANAAN

31

a. Diagnosis

Tidak ada tes laboratorium yang spesifik yang tersedia untuk memperkuat

diagnosis pitiriasis rubra pilaris. Diagnosis dibuat berdasarkan hubungan

antara penemuan klinis dan histopatologi. Ciri histopatologi biasanya

terdapat hyperkeratosis, parakeratosis, akantosis, dan sebukan sel radang

menahun pada dermis atas.

b. Terapi

Pengobatan yang efektif belum ada. Pengobatan topical ialah obat

keratolitik (asam salisilat, urea). Obat yang merupakan barisan 1 ialah

retinoid (asitritin) 0,5-0,75% mg/kg berat badan obat lain ialah

metotreksat.

Pengobatan topical dengan asam salisil (3-20%) kemudian diberikan salap

kortikosteroid dengan bebat oklusif bermanfaat. Dapat pula diobati dengan

krim asam retinoat 0,05%.

Metotreksat, dianjurkan karena diduga mempunyai kemampuan

menghambat sintesis DNA dan pembelahan sel. Dosis 1,25 mg per hari,

intermiten 2x1 minggu.

Sebagian kasus member respon dengan fotokemoterapi (psoralen dengan

fototerapi ultraviolet A). pasien yang lain memerlukan terapi kombinasi

dengan retinoid atau metotreksat.

F. PROGNOSIS

Ad vitam dapat mengakibatkan problem psokologik. Ad sanationam buruk

untuk bentuk herediter, pada bentuk didapat dapat mengalami remisi.

Referensi : Djuanda, Adhi. 2010. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edisi keenam.

Jakarta : FKUI. Hal 281.

32

DERMATITIS SEBOROIK

A. DEFINISI

Dermatitis seboroik adalah peradangan kulit yang sering terdapat pada

daerah tubuh berambut, terutama pada kulit kepala, alis mata dan muka,

kronik dan superfisial.

B. ETIOLOGI

Penyebab belum diketahui pasti. Hanya didapati aktivitas kelenjar sebasea

berlebihan. Dermatitis seboroik dijumpai pada bayi dan pada usia setelah

pubertas. Kemungkinan ada pengaruh hormon. Pada bayi dijumpai hormon

trensplasenta meninggi beberapa bulan setelah lahir dan penyakitnya akan

membaik bila kadar hormon ini menurun. Penelitian lain menunjukkan bahwa

Pityrosporum ovale (Malassezia ovale), jamur lipofilik, banyak jumlahnya

pada penderita dermatitis seboroik.

C. MANIFESTASI KLINIS

Dermatitis seboroik ini mempunyai predileksi pada daerah yang berambut,

karena banyak kelenjar sebasea, yaitu kulit kepala, retroaurikula, alis mata,

bulu mata, sulkus nasolabialis, telinga, leher, daerah lipatan, aksila, inguinal,

glutea, di bawah buah dada. Distribusinya biasanya bilateral dan simetris

berupa bercak ataupun plakat dengan batas yang tidak jelas, eritem ringan dan

sedang, skuama berminyak dan kekuningan. Dermatitis seboroik jarang

menyebabkan kerontokan rambut.

Ruamnya berbeda-beda, sering ditemukan pada kulit yang berminyak.

Ruamnya berupa skuama yang berminyak, berwarna kekuningan, dengan

batas yang tidak jelas dan dasar berwarna merah (eritem). Pada dermatitis

seboroik ringan, hanya didapati skuama pada kulit ringan. Skuama berwarna

putih dan merata tanpa eritem.

33

D. HISTOPATOLOGI

Gambaran histologik dermatitis seboroik tidak spesifik, bervariasi sesuai

dengan stadium penyakit. Pada bagian epidermis, dijumpai parakeratosis dan

akantosis. Pada korium, dijumpai pembuluh darah melebar dan sebukan

perivaskuler. Pada stadium akut dan subakut, epidermis mengalami

ortokeratosis, parakeratosis, serta spongiosis. Pada tepi muara folikel rambut

yang melebar dan tersumbat masa keratin, ditemukan gundukan parakeratosis

yang mengandung neutrofil. Gambaran ini merupakan gambaran yang khas.

Pada dermis bagian atas, dijumpai sebukan ringan limfohistiosit perivaskuler.

Pada yang kronis, gambarannya hampir sama dengan gambaran hampir sama

dengan gambaran pada psoriasis.

E. PENGOBATAN

1. Tindakan umum

Penderita harus diberi tahu bahwa penyakit ini berlangsung kronik dan

sering kambuh. Harus dihindari faktor pencetus, seperti stress emosional,

makanan berlemak, dan sebagainya.

2. Pengobatan topikal

Digunakan sampo yang mengandung sulfur atau asam salisil dan

selenium sulfide 2%, 2-3 kali seminggu selama 5-10 menit. Atau dapat

diberikan sampo yang mengandung sulfur, asam salisil, zing pirition 1-2%.

Kemudian dapat diberikan krim untuk tempat yang tidak berambut atau

losio/gel kortikosteroid untuk daerah yang berambut.

3. Pengobatan sistemik

Dapat diberikan anti histamine ataupun sedatif. Pada keadaan yang

berat dapat diberikan kortikosteroid sistemik. Kalau ada infeksi sekunder

dapat diberikan antibiotika.

Referensi: Harahap, Marwali. 2013. Ilmu Penyakit Kulit. Jakarta: Hipokrates. Hal

14-16.

34

DAFTAR PUSTAKA

1. Djuanda, Adhi. 2010. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edisi keenam. Jakarta

: FKUI. Hal 3-8 ; 35-39 ; 134-135; 189-190; 189-195; 281.

2. Champion RH. Eczema, Lichenification, Prurigo, and Ertthroderma . In:

Champion RH eds. Rook’s, textbook of dermatology,Washington ; Blackwell

Scientific Publications. 1992.

3. Harahap, Marwali. 2013. Ilmu Penyakit Kulit. Jakarta: Hipokrates. Hal 14-16;

116-117

4. Aryin, Benheman Kliegma. Nelson Iilmu Kesehatan Anak. Halaman: 2261.

5. Wardhana, Made. 2012. Stres Psikologis pada Pasien Psoriasis: Suatu Kajian

Psikoneuroimunologi. (Online),

(

http://perdoski.org/doc/mdvi/fulltext/20/111/Stres_Psikologis_Pada_Pasien_P

soriasis_(10-14).pdf, diakses 25 Oktober 2014).

6. Lumenta, Nico. A. 2006. Manajemen Hidup Sehat. Jakarta : Gramedia. Hal

138-139.

35